Wenn zum Ende von „Eugen Onegin“ der Titelheld von Tatjana verlassen wird – jener melancholisch-verträumten Jugendbekanntschaft, die sich einst für ihn interessierte, von ihm jedoch mit dem Hinweis auf seine vermeintliche Untauglichkeit für die Ehe zurückgewiesen wurde –, ist das schlicht traurig und betrüblich. Doch die eigentliche Tragödie ereignet sich Jahre zuvor: wenn Eugen Onegin seinen Gutsnachbarn Lenski tötet, der ihn aus nichtigem Anlass zum Duell fordert. Bereits diese dramaturgische Umkehrung macht Puschkins berühmteste Tragödie zu einer Besonderheit.

Dennoch findet Tschaikowsky in seiner Vertonung für das Ende des Stücks ein gleichermaßen markerschütterndes wie abruptes Finale, während der tödliche Schuss selbst einem beinahe hektischen Intermezzo gleicht. Was diesem Schuss allerdings vorausgeht, ist Lenskis nihilistische Abschiedsarie: ein reumütiges Rückbesinnen auf entschwundenes Jugendleben und -glück, auf die Geliebte Olga und die unausweichliche Vorhersehung des Todes. Es ist der Moment wärmster Gefühle im Herzen, in einer Szene unerbittlicher Kälte – und dank Bogdan Volkov als Lenski darstellerisch wie gesanglich einer der absoluten Höhepunkte der Neuinszenierung an der Opéra national de Paris.

Ein Debüt und zwei klare Empehlungen

Am Premierenabend empfahlen sich dort gleich zwei besondere Persönlichkeiten. Zum einen Dirigent Semyon Bychkov, der hier seine erste Produktion nach der gerade erst im Januar erfolgten Ernennung zum designierten Chefdirigenten des Hauses leitet. Wie nur wenigen gelingt es ihm, Bewegung, Lyrik und Impulsivität mit den stetigen Wechseln zwischen zögerlicher Lethargie des Denkens und Fühlens, und handlungstreibender Aktion zu vereinen. Die Gedankenwelt ist hörbar eine andere: Die Zeit scheint stillzustehen, wenn sich die introvertierte Tatjana in ihre Literatur oder ihr Briefschreiben verliert. Es ist eine Welt, die Onegin und Lenski zugleich in gegenseitige Missgunst treibt, während der Landadel sich dem Tanz hingibt. Und es ist eine berührende Innerlichkeit, in die Lenski kurz vor dem Duell eintritt. Bychkov beherrscht diese zwischenweltliche Lyrik ebenso souverän, wie er den grellen Realismus seiner Bläser kontrolliert. Alles sitzt, alles wirkt selbstverständlich.

Zum anderen debütierte mit Ralph Fiennes eine für das Musiktheater unerwartete Persönlichkeit als Regisseur. Der britische Schauspieler, bekannt von „Der englische Patient“ bis zum Dunklen Lord aus „Harry Potter“, erfahrener Shakespeare-Darsteller und selbst einst als Onegin auf der Leinwand zu erleben, führte in Paris erstmals Regie in einer Opernproduktion. In Onegins Arie heißt es sinngemäß, Unerfahrenheit führe ins Unglück. Gemeint sein kann Fiennes damit nicht.

Die äußere Welt im Innern

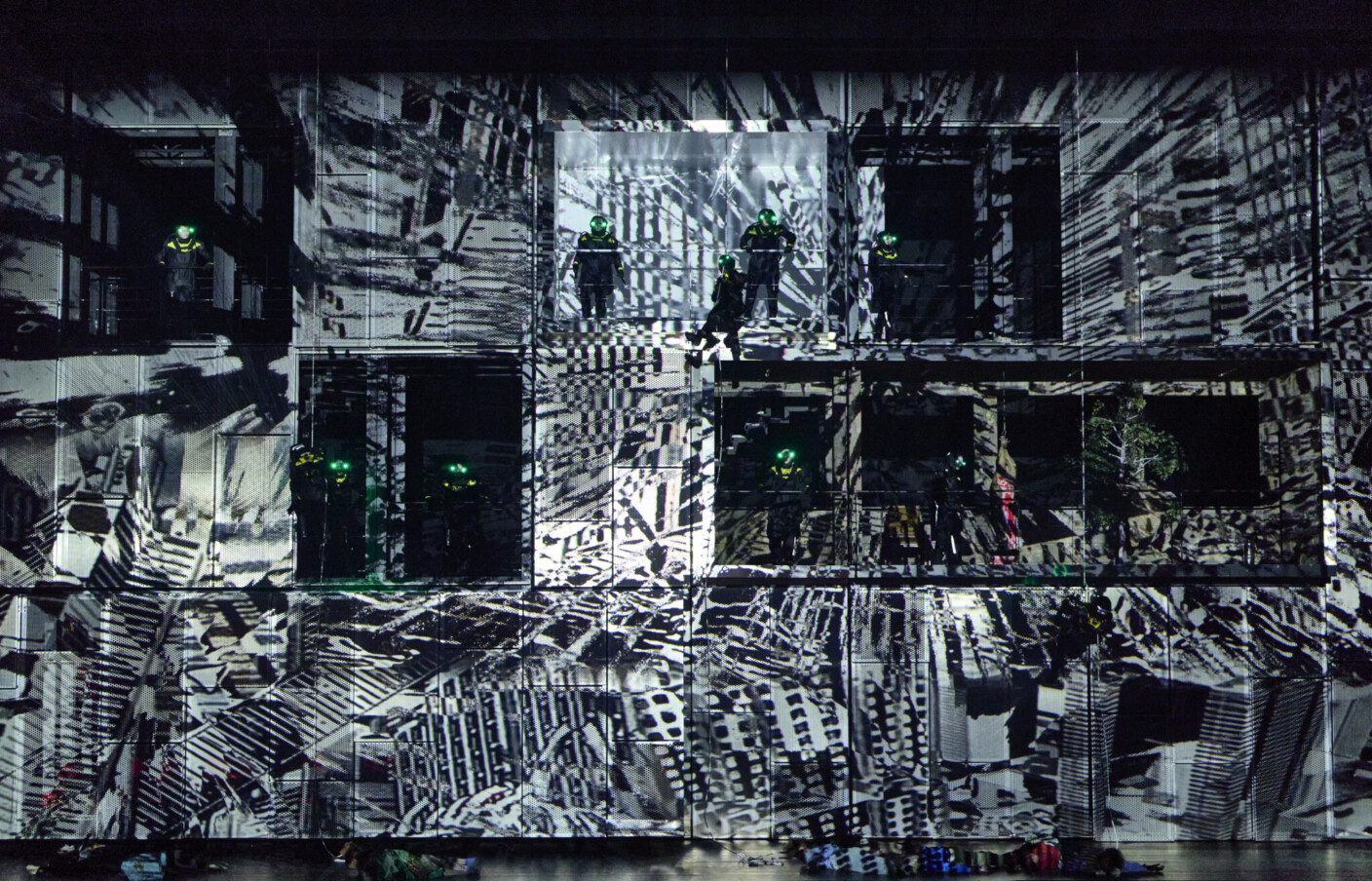

Im Palais Garnier, aufgrund der Qualitäten des Stücks als Grand Opéra bewusst gewählt, gelingt ihm ein detailreicher Blick auf den Kontrast von Innerem und Äußerem. Zentrales Bildelement (Bühne: Michael Levin) ist ein Bühnenvorhang, durch den das Publikum paradox ins Äußere blickt. Ob melancholischer Herbstwald oder Petersburger Schlossfassade im Winterschnee – die räumliche Weite wirkt stets auch als bedrückendes Gefängnis. Im „Draußen“ der Bühne entfalten sich Gefühle, Denken, Leiden und Tragik der Liebenden. Die Flucht ins Innere hingegen bedeutet die Rückkehr in das Korsett von Konvention und Zeremoniell. Ein vierter Vorhang erlaubt es schließlich, Publikum und Protagonisten vollständig von der Außenwelt auszusperren – ein kluger Regiekniff, der den Fokus auf die expressive Mimik lenkt und zugleich die zahlreichen Szenenwechsel vorbereitet. Mehr als einmal ereilt dieses Schicksal die Figuren. C’est la vie.

Darüber hinaus bietet Fiennes’ Lesart viel Spektakuläres. Die stark tanzgeprägten Szenen (Choreografie: Sophie Lapiane) bedienen nicht nur das Erwartungskonto französischer Produktionen, sondern erweitern die vom malerischen Realismus eines Ilja Repin inspirierten Impressionen um überraschende zeitgenössische Akzente. Geltungssucht der jungen Männer trifft auf Breakdance und Akrobatik, die berühmte Polonaise wird mit Figuren aus Paso Doble und Flamenco veredelt. Die Geschichte fassadenhafter Männlichkeit setzt sich schließlich in Bärenmasken fort, in denen die vornehmen Tänzer zum Ende hin erscheinen.

Die besonderen Bedürfnisse einer großen Opernbühne

So reich die Details auch sind, in der Personenführung zeigt die Regie gelegentlich Schwächen. Natürlich verlangt die Größe des Palais Garnier nach frontaler Ausrichtung, doch nicht durchgehend und nicht für alle. Während innere Monologe zum Publikum hin gut funktionieren, wirken Dialoge und Duette bisweilen statisch; die Platzierung des Frauenchors in seinem freundlich-pietätvollen Lied erinnert eher an ein Krippenspiel. Gerade angesichts der herausragenden sängerischen Leistungen wäre hier mehr möglich gewesen.

Denn diese Leistungen haben es in sich. Boris Pinkhasovich beweist in der Titelrolle Weltniveau: klar, voluminös und bis in den vierten Rang mühelos tragfähig, phrasiert er seinen Onegin mit schüchterner Eleganz. So viel unverschuldetes Leid und schicksalhafte Verstrickung mit solcher Deutlichkeit zu gestalten, ist bemerkenswert. Über die einnehmende Tristesse im warmherzigen Tenor von Bogdan Volkov muss kaum ein Wort verloren werden.

Besonders starke neben Rollen

Die Stärke dieser Oper liegt auch in ihren zahlreichen prägnanten Nebenrollen. Einen solchen Glanzpunkt setzt der ukrainische Bass Alexander Tsymbalyuk als Fürst Gremin, der im dritten Akt in väterlicher Würde sein spätes Liebesglück liebevoll bekennt. Susan Graham als Witwe Larina und Elena Zaremba als Amme Filipjewna entfesseln in ihrer Reflexion über die leidenschaftslose Vernunftehe jene leise Melancholie, mit der das Werk letztlich schließt. Schließlich setzt auch Sopranistin Ruzan Mantashyan mit ihrer Tatjana ein deutliches Zeichen: Die ausgedehnte Briefszene meistert sie souverän, ohne Anzeichen stimmlicher Ermüdung.

Mag sich in dieser Szene das Karussell der Gefühle mitunter etwas zu illustrativ im Wechsel zwischen Frontalgesang, Schreiben am Sekretär und Liegen im Bett spiegeln – in Paris erlebt man großes Opernkino. Vielleicht sollte sich Ralph Fiennes häufiger zu solchen Abenden hinreißen lassen. Die Messlatte hat er sich dabei jedenfalls selbst sehr hoch gelegt.

Opéra national de Paris

Tschaikowsky: Eugen Onegin

Semyon Bychkov (Leitung), Ralph Fiennes (Regie), Michael Levin (Bühne), Annemarie Woods (Kostüme), Alessandro Carietti (Licht), Sophie Lapiane (Choreografie), Ching-Lien Wu (Chor), Susan Graham, Ruzan Mantashyan, Marvic Monreal, Elena Zaremba, Boris Pinkhasovich, Bogdan Volkov, Alexander Tsymbalyuk, Peter Bronder, Amin Ahangaran, Mikhail Silantev, Chœur et Orchestre de l’Opéra national de Paris