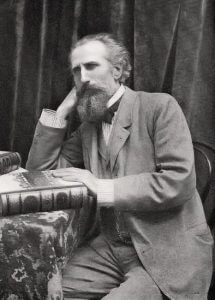

Als Hermann Ritter, 1849 in Wismar geboren, in den Schweriner Schlosschor eintrat, war es um ihn geschehen. Der Klang der „Alt-Stimme“ hinterließ bei ihm einen derart bleibenden Eindruck, dass dieser ihn sein ganzes Leben über begleiten sollte. Später studierte er zwar zunächst Violine bei dem berühmten Geiger Joseph Joachim, dennoch wusste er, dass seine eigentliche Bestimmung die Bratsche war.

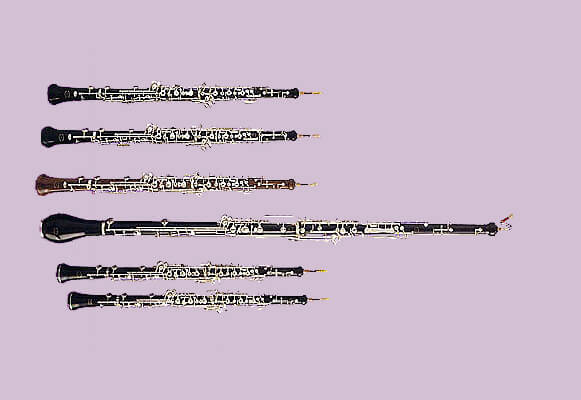

Doch wie es bereits Hector Berlioz in seiner 1843 veröffentlichten „Instrumentationslehre“ beschrieben hatte, spielten die Bratschen im Orchestergefüge aufgrund der damals üblichen kleinmensurierten Bauweise eine klanglich untergeordnete Rolle. Oftmals waren sogar Violinen mit Bratschensaiten im Einsatz, was ein wenig zufriedenstellendes Klangergebnis zur Folge hatte. Ritter, der ebenso wie Berlioz vom Klang der Bratschen enttäuscht war, setzte sich daraufhin in den Kopf, ein Instrument zu entwickeln, was an Klangschönheit der Violine und des Violoncellos in nichts nachstehen sollte.

Ritter-Bratsche: Mit Mathematik zum Erfolg

Bei seinen Recherchen stieß er auf einen 1786 von dem Instrumentenbauer Antonio Bagatella verfassten Leitfaden für den Bau von Streichinstrumenten. Diesem entnahm Ritter die Inspiration für den Bau seiner Ritter-Bratsche. Die Rechnung war plausibel: Da die Bratsche eine Quinte tiefer als eine Violine gestimmt werden musste, musste auch ihr Korpus im selben Verhältnis größer sein, um einen zufriedenstellenden Ton erzeugen zu können. Ritter errechnete eine – leider etwas unpraktische – Korpuslänge von 54 cm. Er ließ sich jedoch nicht entmutigen und forschte schließlich in den Überlieferungen des Meisters der Geigenbaukunst: Antonio Stradivari.

Dieser ging von einem idealen Größenverhältnis von 4:3 aus, woraufhin Ritter eine Bratschengröße von 48 cm ableitete. In Zusammenarbeit mit dem Würzburger Instrumentenbauer Karl Hörlein gelang Hermann Ritter schließlich an sein Ziel. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Der Klang der Ritter-Bratsche, die heute auch als Viola alta bezeichnet wird, war gewaltig.

Großer Aufwand, wenig Resonanz

Obwohl Komponisten wie Richard Wagner vom Klang des Instruments begeistert waren, wollte es sich partout nicht durchsetzten. Die Argumente vieler Bratscher: Zu groß! Zu unpraktisch! Das virtuose Spiel einschränkend! Ritter konterte mit dem Argument, es würde sich so verhalten, als ob man einen Esel reiten würde– man müsse sich eben dran gewöhnen. Doch alles Reden hatte keinen Zweck. Die Ritter-Bratsche geriet in Vergessenheit. Einzig ihr Klang bleibt bis heute unerreicht.

Piazzolla auf der Ritter-Bratsche:

Ein Traditional auf der Viola alta gespielt