Es gibt keine Ouvertüre. Stattdessen einen seltsam hinkenden Einstieg. Was für eine Taktart soll das sein? Man hört es erst einmal nicht. Dabei ist der Zuschauer – je nach Inszenierung – bereits mitten im Geschehen. Jugendliche laufen über die Bühne, mal mit normalen Schritten, mal tanzend. Es ist diese raffinierte Mischung, die Integration von Balletteinlagen mitten in die Handlung, weshalb manche die „West Side Story“ von 1957 als „Mutter aller Musicals“ bezeichnen. Diese Metapher hinkt zwar gewaltig, denn zum einen gab es bereits früher jede Menge erfolgreiche Musicals, selbst wenn man nur die „Klassische Ära“ betrachtet, die 1943 mit „Oklahoma!“ begann. Zum anderen übte die „West Side Story“ zwar tatsächlich großen Einfluss auf alle Bühnenshows aus, die ihr folgten. Allerdings verging einige Zeit, bis sich diese Wirkung entfalten konnte.

Die ursprüngliche Broadway-Inszenierung erlebte im ersten Anlauf 732 Aufführungen. Was bei unbefangenem Blick nach viel aussieht, relativiert sich deutlich, wenn man andere Werke zum Vergleich heranzieht. Unangefochten an der Spitze steht das „Phantom der Oper“ mit über 12.000 Vorstellungen. Unter den „klassischen“ Musicals hat es „Anatevka“ mit rund 3.200 gerade mal auf Platz 16 gebracht. Wer unter die Top 100 kommen möchte, braucht zurzeit an die 1.100 Aufführungen. Die „West Side Story“ als Broadway-Musical befindet sich also irgendwo unter „ferner liefen“.

West Side Story: Junge Leute von nebenan

Drei Gründe könnten dafür ausschlaggebend sein. Das eine sind die enormen Anforderungen an die Darsteller. Sie müssen gleichermaßen überzeugen als Sänger, Tänzer und Schauspieler. Gleichzeitig soll es sich überwiegend um Jugendliche handeln. Soll dies nicht unrealistisch wirken, müssten die Mitwirkenden auf der Bühne selbst zumindest jugendlich wirken, am besten sogar selbst noch jung sein.

Der zweite Grund kann in der Handlung vermutet werden. Es gibt kaum eine berühmtere Vorlage, die man für das Libretto hätte wählen können, als ausgerechnet Shakespeares „Romeo und Julia“. Ein Musical soll primär unterhalten, doch es gibt wohl kaum einen Zuschauer, der sich vom traurigen Ausgang dieser Geschichte nicht zumindest nachdenklich stimmen lässt. Dass in der „West Side Story“ Maria (alias Julia) überlebt, tröstet nur wenig über die drei anderen Toten einschließlich Tony (alias Romeo) hinweg. Um die Wirkung der Tragödie zu verstärken, wurde die Handlung Shakespeares aus dem Verona der Renaissance in die Zeit der Entstehung des Musicals und mit der West Side Manhattans gewissermaßen vor die Haustür der Zuschauer verlegt.

Enorme musikalische Anforderungen

Letzter Aspekt könnte die teils überaus komplexe Musik Leonard Bernsteins sein. Dabei geht es weniger um die stilistische Bandbreite, die vom schlichten, fast sentimentalen Lied „One Hand, One Heart“ über die opernhaften Traumsequenzen bis zum mehrstimmigen Ensemble „Tonight“ und der „Cool“-Fuge deutlich über Musik etwa zu „Anatevka“ hinausgeht. Die Partitur stellt auch in der Umsetzung enorme Anforderungen, nicht nur an die Sänger auf der Bühne, sondern insbesondere an die Orchestermusiker.

Immer wieder sind die Rhythmen verschoben, hört man ohne Kenntnis der Noten eine ganz andere Aufteilung im Takt, als sie notiert ist. So klingt – um nur ein Beispiel herauszugreifen – der Beginn von „Something’s Coming“ nach einem mittelschnellem Zweiertakt, ist aber in Wirklichkeit ein schneller Dreiertakt mit entsprechenden Synkopen (hier als Klavierauszug).

Dank Verfilmung zum Welthit

Betrachtet man all dies, erstaunt es geradezu, dass die „West Side Story“ nur vier Jahre nach ihrer Uraufführung verfilmt wurde. Inhaltlich leicht verändert kam sie 1961 im vollen Breitbild und ganz im Technicolor-Stil der Zeit mit satten Farben daher, musikalisch um eine große, neuarrangierte Ouvertüre ergänzt. Die Begeisterung war groß, wie die im Nachhinein etwas übertrieben erscheinenden gleich zehn Oscars belegen. Und der Film zeigte die Wirkung, die seine Macher wohl erhofft hatten. Plötzlich kannte „man“ dieses Musical, lernte seine Qualitäten zu schätzen und setzte es wieder auf den Spielplan, in Deutschland meist in einem der zahlreichen Mehrspartentheatern.

Unabhängig vom Musical hat sich außerdem im Konzertsaal eine Orchestersuite etabliert, die im selben Jahr wie die Verfilmung entstand und die Bernstein merkwürdigerweise „Sinfonische Tänze“ genannt hat, obwohl sie längst nicht nur die Ballettszenen enthält.

Bernstein dirigiert Bernstein

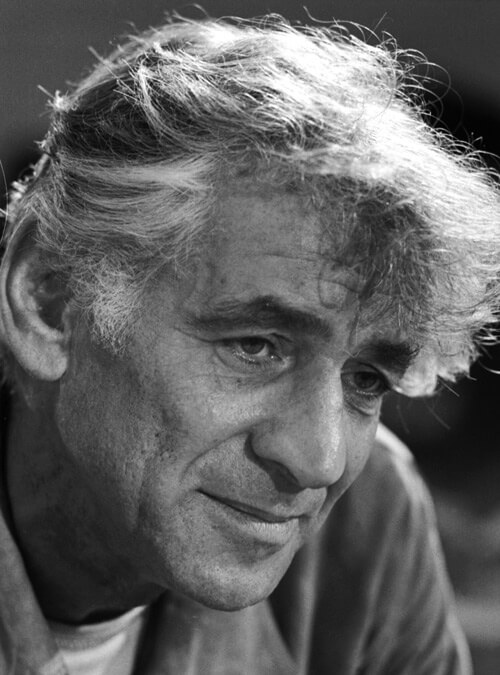

Bemerkenswert ist schließlich die Beziehung des Dirigenten Bernstein zu seinem eigenen Werk. Das Komponieren des Musicals habe ihn so angestrengt, dass er sich außerstande sah, bei der ersten Broadway-Produktion auch noch zu dirigieren. Ein zumindest merkwürdiges Argument aus dem Munde eines Menschen, der genau dieser Tätigkeit allabendlich auf höchstem Niveau nachgeht.

Und auch zur Einspielung der Filmmusik stand er nicht zur Verfügung, sondern überließ diese Aufgabe dem damaligen Musikdirektor der Produktionsfirma MGM, Johnny Green. Später beklagte Bernstein sich sowohl über das Neuarrangement seiner Musik als auch über zu schnelle Tempi in manchen Nummern. Erst 25 Jahre nach der Uraufführung und auf Anfragen „seiner“ Plattenfirma, der Deutschen Grammophon, dirigierte er sein Werk selbst.

Die wichtigsten Fakten zu Leonard Bernsteins „West Side Story“:

Orchesterbesetzung: Zwei Flöten (auch Piccolo), Oboe (auch Englisch Horn), drei Klarinetten (auch Bassklarinette), Fagott, drei Saxofone, drei Trompeten, zwei Posaunen, Pauken, großes Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Streicher

Spieldauer: ca. 3 Stunden

Uraufführung: Die Uraufführung fand am 26. September 1957 in Winter Garden Theatre in New York statt.

Referenzeinspielung

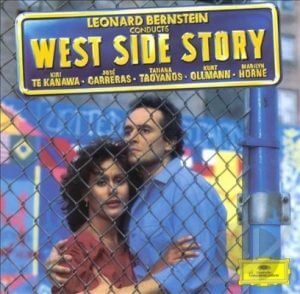

Bernstein: West Side Story

Kiri Te Kanawa, José Carreras, Tatiana Troyanos, Kurt Ollmann, Marilyn Horne

Israel Philharmonic Orchestra

Leonard Bernstein (Leitung)

Deutsche Grammophon

Die Studioproduktion aus dem Jahr 1984 bietet originalen, allerdings ästhetisch veränderten Bernstein. Begeisterte er sich 1957 für die jugendliche Frische der Darsteller, die keinerlei Gesangsausbildung hatten, wählte Bernstein für seine Aufnahme Opernstars. Das Ergebnis ist eine makellose Einspielung mit viel Schwung, aber nicht zu schnellen Tempi. Zusätzlich enthalten ist eine damals zur Produktion gedrehte, rund 90-minütige Fernseh-Dokumentation, die hinter die Kulissen schaut. Hier ist unter anderem zu erleben, wie José Carreras mit der Textverteilung in „Something’s Coming“ zu kämpfen hat.

Leonard Bernstein

Leonard Bernstein

UA New York 1957

Bandenkrieg amerikanischer Jugendgangs zu Anfang der fünfziger Jahre in New York: Jets (einheimische Weiße) gegen Sharks (eingewanderte Puertoamerikaner). Tony (Jet) und Maria (Shark) begegnen sich beim Tanzen in einer Turnhalle. Ein seliges Liebespaar aus verfeindeten Sippen – Romeo und Julia als Broadway-Musical.

Und so grausam wie bei Shakespeare geht es zu: Bei einer rituellen Schlägerei („The Rumble“) zwischen den Bandenchefs Riff (Jet) und Bernardo (Shark) blinken plötzlich Messer und Bernardo ersticht Riff aus Wut über die durch Tony geschändete Ehre seiner Schwester Maria. Daraufhin tötet Tony Bernardo. Anita, Marias Freundin, will Tony vor der Rache von Chino, Bernardos Freund, warnen. Als die Jets sie vergewaltigen, behauptet sie aus Angst, Chino habe Maria getötet. Daraufhin irrt Tony, rasend vor Schmerz, durch die Straßen und ruft nach Chino. Plötzlich findet er Maria und stürzt in ihre Arme – von Chinos Revolver getroffen. Maria – wie die Pieta mit Tonys Leiche auf dem Schoß – klagt die Welt an.

Jets und Sharks müssen auf der Bühne nicht nur singen, sondern auch präzise tanzen; die szenische Hauptarbeit liegt dementsprechend weniger beim Regisseur als vielmehr beim Choreografen.

Die Musik ist somber (drohend), jazzy (knallig), street-smart (straßenmäßig) und savvy-literally (scharfzüngig).

UA New York 1957

Bandenkrieg amerikanischer Jugendgangs zu Anfang der fünfziger Jahre in New York: Jets (einheimische Weiße) gegen Sharks (eingewanderte Puertoamerikaner). Tony (Jet) und Maria (Shark) begegnen sich beim Tanzen in einer Turnhalle. Ein seliges Liebespaar aus verfeindeten Sippen – Romeo und Julia als Broadway-Musical.

Und so grausam wie bei Shakespeare geht es zu: Bei einer rituellen Schlägerei („The Rumble“) zwischen den Bandenchefs Riff (Jet) und Bernardo (Shark) blinken plötzlich Messer und Bernardo ersticht Riff aus Wut über die durch Tony geschändete Ehre seiner Schwester Maria. Daraufhin tötet Tony Bernardo. Anita, Marias Freundin, will Tony vor der Rache von Chino, Bernardos Freund, warnen. Als die Jets sie vergewaltigen, behauptet sie aus Angst, Chino habe Maria getötet. Daraufhin irrt Tony, rasend vor Schmerz, durch die Straßen und ruft nach Chino. Plötzlich findet er Maria und stürzt in ihre Arme – von Chinos Revolver getroffen. Maria – wie die Pieta mit Tonys Leiche auf dem Schoß – klagt die Welt an.

Jets und Sharks müssen auf der Bühne nicht nur singen, sondern auch präzise tanzen; die szenische Hauptarbeit liegt dementsprechend weniger beim Regisseur als vielmehr beim Choreografen.

Die Musik ist somber (drohend), jazzy (knallig), street-smart (straßenmäßig) und savvy-literally (scharfzüngig).