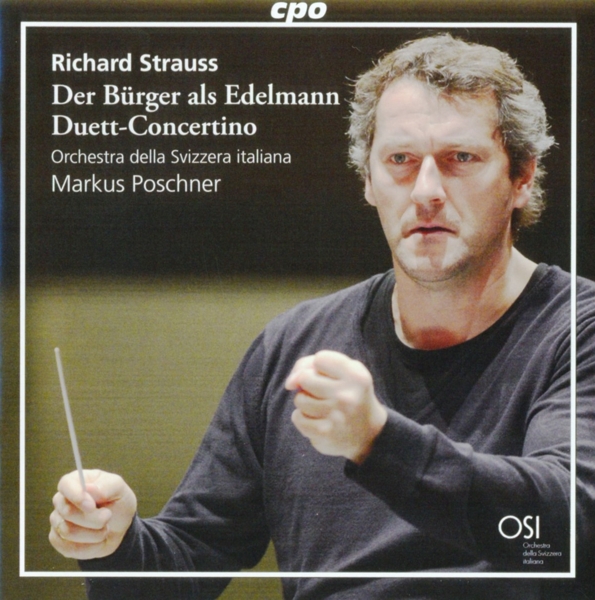

Erst mit 35 Jahren übernahm Markus Poschner seine erste Stelle in einem Opernhaus. Als Erster Kapellmeister der Komischen Oper Berlin machte er 2006/07 jedoch so viel Furore, dass er bereits ein Jahr später Generalmusikdirektor in Bremen wurde. Inzwischen ist der gebürtige Münchner 41 Jahre alt und auch Erster Gastdirigent der Dresdner Philharmonie.

Herr Poschner, eigentlich war Ihnen doch die Kirchenmusik in die Wiege gelegt.

Ich kann wirklich behaupten, auf der Orgelbank aufgewachsen zu sein. Mein Vater war Kirchenmusiker an Heiliggeist, einer der drei Innenstadtkirchen von München, aber er war auch Chordirektor und hat viele Orchestermessen geleitet. Aber ich war nie in Versuchung, Organist zu werden, obwohl es schon faszinierend ist, was aus so einem Ding he-rauskommt. Ich habe Klavier und mit zwölf Jahren auch Trompete gelernt. Dann bin ich sehr früh an den Jazz geraten und habe in einigen Bands gespielt, das vertrug sich mit der elterlichen Kirchenmusik schon gar nicht.

Und warum sind Sie zur Klassik zurückgekehrt?

Vielleicht doch, weil ich mit dieser Musik aufgewachsen bin. Das Orchester hat mich schon immer mehr fasziniert, mein Vater hat auch Sinfoniekonzerte dirigiert. Mir macht es mehr Spaß, mit anderen Musik zu machen, als acht Stunden im Kämmerchen Klavier zu üben. Das Dirigieren hat sich gut angelassen, es ging Schritt für Schritt weiter, der Weg hat sich mit dem Gehen eröffnet.

Sie haben auch einen Kurs bei Jorma Panula gemacht. Gehört das heute zu einer Dirigentenbiografie?

Der Kontakt kam über das Dirigentenforum des Deutschen Musikrats – das war eine ganz tolle Woche, er ist schon ein Phänomen. Im Studium lernt man ja meist nur das Handwerk. Den Weg, sich als Musikerpersönlichkeit zu entwickeln, muss man allein gehen. Da gehört auch das Glück dazu, vielen Inspirationsquellen über den Weg zu laufen. Ich habe zum Beispiel als Assistent für Colin Davis gearbeitet und mit Roger Norrington alle Beethoven-Sinfonien gemacht.

Sechs Jahre waren Sie Chefdirigent des geradezu legendären Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt. Warum sind Sie dann zur Komischen Oper Berlin gewechselt?

Kammerorchester ist eine ganz eigene Disziplin. Das Georgische ist zwar ein unglaublich virtuoses, wenn auch schwer zu bändigendes Orchester, und programmatisch konnte ich machen, was ich wollte. Aber die Komische Oper ist ein Riesenbetrieb, eines der wichtigsten Opernhäuser in Deutschland, und da Erster Kapellmeister zu werden, war für mich ein großer Aufstieg. Vor allem war das der Einstieg in die Opernszene. Die Oper hat mich schon immer interessiert, und ich hatte Sorge, ob ich da überhaupt noch den Fuß reinbekomme – ich war immerhin schon Mitte dreißig und reiner Konzertdirigent. Ich habe mir gedacht, jetzt oder nie. In der ersten Zeit habe ich wie ein Verrückter Repertoire gelernt. Das war ziemlich anstrengend – zumal genau zu der Zeit auch noch unser Sohn auf die Welt kam.

Es dauerte nur ein paar Monate, dann wurden Sie nach Bremen engagiert. War es eine gute Entscheidung, Berlin nach einer Spielzeit wieder zu verlassen?

Unbedingt. Ich bin Musikchef der Philharmoniker und der Oper. Das Orchester versteht sich als Konzertorchester, das auch Oper spielt. Und das ist gut so. Für die Psyche eines Orchesters ist das extrem wichtig, gerade um einen persönlichen Musizierstil zu pflegen. Und für mich als Dirigent ist es das Paradies, Oper und Konzert auf so hohem Niveau zu praktizieren.

An der Komischen Oper arbeiteten Sie mit Regisseuren zusammen, die ungewöhnliche Ansätze haben. Gibt es dafür auch in Bremen ein Publikum?

Bremen hat ja noch einen legendären Ruf aus der großen Hübner-Zeit mit Zadek, Fassbinder, Neuenfels, Peter Stein, auch wenn das schon 40 Jahre her ist. Das Bremer Publikum ist sehr neugierig und offen, man geht erstmal in alles rein, guckt es sich dabei aber auch ganz genau an. Die Bremer wollen unbedingt gefordert werden. Das einzig Wichtige, wenn man Oper macht, ist ja, dass man sich Zeit nimmt, gemeinsam die Stücke zu lesen und zu entwickeln. Wenn man das nicht tut, wird Musiktheater bloß ein Riesen-Missverständnis: Der Regisseur denkt sich etwas aus, und drei Wochen vor der Premiere kommt der Dirigent dazu und sagt: Ich halte hier unten den Laden zusammen, mach du da oben, was du willst, aber störe mir bloß meine Sänger nicht.

Seit 2010 sind Sie Erster Gastdirigent der Dresdner Philharmonie. Was bedeutet der Titel?

Dass man sich für ein paar Jahre über das normale Gastdirigentendasein hinaus aneinandergekettet hat. Wir interpretieren in drei Jahren sämtliche Beethoven-Sinfonien – in ungewöhnlichen Kombinationen. Da kann man faszinierende Erkenntnisse gewinnen. Gerade Beethoven ist ein frischer, wirklich revolutionärer Komponist.

Kann man Beethoven heute noch revolutionär wirken lassen?

Wahrscheinlich nicht im politischen Sinne. Aber seine humanistische Botschaft ist immer gültig. Beethoven will die Welt ein bisschen besser machen – ein ganz anderer Ansatz als noch bei Haydn, der vielleicht die intelligenteste und beste Unterhaltungsmusik, im wörtlichen Sinne, aller Zeiten geschrieben hat. Beethoven aber hat eine Mission.

Aber das Dresdner Publikum kennt Beethoven doch in- und auswendig.

Ich habe wirklich selten ein so gut vorbereitetes und gebildetes Publikum wie in Dresden erlebt. Aber unser Ansatz ist, dass wir wirklich ernst nehmen, was da im Notentext steht. So haben die Dresdner ihn noch nicht gehört.

Nehmen Ihre Kollegen denn nicht ernst, was im Notentext steht?

Tatsächlich nur sehr wenige. Wenn Sie sich beispielsweise die Mühe machen, wirklich das Tempo zu nehmen, das da steht, und Sie wissen, wie ernst diese Tempoangaben von Beethoven gemeint sind, dann kommen Sie zu völlig anderen Ergebnissen. Das ist ja auch legitim, denn nirgendwo steht geschrieben, wie viel Dirigent in einem Beethoven oder in einem Bruckner drin sein darf.

In Ihrem Beethoven ist also wenig Poschner?

Natürlich bin ich als Interpret verantwortlich, dass die Musik zu leben beginnt, dass sie Herzblut erhält. Und wenn ich dirigiere, ist es freilich immer Poschners Herzblut – ich kann ja nur durch meine Biografie, durch meine Brille die Werke lesen und darstellen. Aber wir haben auch eine immense Verantwortung. Wir sind quasi die Vertreter der toten Komponisten hier auf Erden. Da muss ich Sorge tragen, dass deren Wille erst einmal geschieht. Und der steht in den Noten. Kein Mensch traut Beethoven Humor zu. Wir haben immer den ernsten Beethoven mit seinen zerzausten Haaren vor Augen, den Misan-thropen und Choleriker. Aber wenn man sich seine Sinfonien unvoreingenommen anhört – was da für eine Lebensfreude zu entdecken ist! Deshalb müssen solche Werke immer wieder neu gedacht, neu gehört, neu geliebt werden.

Womit kombinieren Sie Beethoven?

Immer wieder anders, natürlich. Zur zweiten Sinfonie hatte ich eine Jazzband um den viet-namesischen Gitarristen Nguyen Le eingeladen – Beethoven im Wechselspiel mit Improvisationen über Material aus der Sinfonie. Kein Crossover, das hasse ich, sondern es geht hier um pure Improvisation, um ein Öffnen geheimnisvoller Fenster, sozusagen als Kommentarebene. Die Dritte dagegen haben wir mit klassischer türkischer Musik kombiniert, die exakt zur gleichen Zeit wie die Eroica entstanden ist, und dann wiederum während des Wiener Kongresses in Wien gespielt wurde. Für Kaiser und Sultan.

Sie scheinen ein neugieriger Mensch zu sein.

Ich versuche mich selbst nicht zu langweilen. Solche Projekte bedeuten immer wieder ein erhebliches Risiko, ich weiß ja nicht, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir denke. Aber ich bin viel lieber auf abseitigen Wegen unterwegs als auf der ewigen Mittelspur der immer gleichen Autobahn.