Sind sich Menschen besonders nahe, dann passt kein Blatt Papier zwischen sie. In „Salome“ von Richard Strauss aber ist es gerade die durchtriebene Willenskraft der Titelheldin, mit der sie alle physischen wie psychischen Distanzen zu Jochanaan, ihrem Objekt der Besessenheit, einebnet – um einen ganz bestimmten Teil seines Körpers schließlich zum Besitz zu erniedrigen – sehr zum asketischen Desinteresse des pietätvollen Mannes selbst.

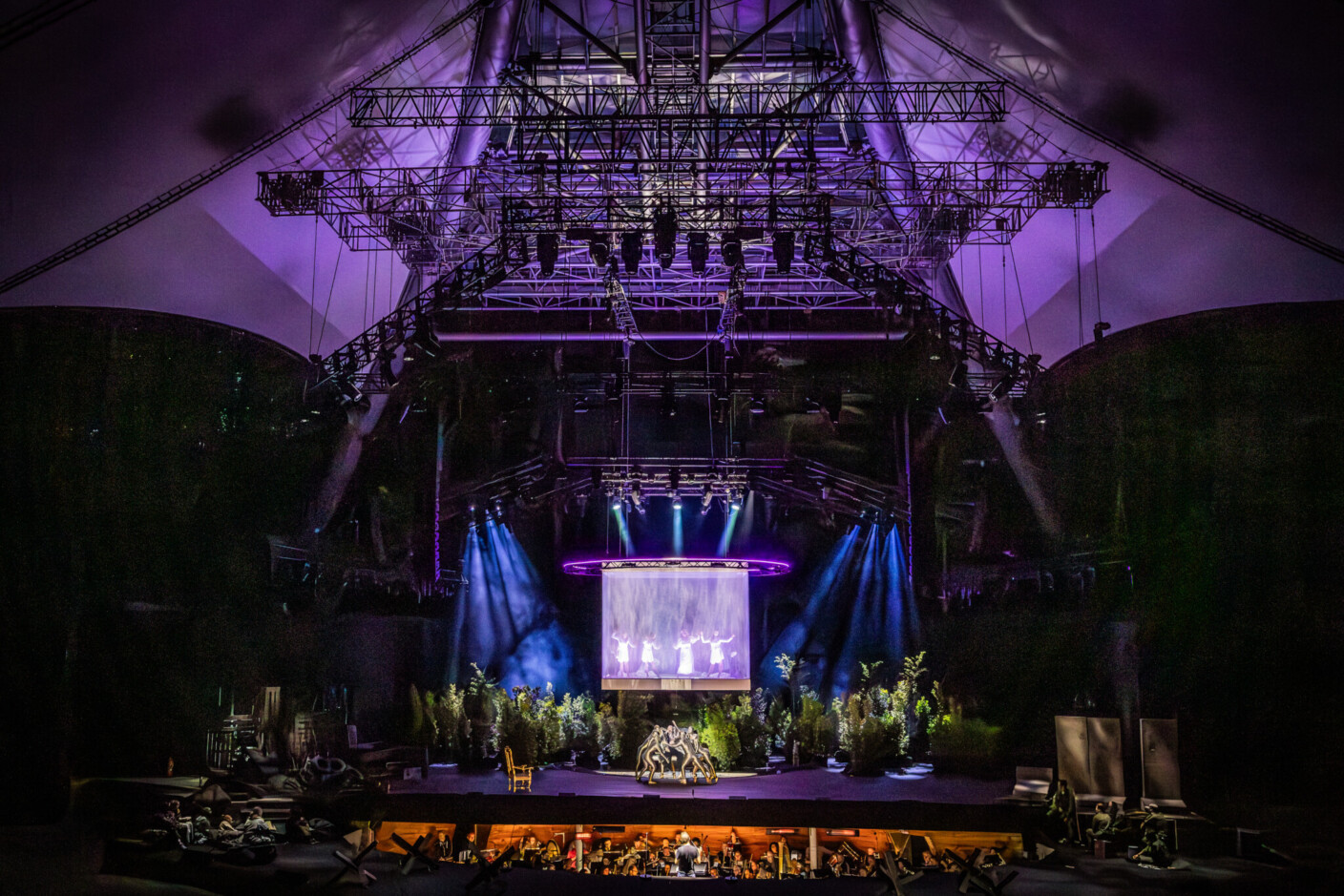

Eine Trennwand muss also her. Etwa ein Leinenvorhang, wie ihn der polnische Regisseur Romuald Wicza-Pokojski für seine Inszenierung bei den Festspielen auf der Waldbühne in Sopot nutzt: ein zartes Hindernis zwischen den lüsternen Blicken Salomes und dem Mann, der später seinen Kopf lassen wird.

Abstand wahrend, Nähe zulassen

„Einsamkeit des Menschen in der Welt“ nennt Festivalintendant Tomasz Konieczny das Leitthema der dritten Ausgabe des Baltic Opera Festival. Mag in dieser „Salome“ Abstandhalten das Gebot der Stunde sein für alle Hauptfiguren auf der Bühne, so ist Distanzwahren auch der tragische Kern für das Geschehen daneben: Wicza-Pokojski teilt den Vordergrund in zwei Gesellschaften. Da sind zum einen die Juden – hier als moderne Soldaten in einem kargen Verschlag gezeichnet –, zum anderen eine stumme Gruppe isolierter Flüchtlinge, gefangen hinter Panzerfallen und Gerümpel. Diese Parallelhandlung wirkt zu Beginn etwas zeitgeistig gewollt, fügt sich aber zunehmend, je deutlicher wird: Salome interessiert sich weniger für die Entrechteten als für das Maschinengewehr. Die Barbarei ist ihr näher als jede Empathie. Erst ein Deus ex machina in Form sanft schreitender Retter, die die Schwächsten auf einer Sänfte hinaustragen, bringt einen Hauch Erlösung.

Festival mit Leitmotiv

So zieht sich das Leitmotiv des Verlorenseins wie ein feiner Riss durch das gesamte Festival. Wicza-Pokojski blickt auf „Salome“ dabei linear und mit geschickter Ironie. Jochanaan, biblisch als asketischer Naturmensch mit Fellgewand beschrieben, wird hier zum zerzausten, herrenlosen Hund degradiert, in einem blickdichten Käfig vorgeführt. Zu gefährlich, zu unberechenbar erscheint dem Tetrarchen die explosive Sprengkraft dieses Gottesboten – den er dennoch neugierig in sein Haus einlädt.

Jochanaan, mit sich, der Natur und seinem Glauben im Reinen, kündet vom kommenden Christus – doch bleibt seltsam körperlos. Bassbariton Oleksandr Pushniak darf weite Strecken nicht auf der Bühne singen, wird wie ein Tier mit Elektroschockern zurück in den Käfig getrieben. So gelingt es ihm nur punktuell, seine stimmliche Eleganz zu entfalten. Die spirituelle Gravitas der Rolle verliert sich da nicht selten im luftleeren Raum.

Sänger auf Festspielqualität, aber in schwerem Rahmen

Ganz anders Gerhard Siegel als Herodes. Im blauen Satinhemd und speckigen Mantel wirft der jüdische Fürst seiner Stieftochter lüsterne, flehende Blicke zu – ein Voyeur seines eigenen unmoralischen Lebens. Genial die Idee, den berühmten Schleiertanz nicht nur mit Salome im Leinenvorhang zu vertanzen, sondern Herodes sechs geschmeidige, messinggoldene Tänzer an die Seite zu stellen, die um ihn herumtanzen, ihn auf Händen tragen, ihm Sessel und Tafel zugleich sind. Seine jämmerlichen, impulsiven Versuche, Salome zu einem Ersatz für das Haupt des Jochanaan zu überreden, geraten so zu einem darstellerischen Höhepunkt.

Claudia Mahnke beweist als Herodias auch ohne elektronische Verstärkung mit punktuell genauem und profiliertem Schliff ihre stimmliche Klasse, kann aber aufgrund der geifernden und schwierigen, dabei nie zum ausführlichen Gesang ansetzenden Rolle nur wenig Präsenz aufbauen. Zu dieser findet Jennifer Holloway als brutale Salome auch nur dank der aktiveren Rolle. In einem geschlossenen Raum erklänge hier freilich ein stimmliches Wunderwerk.

Überraschendes Dirigat

So sehr technische Begrenzungen die Gesangsleistung dämpften, so energiegeladen zeigte sich Dirigent Yoel Gamzou mit der Sinfonia Varsovia. Er ließ das Vorspiel in lyrischer Ruhe aufblühen, gewann zügig an Fahrt, setzte immer wieder schlaglichtartige Akzente auf die exotische Motivik von Strauss’ Partitur. Den Hörnern entlockte er beinahe alphornartige Wehmut, das Orchester trieb er zu pochenden Fortissimo-Schüben. Dem Schleiertanz hätte er vielleicht noch etwas mehr Raffinesse und Dynamik geben dürfen – doch angesichts der besonderen Freiluftsituation verblasst dieser Makel.

Denn hier geht es nicht um eine perfekte Aufführung im Sinne einer klassischen Produktion im Opernsaal. Sondern um eine Kontextualisierung, ein Festival, das seine Bedeutung im Zusammenspiel der Einzelereignisse gewinnt – und dabei auf ebenso leise wie scharfe Weise aktuelle Fragen verhandelt: von Begehren, Macht, Entmenschlichung und der brennenden Distanz zwischen uns.

Waldoper Sopot

R. Strauss: Salome

Yoel Gamzou (Leitung), Romuald Wicza-Pokojski (Regie), Boris Kudlička & Julia Maria Cieślak (Bühne), Marek Adamski (Bühne), Maćko Prusak (Choreografie), Bogumił Palewicz (Licht), Gerhard Siegel, Claudia Mahnke, Jennifer Holloway, Oleksandr Pushniak, Omer Kobiljak, Sinfonia Varsovia