Schwarze Raben zieren die weißgraue Wand jenes Hauses, vor dem Gottfried, Elsas jüngerer Bruder und designierter Herrscher Brabants, gleich verschwinden wird. Sind diese schaurig von oben herabstürzenden Vögel Vorboten des Unheils – oder nur die Visionen eines Kindes, das sein Schlafgemach mit allerlei Federvieh bemalt? Klar ist: In Richard Brunels neuer „Lohengrin“-Inszenierung an der Staatsoper Hannover verschwindet der Junge nicht. Er wird, während die irisierenden Streicherklänge der Ouvertüre erklingen, in einem nächtlichen Gewaltakt mit dem Kissen erstickt.

Vor 37 Jahren stand mit Hans-Peter Lehmanns Inszenierung letztmalig eine Premiere des mit Gralsmotiven untermauerten „Lohengrin“-Stoffes an. Bis ins Jahr 2000 blieb diese Fassung im Repertoire, seitdem ist das Werk nicht mehr in Hannover auf die Bühne gekommen. Nun wagt sich Intendant Bodo Busse zum Auftakt seiner Amtszeit gemeinsam mit dem französischen Regisseur an eine Neudeutung. Die Koproduktion mit der Opéra National de Lyon katapultiert das Werk in die Moderne und verabschiedet sich von der zeitlosen Aura des sakrosankten Klassikers. Brunel entwirft ein raffiniert choreografiertes Konzept – weniger schmeichelhaft allerdings im Bühnenbild. Mit kaltem Realismus und zugleich fatalistischem Symbolismus lenkt er den Blick auf die heraufziehende Katastrophe.

Mit der Tradition brechen

Über die drei Akte hinweg steht eine wandlungsfähige Zweckarchitektur aus rauem Sichtbeton mit fensterlosen Aussparungen im Zentrum. König Heinrich, eigentlich zur Heeresschau nach Brabant gekommen, muss im ersten Akt die Herrschaftsfrage klären, die durch Gottfrieds Verschwinden entbrannt ist. Klug gelingt es ihm, durch das Gottesurteil Volk und schließlich Lohengrin für seine Sache zu gewinnen. Seine Krone, nach der die intrigante Ortrud giert, wird zum omnipräsenten Sinnbild des gerechten Herrschers und Richters. Doch das Schicksal ist unerbittlich: der Krieg, in den alle schlafwandlerisch hineingeraten, unvermeidlich.

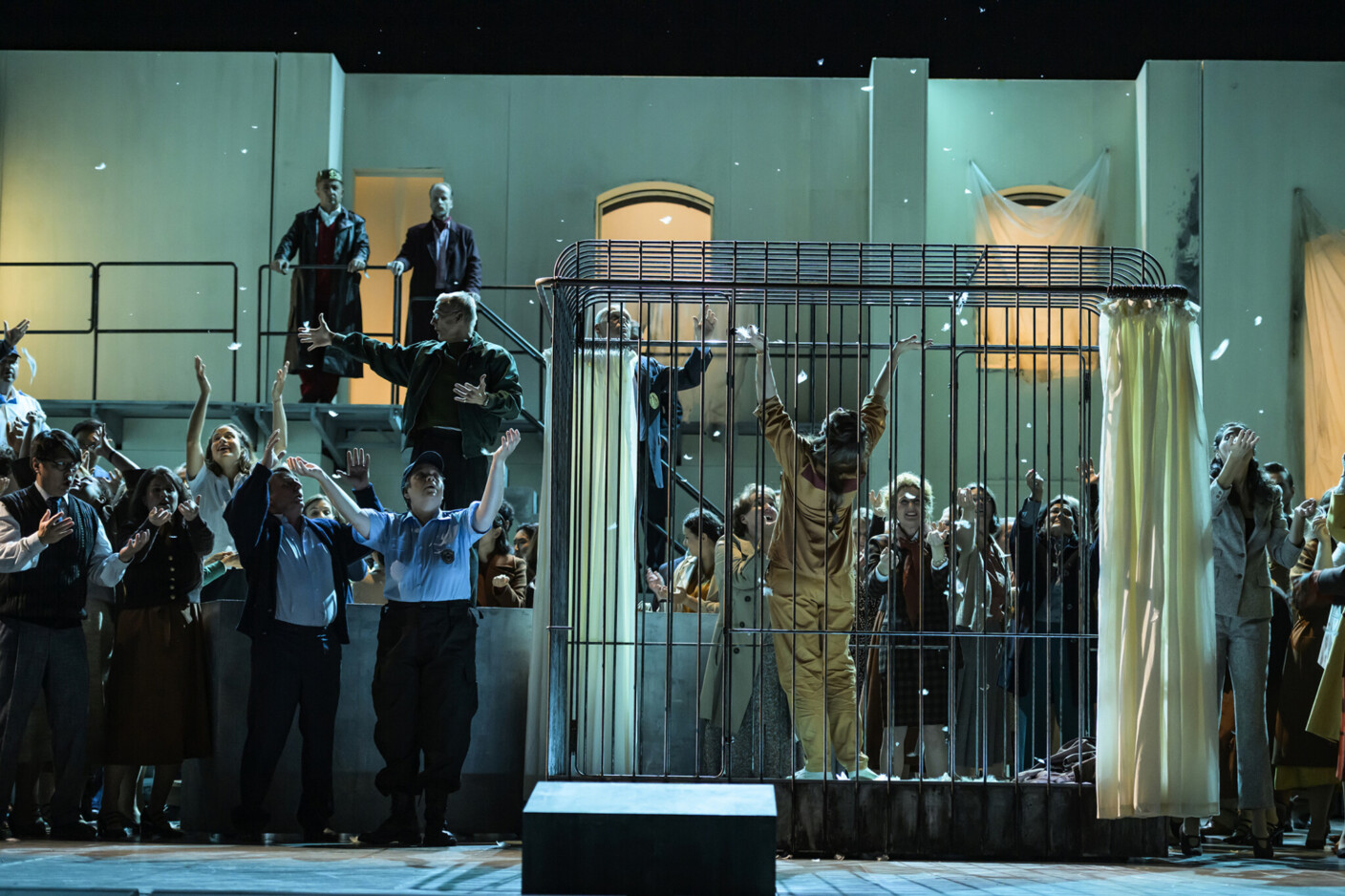

Brunel setzt auf das Bild des Ersten Weltkriegs, auf Generalmobilmachung und nationalen Taumel. Heinrich tauscht die Krone gegen die Offiziersmütze, aus dem König wird ein gefeierter Kriegsherr, aus Lohengrin sein oberster Vasall. Zugleich durchzieht ein symbolisches Vogel-Motiv das Geschehen: Elsa wird in einem Käfig vorgeführt; bei Lohengrins Ankunft regnet es weiße Federn, später schwarze. Telramund und Ortrud umgeben im zweiten Akt Vogelkäfige, Lohengrin erscheint als gerupfter Schwanenritter, nachdem ihn Elsa durch die verbotene Frage nach Herkunft und Art bloßstellt, und Ortruds Schuld verrät sich in den schwarzen Federn ihres Kissens. Am Ende verweist Lohengrin mit einer leuchtend weißen Taube auf seine Gralsritterschaft und den Karfreitagszauber.

Ein offenes Ende?

So imposant die beiden Regiestränge wirken, so unklar bleibt schlussendlich deren Deutung: Ist es die Logik jeder militärischen Eskalation, dass erst die Männer, dann auch die Frauen in Uniform enden? Oder soll der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe Europas eine Parabel bilden auf Heinrichs historische Bestrebung, die deutschen Stämme zu einen? Und wie kann Gottfried als verwandelter Schwan erlöst werden, wenn er doch zu Beginn bereits kaltblütig ermordet wurde? Solche Fragen bleiben offen, auch wenn der bildliche Eindruck nicht minder stark ist.

Musikalisch präsentiert sich der Abend klarer und überwiegend auf hohem Niveau. Shavleg Armasi, einziger Sänger ohne Rollendebüt, gibt den ostfränkischen König Heinrich mit gewaltigem Bass und trotz Eskalationsgefahr als besonnenen Herrscher. Grga Peroš als Telramund und Peter Schöne als Heerrufer gewinnen den oft vernachlässigten Figuren Profil ab. Viktorija Kaminskaite als Elsa jedoch verschenkt durch mangelhafte Artikulation viel von ihrer vokalen Wirkung. Trotz stimmlicher Qualität bleibt viel von ihrer Verzierungskunst auf der Strecke.

Protagonisten mit beeindruckender Rollendeutung

Umso stärker Maximilian Schmitt: Mit aus dem dramatischen Fach geschultem Tenor gelingt ihm eine packende translyrische Lohengrin-Exegese, die zwischen träumerischer und realistischer Sphäre treffend diffundiert. Herausragend schließlich Ewa Vesin, die Ortrud mit dramatisch formvollendetem Sopran neu zeichnet – als machtgierige Umstürzlerin, geheimnisvolle Hexerin und kaltblütige Mörderin.

GMD Stephan Zilias, in der Ouvertüre noch zögerlich, entfacht im weiteren Verlauf eine kraftvolle, handlungsgetriebene Lesart. Er lässt das Orchester klagen, jubeln, lyrisch weinen – und deutet vieles im Hier und Jetzt, was konservative Ohren irritiert haben mag. Vielleicht ist es auch deshalb, dass dieser „Lohengrin“ kein Ewigkeitsbildnis sein will, sondern eine starke, wenn auch flüchtige Erscheinung im Repertoire der Staatsoper Hannover.

Staatsoper Hannover

Wagner: Lohengrin

Stephan Zilias (Leitung), Richard Brunel (Regie), Anouk Dell’Aiera (Bühne), Nathalie Pallandre (Kostüme), Laurent Castaingt & Andreas Schmidt (Licht), Lorenzo Da Dio (Chor), Shavleg Armasi, Maximilian Schmitt, Viktorija Kaminskaite, Grga Peroš, Ewa Vesin, Peter Schöne, Chor und Extrachor der Staatsoper Hannover, Niedersächsisches Staatsorchester Hannover