11 Zentimeter lang, 34 Gramm schwer, in Silberpapier eingepackt und von einer roten Banderole umhüllt: Das ist Lohengrin, der norwegische Kult-Schokoriegel aus dunkler Schokolade gefüllt mit Rum-Creme. Da haben sich die Norweger im Jahr 1911 wirklich was ausgedacht! Die Süßwarenfirma Freia entwickelte mit dem Osloer Nationaltheater anlässlich einer „Lohengrin“-Premiere die Idee, einen exklusiven Konsumartikel zu entwerfen, den man sich zu besonderen Anlässen wie etwa einem Opernbesuch gönnen könne. Die in Jugendstilform kreierte Süßigkeit wurde schließlich nach Wagners Oper benannt, erstmals zur Premiere selbiger verkauft und fand sogar als Requisite auf der Bühne ihren Einsatz.

Nachdem der „Knochen in Silberpapier“ – wie er aufgrund seiner Form genannt wurde – drei Jahre lediglich am Theater verkauft wurde, ging er danach in den öffentlichen Handel. Da sich die Verkaufszahlen in den 70er-Jahren stark reduzierten, erwog Freia eine Einstellung der Produktion, was zu großen Protesten in der norwegischen Bevölkerung führte. Der Riegel überlebte, wurde 2009 sogar durch den norwegischen Kulturschutzverband zum nationalen Kulturgut erklärt und ist mittlerweile die am längsten vertriebene Süßware Norwegens. Wagner sei Dank!

Romantische Oper und durchkomponiertes Musikdrama

Aber was hat es denn nun mit der Oper „Lohengrin“ auf sich? Wagner begann im Sommer 1845 während eines Kuraufenthaltes in Marienbad das Libretto zu seinem geplanten Musiktheaterstück zu schreiben. Drei Jahre später war die vollständige Partitur abgeschlossen. Seine letzte romantische Oper, die zugleich Anklänge an ein modernes, durchkomponiertes Musikdrama hat, stellt ein Konglomerat verschiedenster Stoffvorlagen dar: Wolfram von Eschenbachs mittelalterliches Versepos „Parsival“ fand neben dem Lohengrin-Epos von Joseph Görres aus dem Jahr 1813 ebenso Beachtung wie einige der deutschen Sagen der Brüder Grimm und diverse Märchenerzählungen.

Mit dem „Lohengrin“ kam Wagner seiner Idee des durchkomponierten Musikdramas bereits wesentlich näher: Die drei Akte werden – ohne in einzelne Nummern aufgeteilt zu sein – durchgespielt, und es gibt nur noch einzelne arienartige Fragmente, die an die klassische Nummernoper erinnern. Auch Wagners Verfahren der Leitmotivik kommt im „Lohengrin“ bereits in Ansätzen zum Tragen. Den einzelnen Protagonisten werden bestimmte Tonarten und Leitklänge zugeordnet, die sie charakterisieren. So erscheinen Lohengrin und die Sphären der Gralswelt in strahlendem A-Dur, Ortrud und Telramund hingegen werden – nicht durch Zufall – die parallele Molltonart fis-Moll zugeordnet.

Lohengrin und die gescheiterte Kraft der Liebe

Der Inhalt des „Lohengrin“ ist schnell erzählt: Die junge Elsa von Brabant wird von Friedrich von Telramund des Mordes an ihrem Bruder Gottfried angeklagt und findet – da keiner sie verteidigen will – im auf einem Schwan nahenden Gralsritter Lohengrin einen Fürsprecher. Dieser errettet Elsa allerdings nur unter der Bedingung, niemals nach seinem Namen und seiner Herkunft zu fragen. Blindes Vertrauen also vorausgesetzt. „Lohengrin suchte das Weib, das an ihn glaubte: das nicht früge, wer er sei und woher er komme, sondern ihn liebte, wie er sei und weil er so sei, wie er ihm erschiene“, so Wagner selbst in einem Brief an einen Freund. Was bleibt Elsa also anderes übrig als einzuwilligen? Doch die Sache geht schief.

Lohengrin rettet zwar Elsas Leben und die beiden beschließen zu heiraten, aber am Tag der Hochzeit kann Elsa dem Frageverbot nicht mehr standhalten und bricht ihr Wort. Lohengrin, der als göttlicher Ritter stets unerkannt bleiben wollte, verkündet in der berühmten Gralserzählung seine Geschichte und schließlich seinen Weggang. Bevor sich das intrigierende Pärchen Telramund und Ortrud allerdings ins Fäustchen lachen kann, verwandelt sich der nahende Schwan in den totgeglaubten Gottfried, woraufhin Elsa tot zusammenbricht.

Die Liebe, die Vertrauen verlangt, scheitert im „Lohengrin“. Und den Tod durch die Liebe, der in Wagners übrigen Werken zumindest eine metaphysische Erlösung verspricht, gibt es im „Lohengrin“ nicht. Wagner schlussfolgerte einst selber, dass es sich bei dieser Oper um sein einziges wirklich tragisches und trauriges Musiktheaterwerk handelte.

Die wichtigsten Fakten zu Richard Wagners „Lohengrin“:

Besetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bass-Tuba, 1 Paar Pauken, 1 Triangel, 1 Becken, 1 Tamborin, 1 Harfe, 16 erste Geigen, 16 zweite Geigen, 12 Bratschen, 12 Violoncelli, 8 Kontrabässe. Auf der Bühne: 4 Trompeten, 3 Flöten, 3 Oboe, 3 Klarinetten, 2 Fagott, 4 Hörner, weitere 8-12 Trompeten, 1 Pauke, 1 Becken, 1 Orgel, 1 Harfe, 1 Triangel, 1 Rührtrommel

Spieldauer: etwa 3,5 Stunden

Uraufführung: Die Uraufführung fand am 28. August 1850 in Weimar unter der Leitung von Franz Liszt im Großherzoglichen Hoftheater statt.

Referenzeinspielung

Wagner: Lohengrin

Kwangchul Youn, Johan Botha, Adrianne Pieczonka, Petra Lang, Eike Wilm Schulte, Falk Struckmann u.a.

Prague Chamber Choir, WDR Sinfonieorchester Köln, Semyon Bychkov (Leitung)

Profil

Bei dieser „Lohengrin“-Aufnahme aus dem Jahr 2008 handelt es sich um eine reine Studioproduktion, die klanglich und sängerisch beeindruckt. Als Lohengrin brilliert der südafrikanische Tenor Johan Botha, der seine Partie mühelos und eindrucksvoll meistert. Das WDR Sinfonieorchester unter Leitung von Semyon Bachkov überzeugt sowohl mit dramatischer Wucht und Kraft als auch mit zarter Lyrik. Nicht umsonst erhielt die Aufnahme 2010 den BBC Award als beste Opernaufnahme.

Richard Wagner

Richard Wagner

Romantische Oper (UA Weimar 1850) Zwei unvollkommene (weil unvollständige) A-Dur-Akkorde übereinander: Der untere mit warmer, weicher Terz, doch ohne Quint, der obere mit kühler, fester Quint, doch ohne Terz, zusammen das vollkommene Bild des Lichts: Innen leuchtend, außen schimmernd – so beginnt das Vorspiel. Aus höchsten Regionen unnahbar euren Schritten steigt es langsam herab in die Welt des Mittelalters, wie Wagner sie 1848 erträumte. Seine Instrumentationskunst ist vollendet, die Dichtung inspiriert, die Musik blühend – Lohengrin ist Wagners populärste Oper.

Er selbst stieg nach Beendigung des Werkes aus höchsten Regionen der Kunst herab in die Welt der Politik und verwickelte sich in die Dresdner Aufstände. Als Franz Liszt – ihm ist die Partitur gewidmet – die Oper 1850 in Weimar uraufführte, befand sich Wagner im Züricher Exil, denn er wurde in deutschen Landen steckbrieflich gesucht.

Das Vorspiel ist keine Ouvertüre, sondern eine Vision der Gralswelt. Ein hymnisch-weihnachtlicher Ton ist unüberhörbar, wie auch der Gralsritter Lohengrin eine Heilandsfigur darstellt: Er wirkt Wunder, bringt Gerechtigkeit – und wird verraten.

Nie sollst du mich befragen! schärft Lohengrin seiner Braut Elsa ein. Zwar war er ihr schon früher im Traum erschienen, aber leibhaftig kennt sie ihren Retter aus falscher Anklage erst seit einer Stunde. Dass sie Namen und Herkunft ihres Bräutigams nicht wissen darf, ist eine Zumutung, die den Keim des Scheiterns der Ehe schon in sich trägt …

Höhepunkte dieser reichen und bereits bedenklich langen Oper:

– Elsas Auftritt – können träumende Edeldamen schuldig sein?,

– Lohengrins Ankunft – hoffentlich erscheint das Schwanenboot von vorn, damit die Choristen den Dirigenten sehen können,

– der Gotteskampf – mit dem Gebet des Königs (einziger Dreivierteltakt der gradlinigen Partitur),

– der Zusammenbruch des unterlegenen Telramund – seine dämonische Gattin Ortrud hilft ihm auf,

– der feierliche Zug zum Münster – bitte ganz langsam schreiten!,

– der Streit vor dem Münster – mit dem düsteren Ensemble: Welch ein Geheimnis muss der Held bewahren? – grausige Momentaufnahme menschlicher Abgründe,

– das Vorspiel zum Hochzeitsbild – beschwingt eilt der Dirigent ans Pult, die Posaunen lauern,

– der harfenbegleitete Brautchor und die Liebesszene – anfangs fast erotisch, aber die verbotene Frage wird immer dringlicher,

– der Reitermarsch – mit seinen unregelmäßigen Triolenketten Albtraum aller Streicher,

– Lohengrins Gralserzählung – wunderbar deklamiert,

– Ortruds böser Triumph, als das Schwanenboot leer wiederkehrt.

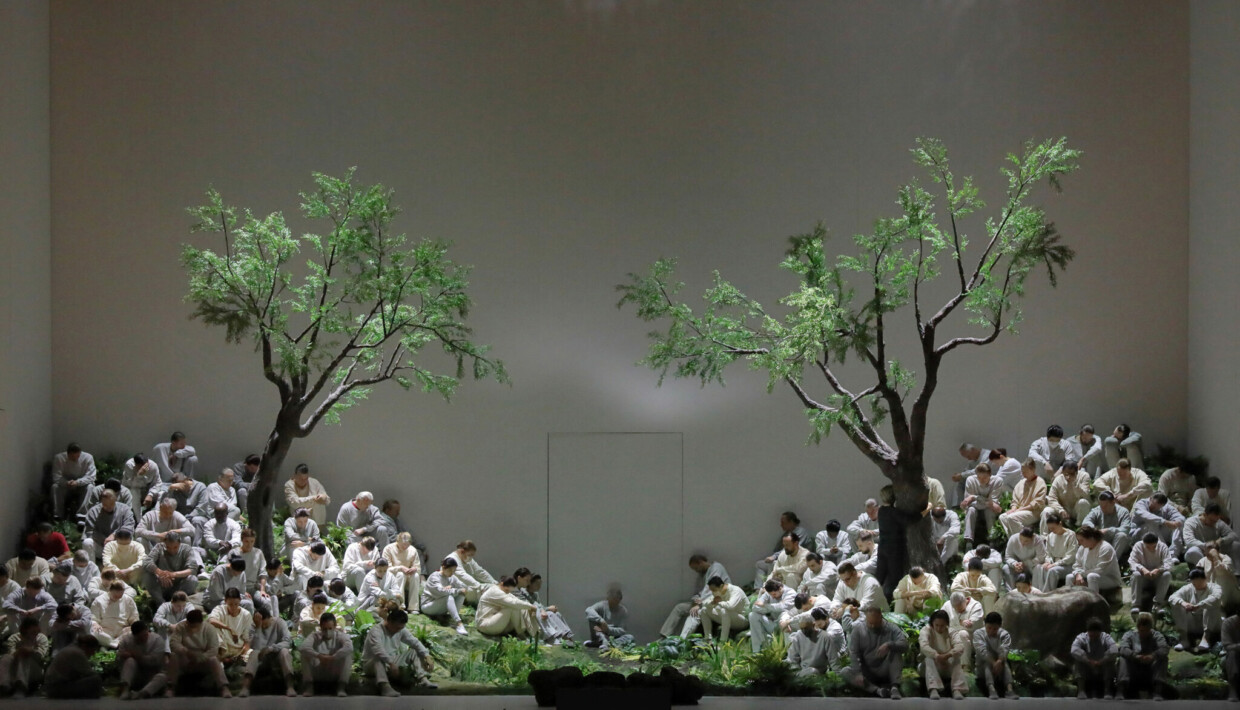

Die Solopartien sind groß und dankbar, aber die vielfach aufgefächerte Chorpartie (Brabanter und Sachsen, Edle und Volk) ist riesig – und vor allem müssen die Choristen lange, lange stehen. Wenn sie dem entschwindenden Lohengrin ein Weh! nachrufen, könnten auch ihre schmerzenden Füße gemeint sein.

(Mathias Husmann)

Romantische Oper (UA Weimar 1850) Zwei unvollkommene (weil unvollständige) A-Dur-Akkorde übereinander: Der untere mit warmer, weicher Terz, doch ohne Quint, der obere mit kühler, fester Quint, doch ohne Terz, zusammen das vollkommene Bild des Lichts: Innen leuchtend, außen schimmernd – so beginnt das Vorspiel. Aus höchsten Regionen unnahbar euren Schritten steigt es langsam herab in die Welt des Mittelalters, wie Wagner sie 1848 erträumte. Seine Instrumentationskunst ist vollendet, die Dichtung inspiriert, die Musik blühend – Lohengrin ist Wagners populärste Oper.

Er selbst stieg nach Beendigung des Werkes aus höchsten Regionen der Kunst herab in die Welt der Politik und verwickelte sich in die Dresdner Aufstände. Als Franz Liszt – ihm ist die Partitur gewidmet – die Oper 1850 in Weimar uraufführte, befand sich Wagner im Züricher Exil, denn er wurde in deutschen Landen steckbrieflich gesucht.

Das Vorspiel ist keine Ouvertüre, sondern eine Vision der Gralswelt. Ein hymnisch-weihnachtlicher Ton ist unüberhörbar, wie auch der Gralsritter Lohengrin eine Heilandsfigur darstellt: Er wirkt Wunder, bringt Gerechtigkeit – und wird verraten.

Nie sollst du mich befragen! schärft Lohengrin seiner Braut Elsa ein. Zwar war er ihr schon früher im Traum erschienen, aber leibhaftig kennt sie ihren Retter aus falscher Anklage erst seit einer Stunde. Dass sie Namen und Herkunft ihres Bräutigams nicht wissen darf, ist eine Zumutung, die den Keim des Scheiterns der Ehe schon in sich trägt …

Höhepunkte dieser reichen und bereits bedenklich langen Oper:

– Elsas Auftritt – können träumende Edeldamen schuldig sein?,

– Lohengrins Ankunft – hoffentlich erscheint das Schwanenboot von vorn, damit die Choristen den Dirigenten sehen können,

– der Gotteskampf – mit dem Gebet des Königs (einziger Dreivierteltakt der gradlinigen Partitur),

– der Zusammenbruch des unterlegenen Telramund – seine dämonische Gattin Ortrud hilft ihm auf,

– der feierliche Zug zum Münster – bitte ganz langsam schreiten!,

– der Streit vor dem Münster – mit dem düsteren Ensemble: Welch ein Geheimnis muss der Held bewahren? – grausige Momentaufnahme menschlicher Abgründe,

– das Vorspiel zum Hochzeitsbild – beschwingt eilt der Dirigent ans Pult, die Posaunen lauern,

– der harfenbegleitete Brautchor und die Liebesszene – anfangs fast erotisch, aber die verbotene Frage wird immer dringlicher,

– der Reitermarsch – mit seinen unregelmäßigen Triolenketten Albtraum aller Streicher,

– Lohengrins Gralserzählung – wunderbar deklamiert,

– Ortruds böser Triumph, als das Schwanenboot leer wiederkehrt.

Die Solopartien sind groß und dankbar, aber die vielfach aufgefächerte Chorpartie (Brabanter und Sachsen, Edle und Volk) ist riesig – und vor allem müssen die Choristen lange, lange stehen. Wenn sie dem entschwindenden Lohengrin ein Weh! nachrufen, könnten auch ihre schmerzenden Füße gemeint sein.

(Mathias Husmann)