„Ariodante“ aus dem Jahre 1735 ist so etwas wie Händel zum Angewöhnen. Der Meister hat (mehr als sonst) jedem der Akteure einige seiner überhaupt eingängigsten Arien-Schmuckstücke zugebilligt. Die wiederum – auch mehr als in seinen viel häufiger gespielten Opern – im Kopf des Hörers bleiben und süchtig machen. Man kann sich zudem aussuchen, ob das atemberaubende Zeitanhalten beim „Scherza infida …“ (Ergötze dich, Ungetreue …) oder das „Dopo notte …“ (Nach schwarzer und düsterer Nacht …) des vor sich hin jubilierenden Titelhelden zu den Kronjuwelen der Arienkunst aus Händels Werkstatt gehört. Oder beide.

Österreichisches Fernduell: Salzburger Festspiele vs. Wiener Staatsoper

Seit sich Marc Minkowski vor zwanzig Jahren mit damals ungebremstem Furor in Amsterdam (und dann im Plattenstudio) auf die lange vom Repertoire stiefmütterlich behandelte Geschichte des Ritters Ariodante, seiner zu Unrecht der Untreue verdächtigten Braut Ginevra und der fiesen Intrige des (charakterlichen) Jago- oder Hagen-Vorläufers Polinesso gestürzt hat, ist sie freilich nicht mehr aufzuhalten. Für Wien ist heute mindestens der fulminante ritterliche Auftritt von Cecilia Bartoli in der Christof Loy-Inszenierung vom vorigen Juni ein österreichinterner Maßstab. Das ist wegen des Festspielbonus, den Salzburg dazu liefert, zugegebenermaßen ein wenig unfair.

Für den Counter Christophe Dumaux, der als Polinesso schon gegen den Ariodante der Bartoli antrat, ist der Vergleich aber ein Glück. Wer seinen fulminanten Eindruck aus Salzburg noch im Gedächtnis hat, konnte in Wien aus der Erinnerung den Furor ergänzen, der sich in der Staatsoper, zumindest im ersten Akt, auf dem Weg von der Bühne bis in die hinteren Parkettreihen deutlich ausgedünnt hatte. Seine technische Brillanz freilich war ungeschmälert, und die Durchschlagskraft der Stimme steigerte sich nicht nur bei dem Franzosen von Akt zu Akt deutlich.

Klarer Beweis: Die Wiener Staatsoper ist händeltauglich!

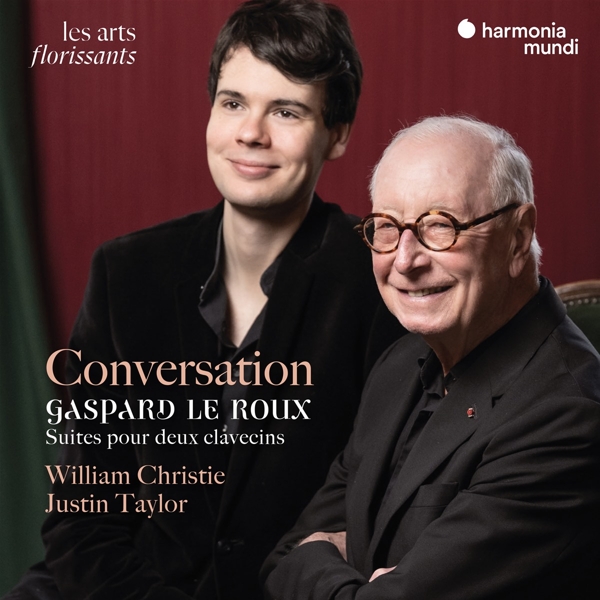

Was Barockmusik-Koryphäe William Christie und seine „Les Arts Florissants“ im hochgefahrenen Graben boten, das widerlegt jedenfalls die Skeptiker in Sachen Händeltauglichkeit des Hauses. Mit Sinnlichkeit und Temperament machte der im amerikanischen Buffalo geborene Wahlfranzose aus den Orchesterpassagen Klangschmuckstücke mit Tiefgang und sorgte für die Verschmelzung der Instrumente mit den menschlichen Stimmen. Jedenfalls kann sich die Wiener Staatsoper bei ihrer Händeabstinenz nicht mit den akustischen Tücken des Hauses rausreden. Das Wiener Publikum will bisher einfach nicht so richtig ran. Aber „Alcina“ und jetzt „Ariodante“ sind immerhin schon mal ein Anfang. Und die Konkurrenz des Theaters an der Wien (wo Claus Guth und Laurence Cummings gerade mit „Saul“ einen musiktheatralischen Coup gelandet haben) lässt sich auch nicht ignorieren.

Fantasiereiche Opulenz

Ganz im Stil der Staatsoper punktet der szenische Rahmen, den der Regisseur David McVicar, vor allem aber seine Ausstatterin Vicki Mortimer beisteuern, nicht mit übermäßiger Deutungsambition, dafür aber mit einer phantasiereichen Opulenz. Die Kostüme sind ein Statement gegen die dominierende Secondhandmode auf den Bühnen. Wie immer man auch zu ihrer Relevanz stehen mag – die Kostüme sind eine Pracht, deren Strahlkraft wahrscheinlich für die ganze Spielzeit reicht. Leicht schottisch angehauchte, stilisiert höfische Kleider, Höflingsuniformen und Perücken spielen mit der Entstehungszeit.

Tiefpunkt der Handlung wird durch das Wiener Staatsballett zu einem Höhepunkt der Darstellung

Die von Colm Seery choreografierten Tänzer des Wiener Staatsballetts evozieren mit ihren meist illustrierend eingeflochtenen Einlagen vor allem die höfische Dekadenz. Einmal freilich liefert das Ballett einen eigenständigen Beitrag, durch den der Tiefpunkt der Handlung zu einem Höhepunkt ihrer Darstellung wird. Der fiese Herzog hatte nämlich seinen Rivalen Ariodante und dessen Braut ausgeschaltet, indem er in deren Hochzeitsnacht, die ihm verfallene Dalinda (leicht und mit gut fokussierter Stimme: Hila Fahima) dazu gebracht hat, in den Kleidern Ginevras (Chen Reiss glänzt stimmlich mit betörender Virtuosität und darstellerischer Intensität) vor den Augen Ariodantes so zu tun, als würde sich Ginevra mit ihm einlassen. Was zunächst so durchschlagend gut funktioniert, dass sich Ariodante gleich vom Felsen stürzt und Ginevra in den Wahnsinn fällt.

Diesem Wahnsinn gibt das Ballett mit einer surrealen Alptraumszene eine beeindruckende zusätzliche Dimension. Lädierte Kleider, Masken, marionettenhafte Bewegungen. Einfach toll! Und am Ende, wenn die Guten gesiegt haben, hat Ginevras Körper immer noch die Bewegungen des Alptraums abrufbereit. Was bei ihr traumatisiert heißt, hat man selten so deutlich gesehen. Das ist denn auch das Maß an Deutung, das auch McVicar in seiner puren Fabulierlust nicht übergeht.

Händel-Versprechen gehalten

Ansonsten sind die beweglichen Mauern eindrucksvoll und der Himmel über der See auf dem Zwischenvorhang und dann auch im Hintergrund voll dräuender Wolken. All das sorgt verbunden mit dem Licht für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Gelegentliche Zwischenvorhänge verstärken das, helfen aber vor allem den Sängern. Sarah Connolly in der Titelpartie ist nicht die Frau für die überwältigende One Woman Show à la Bartoli und hat auch nicht deren Power. Aber der Klang ihrer Stimme ist betörend schön und ihre Koloraturen sind makellos. Beim „Dopo notte“ wird sie gefeiert, aber der letzte Jubelschrei, den sich Dumaux bei seinem Abgang noch erkämpft, der bleibt ihr versagt.

Wunderbar geschmeidig ist Rainer Trost als gradliniger Bruder Ariodantes, Lurcanio. Von solider Würde und dann glaubwürdig verzweifelt Wilhelm Schwinghammer als König. Benedikt Kobel als Odoardo komplettiert das staatsopernwürdige Ensemble. Das Premierenpublikum geizte nicht mit Zwischenapplaus und hatte am Ende auch an der opulenten Szene nichts auszusetzen. Staatsoperndirektor Dominique Meyer hat sein Händel-Versprechen mit Anstand gehalten.

Wiener Staatsoper

Händel: Ariodante

William Christie (Leitung), David McVicar (Regie), Vicki Mortimer (Ausstattung), Colm Seery (Choreographie), Sarah Connolly, Chen Reiss, Hila Fahima, Christophe Dumaux, Rainer Trost, Wilhelm Schwinghammer, Benedikt Kobel, Les Arts Florissants