Mit der Jagd nach dem Glück, der Systematik von Gesellschaftsspielen, sexueller Orientierung(slosigkeit) sowie Angst vor Bestrafung berührt die Neuinszenierung von „Pique Dame“ der Oper Leipzig die ganz großen Themen aus Peter I. Tschaikowskys künstlerischem und privatem Leben. Lorenzo Fioronis Deutung der 1890 in Sankt Petersburg uraufgeführten Spielsuchts-, Besessenheits- und Alptraumoper nach der Novelle von Alexander Puschkin spielt mit theatraler Überfülle in einer Steinwüste, welcher das alte SKET-Gelände, wo man in Magdeburg am Tag davor das eXoplanet #1-Festival für Neues Musiktheater eröffnet hatte, fast täuschend gleicht. Auf den exegetischen Holzweg gerät aber, wer den Sturz des „Militäringenieurs“ Hermann (im Original: Offizier) durch ambivalente Leidenschaften und Glücksspiel für einen Streifzug durch Epochen der russischen Geschichte vom Absolutismus der Zarin Katharina II. bis zum Millenium inklusive Gulag halten will.

Biedermeierkleider, Uniformen, schamanischen Tiertrikots

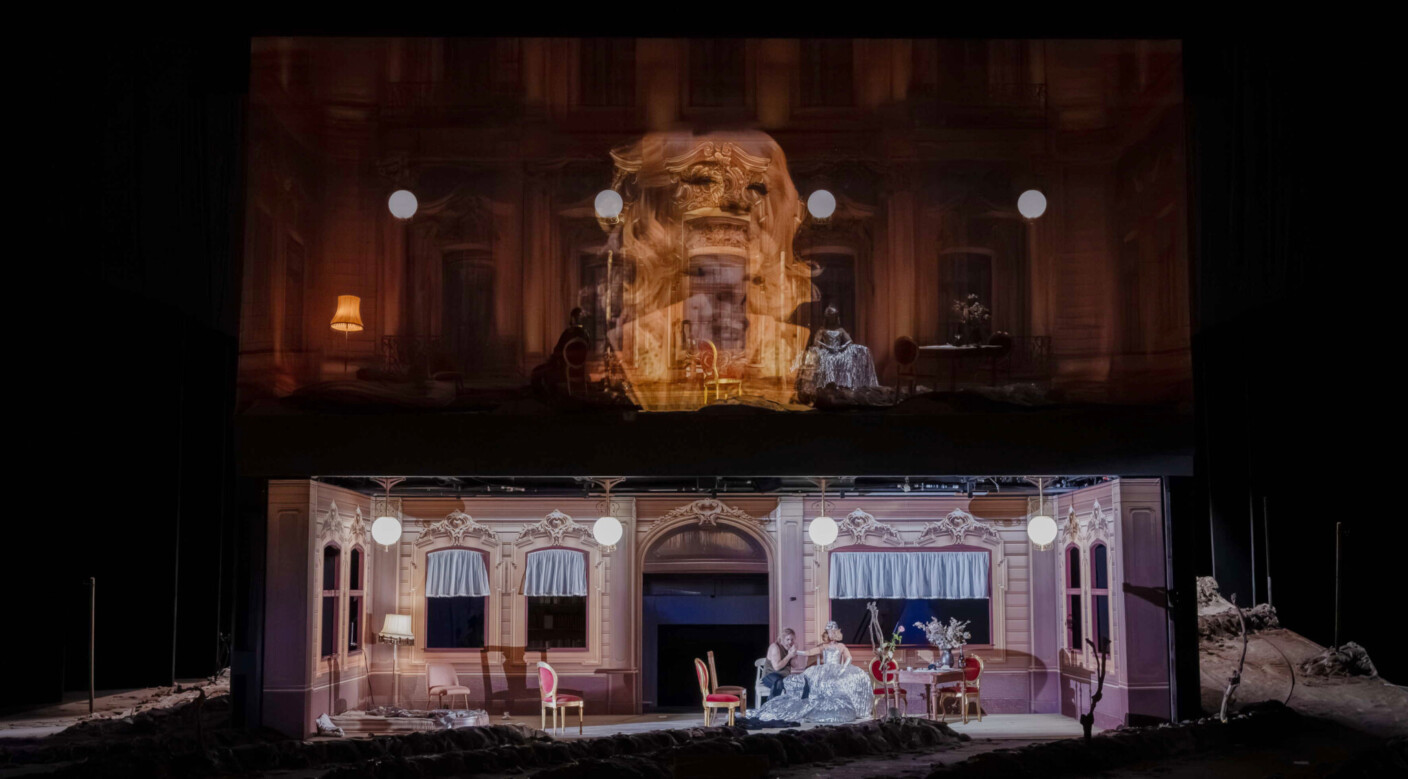

Der Raumbühnenspezialist Sebastian Hannak hat die riesige Spielfläche mit Projektionsschleiern und Dekoteilen gut gefüllt. Durch die Biedermeierkleider, Uniformen, schamanischen Tiertrikots wie aus „Nacht auf dem kahlen Berge“ und Drag aufgreifenden Kostümmixturen von Katharina Gault wurde die Regie des oft opulent und immer intelligent agierenden Lorenzo Fioroni noch wilder und brutaler – in alle denkbaren Richtungen von exzessiver Assoziationslust auf rationalem Fundament, von explosiver Sinnlichkeit und physischer Gewalt. Das erhebt sich über Puschkins Plot und über Tschaikowskys doppelbödige Komposition, verliert diese stoffliche Basis aber nie ganz aus den Augen.

Katastrophen-Totale aus vielen Epochen

Nicht vergessen sollte man die blonde Frau unter schwarzem Netzschleier, welche im Vorspiel Blumen auf eine schlichte Grabstelle legt und sich später als die alte Gräfin mit ihrem trügerischen Spielkartensieg-Geheimnis erweisen wird. Mit zwei Facetten ist Fioronis Deutung in Übereinstimmung mit dem Regie-Mainstream in Sachen „Pique Dame“. Erstens wird die geheimnisvolle Gräfin in ihrem Erinnerungstempel für die gute alte Zeit mitsamt wunderschöner Grétry-Ariette aus dem vor-vor-vor-letzten Jahrhundert stetig attraktiver. Zum anderen gerät das eigentlich beiläufige Schäferspiel im Ballbild immer häufiger zum theatralen Showdown mit grotesken Überraschungen. Diesmal, indem sich nicht die antiken Youngster Daphnis und Chloe mit frivoler Naivität, sondern Lisas Freundin Polina und das Kammermädchen Mascha mit eindeutigem Realismus paaren.

Tschaikowskys private Ambivalenz zwischen Rausch und Reue

Intime Probleme und seelische Mangelerscheinungen haben in dieser „Pique Dame“ demzufolge fast alle und immer. Lisa wehrt sich erst gegen den Verlobten Jeletzky und gegen den ihr nachspürenden Hermann, bis sie eine fast obszöne Umarmung mit diesem provoziert. Eher gegen die Musik, aber wie in Tschaikowskys privater Ambivalenz zwischen Rausch und Reue treiben die Figuren durch Abscheu gegeneinander und tierische Gier zueinander. Nachdem er die Gräfin grausam erwürgt hat, streift sich Hermann vor seinem letzten Treffen mit Lisa das Abendkleid der Gemeuchelten über. Die Spielhölle gerät zur toxischen Männerhölle, in der für Frauen kein Platz ist und das Recht des moralisch Stärkeren regiert. Frauen haben also vor allem Möglichkeiten zwischen Biedermeierpuppe, Applausstatisterie bei Militärparaden, eruptiver Geilheit und dekorativem Beiwerk.

Alptraum mit russischem Kolorit

Leipzigs Opern- mitsamt Kinderchor ist von Tschaikowskys „Carmen“-Kinderchorparaphrase bis zum blutigen Herren-Bacchanal am Ende massiv gefordert durch großen Part, Spiel und ständige Kostümwechsel. Die sangmächtige Hundertschaft und Bayreuths neuer Chordirektor Thomas Eitler de Lint ziehen noch mehr Applaus als das Solistenensemble. Am Schluss gibt es deutliche Abstufungen von Jubelorkan an den Chor bis zu hörbaren Buhs für die Inszenierung.

Brenden Gunnell führt als Herrmann das starke Ensemble an

Am meisten überzeugt Brenden Gunnell als fast hellstimmig lyrischer und die lange Tenorpartie mit kraftvoller Präsenz meisternder Hermann. Diese Leistung wirkt angesichts der für Gunnell zu bewältigenden Psycho- und Energiestrapazen noch eindrucksvoller. Tuomas Pursios Kartenballade und sein Graf Tomski geraten genau in die von Fioroni beabsichtigte Hybridphantastik zwischen dem satirisch-makabren Gogol, E. T. A. Hoffmanns radikalen Verstörungen und Kurt Vonneguts absurden Spiegelungen der langen Nachkriegszeit.

Außer Ulrike Schneider haben die meisten leichte Schwierigkeiten mit der von Anna Skryleva am Pult beabsichtigten Steigerung vom Bagatell-Geplänkel zum großdimensionierten Horrorstück. Mathias Hausmann findet bei der Premiere in Jeletzkys Arie noch nicht ganz in den von ihm erwartbaren Lyrikstrom. Bei Solen Mainguené hört man Lisas emotionales Wechselbad deutlichst aus einer flackernden Stimmführung. Mit Dan Karlström, Evert Sooster, Daniel Arnaldos und Peter Dolinšek agiert ein kraftvolles Militärquartett. Kathrin Göring wäre auch ohne Pussy-Riot-Maske eine raumfüllende und dabei edel akzentuierende Gouvenante, Nora Steuerwald singt Polina mit Sopran-Ambitionen und Merit Nath-Göbl macht das Beste aus ihren Mini-Aufgaben.

Innerseelisches Grauen ohne orchestralen Nachdruck

Erst nach der Pause hört man vom Gewandhausorchester eine in dessen Qualitätskategorie erwartbare Tschaikowsky-Positionierung. Das liegt auch an Anna Skrylevas im ersten Teil viel zu leichtfertiger Unentschiedenheit. Für eine Annäherung im Stil der von Tschaikowsky sehr geschätzten Opéra comique fehlt ihr in den Ariosi und Ensembles des durch seine Konversationsflächen faszinierenden ersten Bildes die rhetorische Stringenz, aber auch elegante Klugheit. In der Steilkurve von der Ekstase in den Pomp und im darüber gelagerten Horror vermisst man den unabdingbaren Willen zur lyrischen Wucht und kantigen Leidenschaft. Erst nach dem kaum gespenstischen Monolog der Gräfin, den Ulrike Schneider ohne elegische Patina absingen muss, reißt es die instrumentale Seite, welche zur szenischen Größe dieses Abends hätte beitragen müssen, deutlich nach oben. Fast zu spät, denn eine gleichrangig ambitionierte Musikleistung hätte Fioronis Bilder aus dem innerseelischen Grauen Russlands noch mehr beflügelt.

Oper Leipzig

Tschaikowsy: Pique Dame

Anna Skryleva (Leitung), Lorenzo Fioroni (Regie), Sebastian Hannak (Bühne), Katharina Gault (Kostüme), Sebastian Alphons (Licht), Marlene Hahn (Dramaturgie), Thomas Eitler de Lint (Chor), Brenden Gunnell, (Tuomas Pursio, Mathias Hausmann, Evert Sooster, Dan Karlström, Daniel Arnaldos, Peter Dolinšek, Máté Gál, Ulrike Schneider, Solen Mainguené, Nora Steuerwald), Kathrin Göring, Merit Nath-Göbl, Pelinnur Isıkcı, Chor der Oper Leipzig, Kinderchor der Oper Leipzig, Komparserie der Oper Leipzig, Gewandhausorchester

Sa., 20. Juni 2026 19:00 Uhr

Musiktheater

Tschaikowsky: Pique Dame

Christoph Gedschold (Leitung), Lorenzo Fioroni (Regie)

So., 28. Juni 2026 17:00 Uhr

Musiktheater

Tschaikowsky: Pique Dame

Christoph Gedschold (Leitung), Lorenzo Fioroni (Regie)