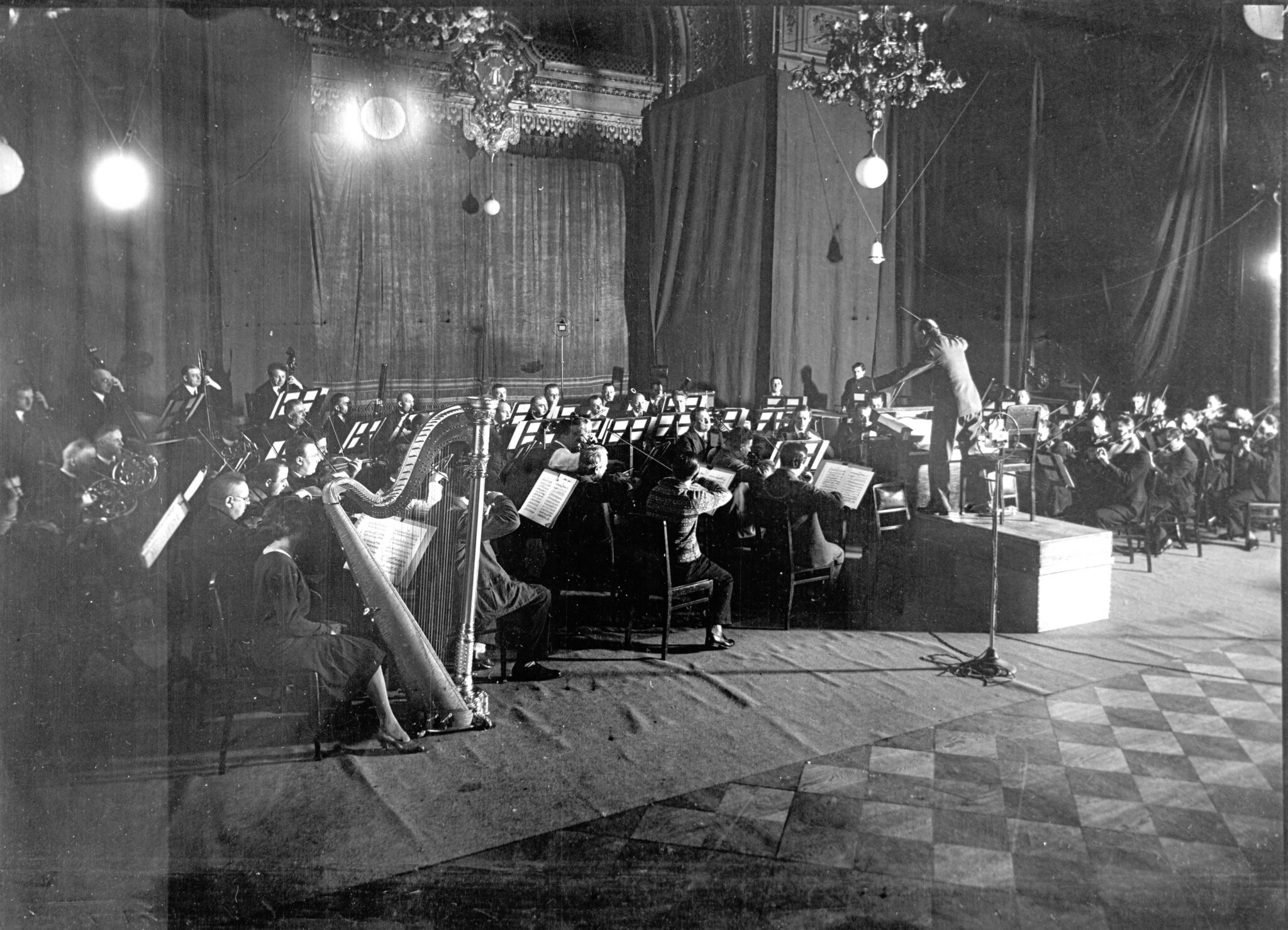

Es war der 29. Oktober 1923 um 20 Uhr, als ein Sprecher mit knarzender Stimme das erste offizielle Radioprogramm ankündigte. Die Sendung kam aus einem Bürogebäude, das seit 1920 den Vorläufer des Vox-Schallplattenkonzerns beheimatete. Aus einer zum Sendestudio umgebauten Dachkammer am Potsdamer Platz tönte es auf Welle 400 recht lapidar: „Wir bringen die kurze Mitteilung, dass die Berliner Sendestelle Vox-Haus mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnt.“ Das Programm bestritten Musiker rund um den Cellisten Otto Urack, der ein Andantino von Fritz Kreisler darbot. Das von ihm kurze Zeit später gegründete 25-köpfige Musikerensemble gilt als Urzelle des Berliner Funkorchesters, dem heutigen Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, kurz RSB genannt. In der laufenden Saison feiert es sein hundertjähriges Jubiläum.

Die Geschichte des Orchesters liest sich wie eine Geschichte Berlins, jener Stadt, die dazu verdammt sei, „immerfort zu werden und niemals zu sein“, wie es der Kunstkritiker Karl Scheffler formulierte. Einige Male musste (oder durfte) das Orchester seine angestammte Spielstätte wechseln. 1929 zog es in das von Hans Poelzig entworfene moderne neue Haus des Rundfunks an der Masurenallee in Charlottenburg, in unmittelbarer Nähe zum Funkturm und dem Messegelände. Im Saal 3 entstanden unzählige Rundfunk-Konzerte und Aufnahmen.

Am Tiefpunkt

Den Anfang düsterer Zeiten markierte der 25. März 1933, als Joseph Goebbels vor den Intendanten der „Reichsrundfunkgesellschaft“ sprach. Nur knapp zwei Wochen nach Gründung des „Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda“ mit ihm als Minister waren seine Worte so unmissverständlich wie brutal: „Wir machen gar keinen Hehl daraus: Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen, und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.“ Noch drei Jahre zuvor klang es ganz anders, als Albert Einstein bei der Funkausstellung 1930 das junge Medium als Mittel zur Völkerversöhnung bezeichnete. Das von ihm so euphorisch bejubelte „wunderbare Werkzeug der Mitteilung“ wurde mittels der massenhaft produzierten und günstig erhältlichen Volksempfänger zum Äthergift der Propaganda umfunktioniert – und neben dem toxischen Wort auch mit unterhaltsamer und erhabener Musik versehen. Das Rundfunkorchester beugte sich, war Mittel zum Zweck. 1939 bis 1941 fanden im Haus des Rundfunks die wöchentlichen „Wunschkonzerte für die Wehrmacht“ statt.

Gab es denn keine Widerstände? Wie stark war das Orchester an die jeweiligen politischen Institutionen in seiner wechselhaften Historie angekoppelt? Das und mehr erforschten Musikwissenschaftler der HU Berlin und der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Die Ergebnisse werden im Oktober 2023 unter dem Titel „Musizieren für das Radio“ in Buchform veröffentlicht. Nach Kriegsende blieb die alte Adresse zunächst erhalten. Bereits zehn Tage nach der Kapitulation des Nazi-Regimes erklang am 18. Mai 1945 im Großen Sendesaal an der Masurenallee Beethovens neunte Sinfonien, gespielt vom personell wenig gebeutelten Rundfunk-Sinfonieorchester.

Neuer Glanz

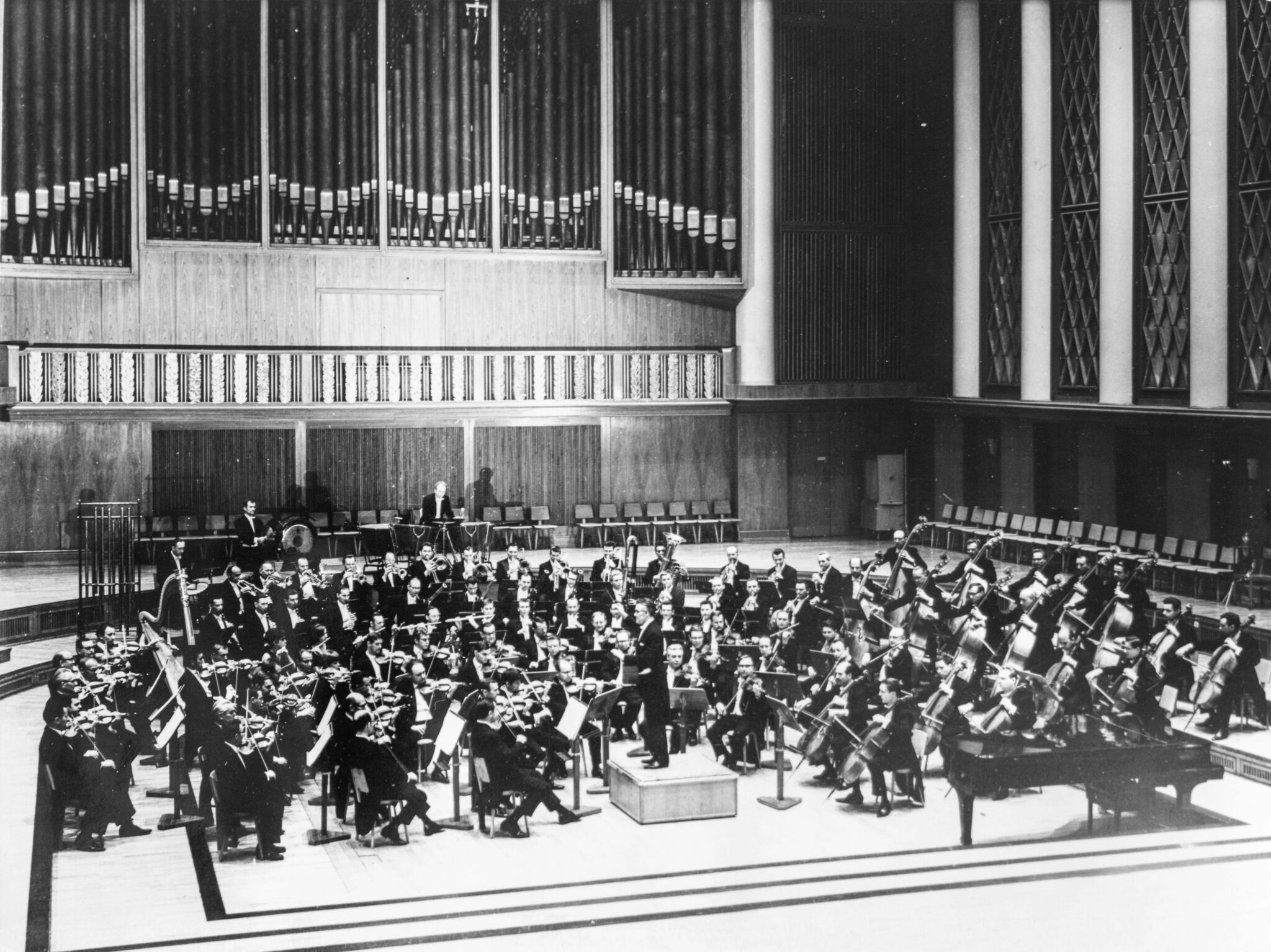

Dann aber nahten die nächsten Umbrüche. Die Stadt wurde von den Alliierten aufgeteilt. Ab 1956 residierte das RSB über vierzig Jahre im Osten Berlins, im Funkhaus Nalepastraße. Die Arbeit der Rundfunkpioniere aus der Masurenallee konnte ausgebaut und verfeinert werden, es gab Technik auf der Höhe der Zeit und ein Studio für elektronische Musik. Das Funkhaus war ein Vorzeigeobjekt der DDR-Kulturführung – und ist bis heute einer der Lieblingsorte des RSB, wie Orchesterdirektorin Clara Marrero betont. „Das Gebäude in der Nalepastraße liegt in einem besonderen und schönen Komplex an der Spree mit außergewöhnlicher Geschichte. Der Saal 1 hat eine herausragende Akustik. Und feiern lässt es sich hier auch gut.

Zum Abschluss der Jubiläumssaison lädt das RSB im Juni 2024 zu einem dreitätigen Festival. „Zwischen den beiden Funktürmen der Stadt – in der Masurenallee und der Nalepastraße – geschieht die Historie des RSB“, sagt Marrero. „Das Orchester ist eine Symbiose mit der Geschichte Berlins eingegangen, mit all seinen Höhen und Tiefen.“ Diese bewegte Orchester-, Radio- und Stadtgeschichte ist nun auch in Form einer digitalen Ausstellung auf der Website des RSB dargestellt. Hier kann man auf eine interaktive Zeitreise gehen, Zeitzeugen hören und alte Funkhäuser und Konzertorte erkunden, die heute nicht mehr existieren.

Musikalische Umarmung der Gesellschaft

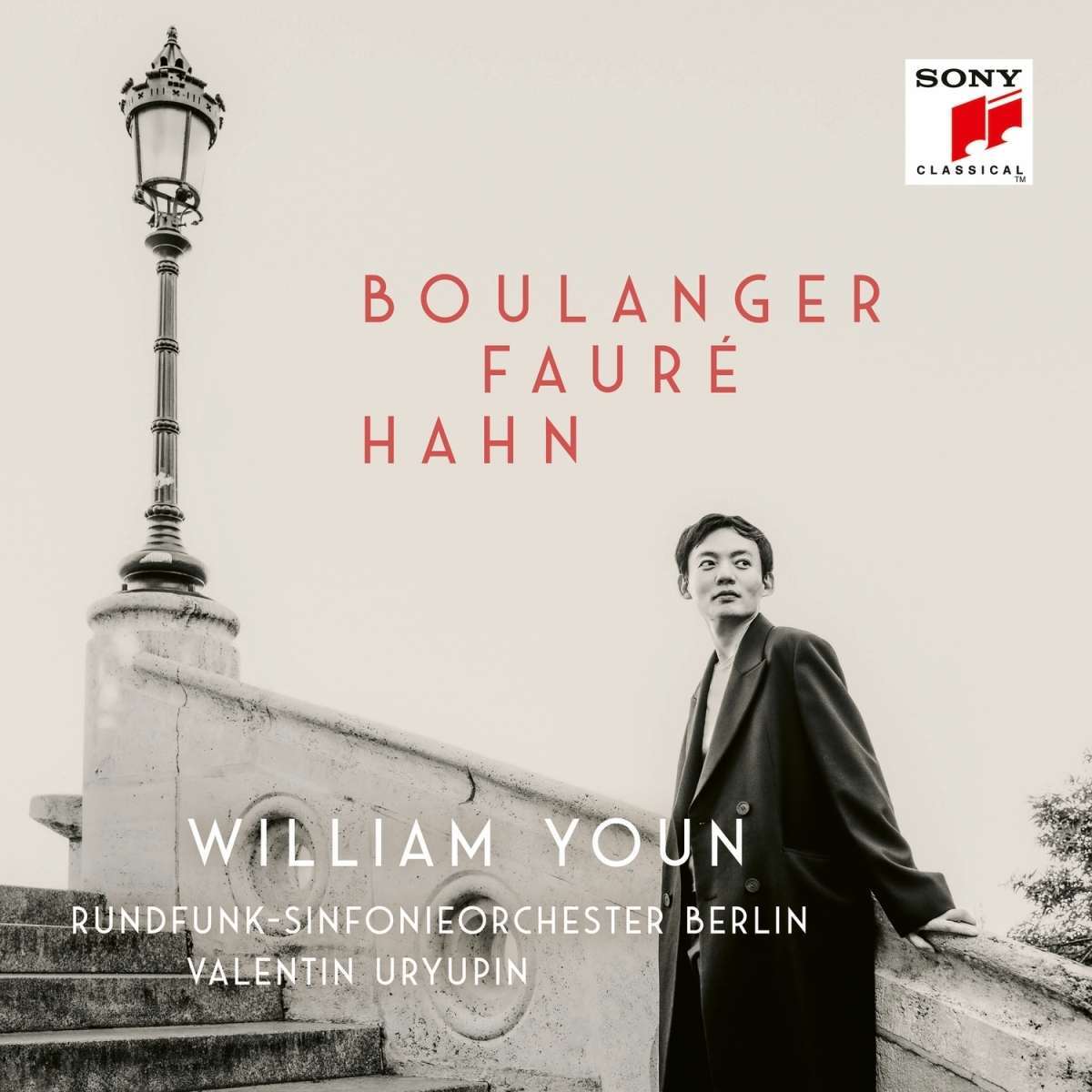

Wo steht das RSB heute? Wie sieht die Zukunft aus? Marrero, die sich in ihrer Funktion seit Dezember 2019 intensiv mit der DNA des Orchesters beschäftigt, definiert die Aufgabe des RSB als musikalische Umarmung der Gesellschaft. „Ein Rundfunkorchester hat die Aufgabe, das breite Spektrum der Gesellschaft anzusprechen, wie schon damals vor hundert Jahren“, erklärt sie. Was damals neu war, könne zum Teil durchaus als Narrativ für die Zukunft dienen. „Die Klassik wurde plötzlich für alle zu Hause live erlebbar. Vorher gab es sie nur in den noblen Bürgerhäusern in Form von Privatkonzerten. Oder man besuchte ein Konzert, was vielen Menschen zu elitär oder einfach zu teuer war.“ Elitär war gestern. Heute herrscht Offenheit nach allen Seiten.

„Wir wollen die Vielfältigkeit unserer Stadt abbilden. Dazu gehört auch, dass wir Formate für Menschen entwickeln, denen zum Beispiel zwei Stunden Konzert zu lang sind.“ Auch die Abo-Abstinenzler werden angesprochen. Für ein junges, eher an elektronischer Musik orientiertes Publikum wurde das Format „Mensch, Musik!“ entwickelt. Das Künstlerduo Tauchgold konzipiert und realisiert seit 2021 zusammen mit Künstlern verschiedener Genres und Mitgliedern des RSB interdisziplinäre Performances im Haus des Rundfunks. Mit Kammermusik in den Gärten der Welt, im Futurium oder den Berliner Ballhäusern bringt das RSB Musik an neue Orte. Sogar im Zeiss-Planetarium kann man Orchesteraufnahmen unter dem Sternenhimmel lauschen.