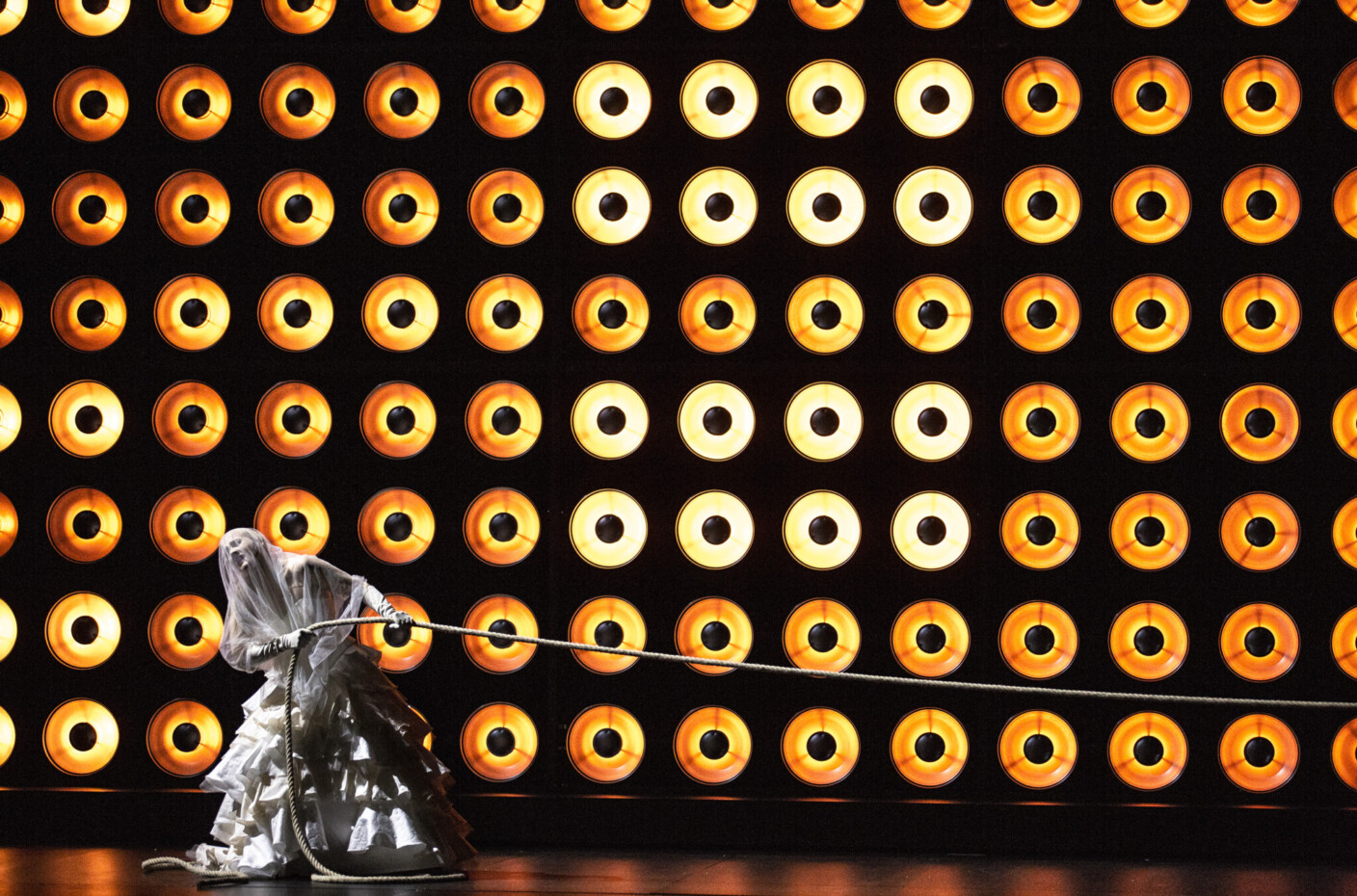

An einem langen Seil schleppt sich Isolde zum Vorspiel, geführt von ihrer Dienerin Brangäne, von rechts nach links. Schwer wiegt die Last auf den Schultern der irischen Königin, die sich in Tristan verliebte, als sie ihn heilte, anstatt sich dafür zu rächen, dass er ihren Verlobten Morold im Zweikampf getötet hatte, und sich nun König Marke als Braut zuführen lassen muss. Erschöpft bricht sie in der Mitte der Bühne zusammen. Die dramatische Vorgeschichte zu Wagners Liebesdrama „Tristan und Isolde“ spiegelt sich in dieser schlichten Choreografie bewegend wider. Die daran geknüpften Hoffnungen auf einen bewegenden Premierenabend an der Deutschen Oper Berlin erfüllen sich jedoch leider nicht. Vielmehr gilt es eine höchst statische, künstlich anmutende Produktion zu erleben, die nur zum Vorspiel des dritten Akts die Regie-Idee vom Anfang sinnvoll noch einmal aufgreift, als Tristan auf seinem Weg vom Diesseits zum Jenseits ein Seil hinter sich herzieht.

Ansprechende Ästhetik durch Abstraktion, aber fehlende Personenregie

Schon lange sah man an der Bismarckstraße in Berlin seit Götz Friedrichs Inszenierung in den 1980er Jahren, an die sich ältere Zuschauer noch wehmütig erinnern mögen, keinen überzeugenden „Tristan“ mehr. Zur Erinnerung: In der hässlich grauen Vorgänger-Produktion von Graham Vick endeten Tristan und Isolde in einem Seniorenheim. Der auf Reduktion und Abstraktion setzende Thalheimer und sein Bühnenbildner Henrik Ahr bieten zwar eine ansprechendere Ästhetik, verlassen sich aber weitgehend nur auf eine Lichtinstallation von mehr als 260 Spots, symmetrisch im Quadrat angeordnet, die – abgestimmt auf die Handlung – in unterschiedlichen Farben und Lichtstärken leuchten. Ansonsten ist die Bühne leer und schwarz. Wenn zur ersehnten Liebesnacht die letzte Leuchte erlischt und es plötzlich ganz dunkel wird, oder alle Spots wie grelle Scheinwerfer aufstrahlen, wenn König Marke die Liebenden überrascht, sind das durchaus starke Effekte, aber die fehlende Spannung zwischen den Figuren kann die Installation nicht ersetzen. Eine konzertante Einstudierung wäre da konsequenter gewesen, diese Regie hätte man sich sparen können.

Ein spannendes Rollendebüt mit Elisabeth Teige als Isolde

Musikalisch wirkt die Einstudierung deutlich ambitionierter. Das beginnt schon damit, dass die Deutsche Oper Berlin einmal nicht auf die üblichen verdächtigen Sängerstars zurückgreift, die in den Titelpartien vielfach herumgereicht werden, also einmal ohne Camilla Nylund, Anja Kampe, Andreas Schager und Klaus Florian Vogt auskommt. Und stattdessen mit dem Rollendebüt der Bayreuth-erfahrenen Elisabeth Teige aufwartet, die auf dem Grünen Hügel vor allem als Senta und Elisabeth reüssierte und sich als blonde, schlanke, schöne Frau geradezu als eine Bilderbuch-Isolde empfiehlt. Was ihre stimmlichen Leistungen betrifft, bleibt allerdings noch Luft nach oben. Zwar singt sich die Norwegerin mit der gebotenen Durchschlagskraft achtbar durch ihre Partie, aber insbesondere im ersten Akt mit doch recht herber Tongebung und fehlender Leuchtkraft in den oftmals nur kurz angesungenen Spitzen. Die permanente Dominanz ihrer Bruststimme hat sicherlich damit zu tun. Kommen ihr hier und da einmal Klänge unter, in denen sich Brust- und Kopfstimme ausgewogener miteinander verbinden, tönt die Stimme gleich schöner und schlanker.

Clay Hilleys Tristan bietet Strahlkraft, Intonationssicherheit und Agilität

Mag sein, dass zu Beginn auch das Premierenfieber seinen Teil hatte, jedenfalls steigerte sich Teige von Akt zu Takt in der Weise, wie sich ihr jugendlich-dramatischer Sopran geschmeidiger durch die Register bewegte, auch wenn man vom Text bis zum finalen Liebestod wenig verstand. Ihr Begehren für Tristan blieb allerdings angesichts der abwesenden Regie nur eine Behauptung. Als Tristan kann sich Clay Hilley hören lassen. Auch ihm würde man nicht die denkbar schönste Tongebung attestierten, aber immerhin bringt er Vieles mit, was man von einem überdurchschnittlichen Heldentenor erwartet: Strahlkraft, Intonationssicherheit, Agilität sowie eine schlanke Stimmführung. Dass einem sein Tristan nahegehen würde, lässt sich allerdings nicht behaupten. Vielmehr erscheint es künstlich aufgesetzt, wenn er sich – und kurz nach ihm auch Isolde – im Liebesduett die Pulsadern aufschneidet und Kunstblut über seine Arme fließt. Das geschieht sehr plötzlich und unmotiviert und übersteigt bei aller Todessehnsucht die Musik. Die dürftige Personenregie unterfordert selbst den herausragenden Georg Zeppenfeld, den wohl besten König Marke der Zeit, der seinen Part gewohnt stimmstark mit exquisiter Textverständlichkeit abliefert, aber dasteht wie eine Wachsfigur.

Generalmusikdirektor Donald Runnicles lässt es geheimnisvoll leise knistern

Aus gutem Grund stehen aber ohnehin das Orchester der Deutschen Oper Berlin und sein Generalmusikdirektor Donald Runnicles im musikalischen Zentrum des Rampenlichts. Der 70-Jährige, der sich zeitweise nicht ganz zu Unrecht mangelnde Motivation nachsagen lassen musste, so lausig wie er bisweilen mit dem Orchester arbeitete, hat sich zum baldigen Ende seiner 16 Jahre währenden Ära hörbar noch einmal ordentlich ins Zeug gelegt. Kannte man ihn zeitweise als einen Langstreckenläufer im Mezzoforte, lässt er es nun mehrfach geheimnisvoll leise knistern wie am Ende des Vorspiels im Übergang zur ersten Szene. Und immer wieder treten Holzbläser mit berührender Zärtlichkeit hervor. Runnicles gibt ihnen den Raum dazu, lässt beispielsweise die mit Zeppenfeld dialogisierende Bassklarinette ihre Melodien in aller Ruhe ausspielen. Für Chloé Payot, die das unbegleitete Englischhorn-Solo mitfühlend schwermütig musiziert, und Martin Wagemann, der die fröhlichere Weise im späteren Verlauf des dritten Akts auf seiner Holztrompete bläst, gibt es am Ende verdienten Extrabeifall vor dem Vorhang.

Ein Orchester mit großem Potenzial

Daneben darf man darüber staunen, dass es zwischen Bühne und Graben nie wackelt, wiewohl der Chor hinter der Bühne Stellung genommen hat (Einstudierung: Jeremy Bines). Und darüber, wie genau die Hörner im zweiten Akt hinter der Bühne mit dem übrigen Orchester zusammenspielen, noch dazu mit sauberem Ansatz. Das war nicht immer so. Von dem sängerfreundlichen Dirigat profitieren freilich auch der unverhofft sensationelle Kurwenal von Thomas Lehman, dessen wohltönender, fülliger Bariton schon nach wenigen Takten aufhorchen lässt. Und die Brangäne von Irene Roberts, die mit ihrem großen Mezzosopran beim Publikum gut ankommt, der Rezensentin gleichwohl angesichts ihres überdosierten Vibratos weniger gut gefällt. Die teils sehr trefflichen Einzelleistungen der Musiker zeigen aber auch, welches große Potenzial in diesem Orchester immer noch steckt. Runnicles übergibt es an seine Nachfolger zwar nicht besser, als er es nach Christian Thielemanns Abgang 2009 vorgefunden hat. Aber er hat das Niveau halbwegs wahren können. Unter der neuen Intendanz von Aviel Cahn wird es vorerst keinen Generalmusikdirektor mehr geben, dann werden sich drei international weniger bekannte Dirigenten am Pult abwechseln. Ein bisschen bange wird einem dabei. Vielleicht wird man sich nach Runnicles eines Tages noch zurücksehnen.

Deutsche Oper Berlin

Wagner: Tristan und Isolde

Sir Donald Runnicles (Leitung), Michael Thalheimer (Regie), Henrik Ahr (Bühne), Michaela Barth (Kostüme), Stefan Bolliger (Licht), Elisabeth Teige, Clay Hilley, Georg Zeppenfeld, Thomas Lehman, Irene Roberts, Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin