Es ist offensichtlich das Jahr für einen „Don Giovanni“-Stresstest. Beim Festival in Aix-en-Provence war es weniger die extreme Hitze, sondern (ganz ähnlich wie kurz vorher in München) der Ehrgeiz der Regie, die Oper der Opern neu zu entdecken. Und dabei vor allem dem Titelhelden ans Leder beziehungsweise die Gewissheiten seiner Überlieferung zu gehen. Den notorischen Frauenhelden und seine Wirkung auf die Frauen und Männer um ihn herum auf den Grund zu gehen und das auszuloten, genügt heute offenbar nicht mehr. In München ließ David Hermann gerade mit Proserpina eine Frau in den Frauenhelden fahren, die ihn quasi fernsteuerte und somit von jeder eigenen Persönlichkeit und Schuld entband.

Regie mit der dramaturgischen Brechstange

So wie sich Hermann dabei auf eine Textzeile im DaPonte-Text berief und daraus sein Konzept machte, sind es jetzt im Grand Théatre de Provence der britische Opernneuling Robert Icke, Hildegard Bechtler (Bühne) und Annemarie Woods (Kostüme), die das Werk neu erzählen wollen. Sie machen dabei aus Leporellos Frage, wer denn tot sei, der Alte oder Don Giovanni, die Keimzelle ihrer Deutung. Ihre Antwort darauf verblüfft am Ende. Bis dahin, wie sie dem Stück mit der dramaturgischen Brechstange ihre Idee eingebläut haben. Hier sind nämlich der Komtur und Don Giovanni im Grunde ein und derselbe.

Bühne in Brutalobetonanmutung

Auf der funktionalen zwei-etagigen Bühne in Brutalobetonanmutung, mit einem kellerartigen Untergeschoss (fürs Rumoren ungezügelter Obsessionen?) und einer Belletage mit Nobelschlafzimmer und Raum fürs Fest, die beide mit einer fahrbaren, halsbrecherischen Freitreppe zur Rampe hin verbunden sind, ist zunächst ein alter Mann zu sehen, der am Plattenspieler sitzt und dabei einen Herzanfall hat. Die Video-Traumbilder von Tal Yarden assoziieren ihn dann wie in Charons Kahn auf dem Weg ins Jenseits, während immer wieder Bilder der Erinnerung auf ihn einstürmen. Was man hier ahnt, stellt sich am Ende in der technisch gut gemachten Schlusspointe tatsächlich heraus: der Alte erweist sich als ein Don Giovanni, der im Krankenhaus stirbt und dessen Leiche mit einem Tuch bedeckt wird.

Und nur Donna Elvira geht die paar Stufen noch einmal hoch, um von dem Toten Abschied zu nehmen. Diese These klingt nicht nur (szenisch und für die Geschichte) unlogisch, sie bleibt es auch in der Durchführung. Dass der Komtur immer wieder auftaucht und auf das Geschehen reagiert, und nicht als Statue endet, ist das eine. Der Hauptzweck ist die Geschichte, die Donna Anna damit erzählen kann. Wenn sie nämlich Don Ottavio von ihrer nächtlichen Begegnung mit Don Giovanni berichtete, taucht das erste Mal ein kleines Mädchen als ihre kindliches Alter Ego auf, das offensichtlich vom Vater missbraucht worden ist. Sie reagiert auch ziemlich abweisend auf Don Ottavios Ankündigung, den Mord am Vater zu rächen. Ganz nach dem Motto: Du verstehst überhaupt nichts.

Die Tiefe einer Traumasublimierung

Einerseits bekommt die abenteuerliche Version, die Donna Anna ihrem Bräutigam auftischt, tatsächlich mal die Tiefe einer Traumasublimierung. Andererseits aber gerät das Ganze aus den Fugen. Wenn Don Giovanni am Fenster die Zofe Elviras ansingt, dann wird auch dieses kleine Mädchen der Adressat seines Gesangs. Aber wirklich pädophile Neigungen dichtet die Regie ihm dann noch nicht an. Er bleibt hier einerseits pure Projektionsfläche, andererseits ein Flaneur, der im Designer-Jogginganzug durch sein Leben schlendert. Eins, das ihm immer mehr zusetzt, so dass er am Ende blutüberströmt und mit einem Infusionsständer durch die Szene wankt und sich mit dem Komtur, also mit sich selbst, eine Schlägerei auf Leben und Tod liefert.

Thesentheater

Immer, wenn sich das Thesentheater von Robert Icke mit der erforderlichen Erzählung zu sehr verhakt, landet die Szene im Unterholz verstiegener Albernheit. Unterbrechungen der Szenen durch diverse Zwischengeräusche (aus der Hölle oder woher auch immer) behaupten Einzelnummern, machen deren Zusammenhang aber nicht plausibler. Als dann bei Leporellos Registerarie eine Frauenriege wie bei einem Schönheitswettbewerb auf dem bühnenbreiten beleuchteten Laufsteg aufmarschiert, den offenbar keiner auf Rutschfestigkeit getestet hat, und gleich zwei Modells ausrutschen, hat wohl der Geist DaPontes und Mozarts mit einem kleinen Fingerzeig rebelliert. Als Masetto dann einmal zu derb auftritt, fallen auch noch zwei Verkleidungselemente ab. Da war die tote Technik wohl werksensibler, als die lebenden Werkverbesserer.

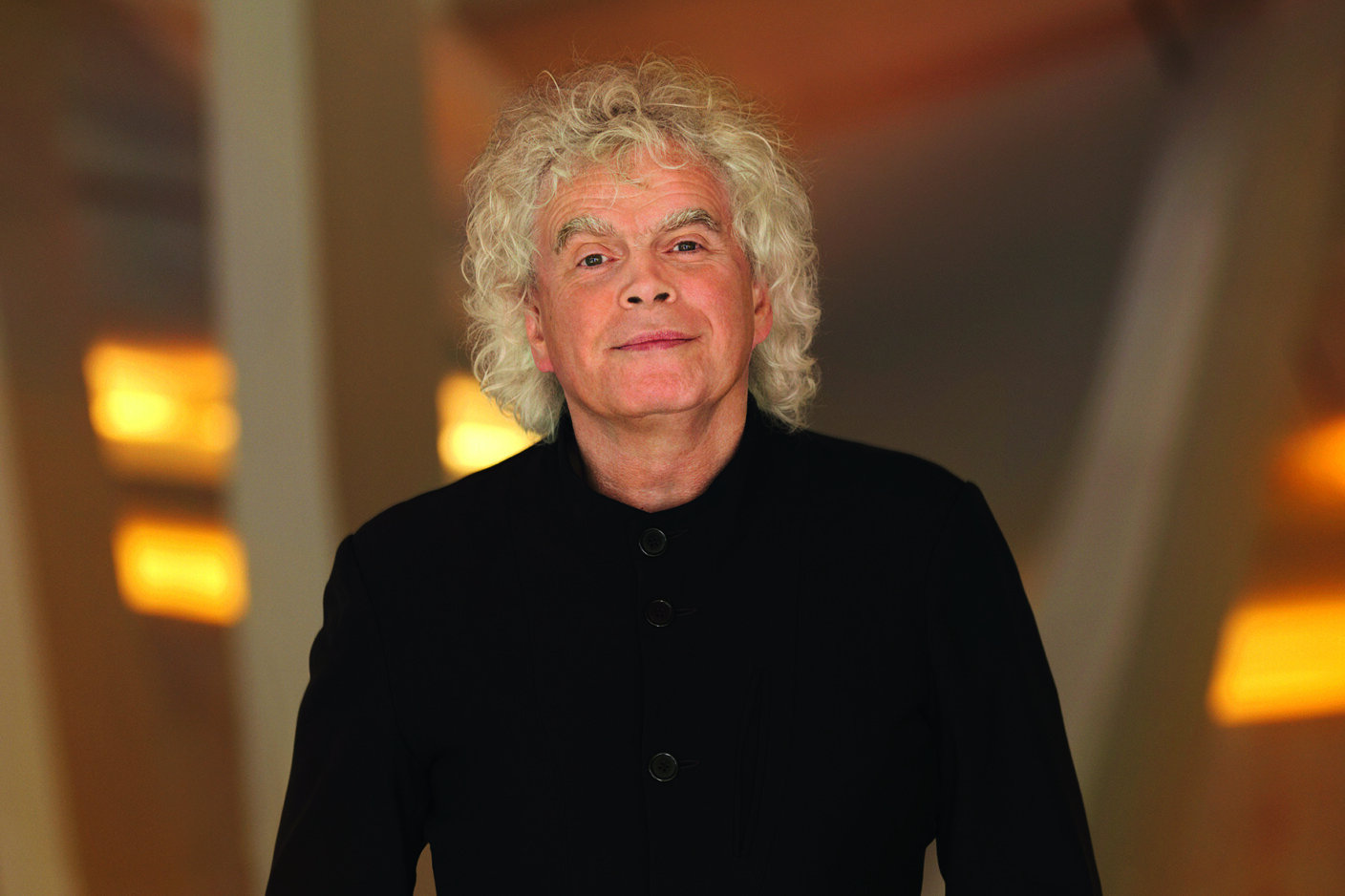

Andrè Schuen ist ein Don Giovanni von stimmlichem Edelformat

Dass auch der zweite ernsthafte Anschlag auf den „Don Giovanni“ als Ganzem letztlich scheitert, ist der Musik zu verdanken. Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sind mit Präzision und auch originell eigenwilligen Tempi bei der Sache, fangen fulminant an, treiben das Lyrische (bei der Canzonetta etwa) auf die Spitze. Sie sind zuverlässige Verbündete der Protagonisten, die zum Teil etwas anderes (deutlich näher an der Vorlage bleibendes) singen, als die spielen. Andrè Schuen ist ein Don Giovanni von stimmlichem Edelformat, der trotz Jogging-Verkleidung das Kraftzentrum bleibt.

An seiner Seite verkörpert Krzysztof Baczyk seinen Leporello mit einem Habitus zwischen Butler und diabolischem Spielmeister überzeugend. Pawel Horodyski ist ein kraftvoller Masetto, dem man getrost eine Mozartzukunft voraussagen kann. Amitai Pati ist noch dabei, den rechten Ottavio-Schmelz zu finden. Der Komtur von Clive Bayley füllt seine doppelte Identität auch stimmlich passgenau aus. Bei den Frauen gewinnt Magdalena Kožená zunehmend die vokale Verve einer gereiften verlassenen Geliebten. Golda Schulz ist als traumatisierte Donna Anna hochpräsent, Madison Nonoa fällt mit ihrer bezaubernden Zartheit als Zerlina etwas aus dem Rahmen dieses Powerteams.

Am Ende gab es viel Beifall für die Interpreten und für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich deutliche und lautstarke Buhs für ein an seiner Ambitioniertheit gescheitertes Regiedebüt.

Festival d’Aix-en-Provence

Mozart: Don Giovanni

Sir Simon Rattle (Leitung), Robert Icke (Regie), Hildegard Bechtler (Bühne), Annemarie Woods (Kostüme), James Farncombe (Licht), Ann Yee (Choreographie), Tal Yarden (Video), Klaus Bertisch (Dramaturgie), André Schuen, Krzysztof Bączyk, Golda Schultz, Magdalena Kožená, Amitai Pati, Clive Bayley, Madison Nonoa, Paweł Horodyski, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfu