Mit bluttriefendem Leiden und tränenreichem Trauern kennt sich Romeo Castellucci aus. Jedenfalls mit dessen Umsetzung auf der Bühne auf Basis von denkbar großen musikalischen Meisterwerken. Als der gern für einen Skandal gute italienische Gesamtkunstwerker in den Hamburger Deichtorhallen anno 2016 die „Matthäus-Passion“ in Szene setzte, kam nichts weniger als eine Bach-Zurichtung heraus. Denn statt behutsamer Anverwandlung wollte Romeo Castellucci den krassen, ja, den schockierenden Bezug zur brutalen Welt da draußen. Menschen mit durch Autounfälle bedingten Behinderungen bevölkerten die Bühne des Ausstellungshauses der Fotografie, auch das reale Blut von Neugeborenen spielte eine durchaus erhebliche Rolle. So gelangt profan plattes Passionsgeschehen auf die Bretter, die eben unbedingt die Welt bedeuten müssen. Das Anfangsbild seiner Bildfindung für Pergolesis barockes „Stabat Mater“, das der Regisseur am Grand Théâtre de Genève erfand, ließ nun befürchten, er wolle diesmal einen ähnlichen Weg gehen. Schließlich ist Europa im Krieg.

Psycho-Zuspitzung mit Scelsi-Klängen

Orchestermusiker in olivgrünen Kampfanzügen betreten also den langgestreckten Laufsteg, den er als sein eigener Bühnenbildner längs in das gotische Kirchenschiff der Kathedrale Saint-Pierre auf dem Hügel der Genfer Altstadt hat bauen lassen. Statt Maschinengewehren tragen sie wiederum in Tarnfarben getauchte Instrumente mit sich. Durchaus passend erklingen dazu, Pergolesi vorgeschaltet, als Exposition die „Quattro pezzi per orchestra“ von Giacinto Scelsi aus dem Jahr 1959 – atmosphärisch verdichtete, blechbläserdominierte Miniaturen, die jeweils auf nur einem Ton basieren und in feinsten Intonationsverschiebungen die Psycho-Zuspitzung einer Musik hat, die auch in Horrorfilmen ihre perfekte Wirkung entfalten könnte. Das Ensemble Contrechamps als luxuriöse Kriegskapelle der Neuen Musik steuert Scelsis wohlkalkuliert die Ohren kitzelnden Fiesheiten mit intensitätsstarkem Feinsinn aus dem Altarraum bei.

Die Passione wird zur Compassione

Der szenische Kommentar zu diesem bewusst welthaltigen Beginn im sakralen Umfeld bleibt indes zurückhaltend – und hoch ästhetisch. Drei per Motor gesteuerte Stelen sind in der Mitte des Laufstegs positioniert. Mal senken Sie sich fast bis aufs Publikum, fahren nach rechts und links, wackeln wie im Wind, kreuzen sich. Spätestens jetzt – die Blechbläserballungen werden schärfer – wird klar, dass dies mehr als spielerisches L’Art pour l’art ist, sondern bedeutungsschwanger Assoziationsräume öffnet – und auf das Kreuz Christi hindeutet. Schließlich geht es im „Stabat Mater“, dessen Text neben anderen Dichtern dem umbrischen Lyriker und Mystiker des Mittelalters Jacopone da Todi zugeschrieben wird und von Komponisten aller Epochen – eine der opulentesten romantischen Versionen stammt von Dvořák – in Töne gesetzt wurde, um die Gottesmutter Maria, die am Fuße des Kreuzes stehend ihren Sohn beweint. Die Verse kreisen um Leiden, Klage und Trost. Sie sind affektreich bildkräftige Pietà. Und wagen immer wieder die Perspektive eines Ichs, das sich dem Weinen der Maria nähern will. Die Passione wird zur Compassione, zum Mitleiden, zum Anteilnehmen am Schicksal Christi.

Romeo Castellucci findet in „Stabat Mater“ zu einer rituellen Strenge zurück

Pergolesis barockes Oratorium von 1736 setzt ein, unsichtbar musiziert von den hinter dem Bühnenaufbau positionierten famosen Musikern des Spezialensembles Il Pomo d’oro. Die Exposition mit Scelsi hat bis zu den geschmeidig gespannten, maximal ausmusizierten Schmerzenstönen der Alten Musik für maximale Konzentration gesorgt, für einen Hörfokus des Lauschens, der gebannte Aufmerksamkeit ermöglicht. Und Romeo Castellucci findet jetzt zu einer rituellen Strenge, wie sie seine besten Arbeiten auszeichnen. Ein junges Mädchen zieht eine blaue Schleppe (Mariens Farbe der Unschuld) hinter sich her und sitzt dann lange an der Rampe, blickt stumm ins Publikum. Trauernde in grau bevölkern die Bühne, deuten auf das Mädchen: Stilisierte Gesten des Barock, wie wir sie aus der christlichen Ikonographie kennen, sorgen meditativ entschleunigt für die Ruhe des theatralischen Zeigens durch Bilder.

Leonardo da Vinci und sein Johannes deuten gen Himmel

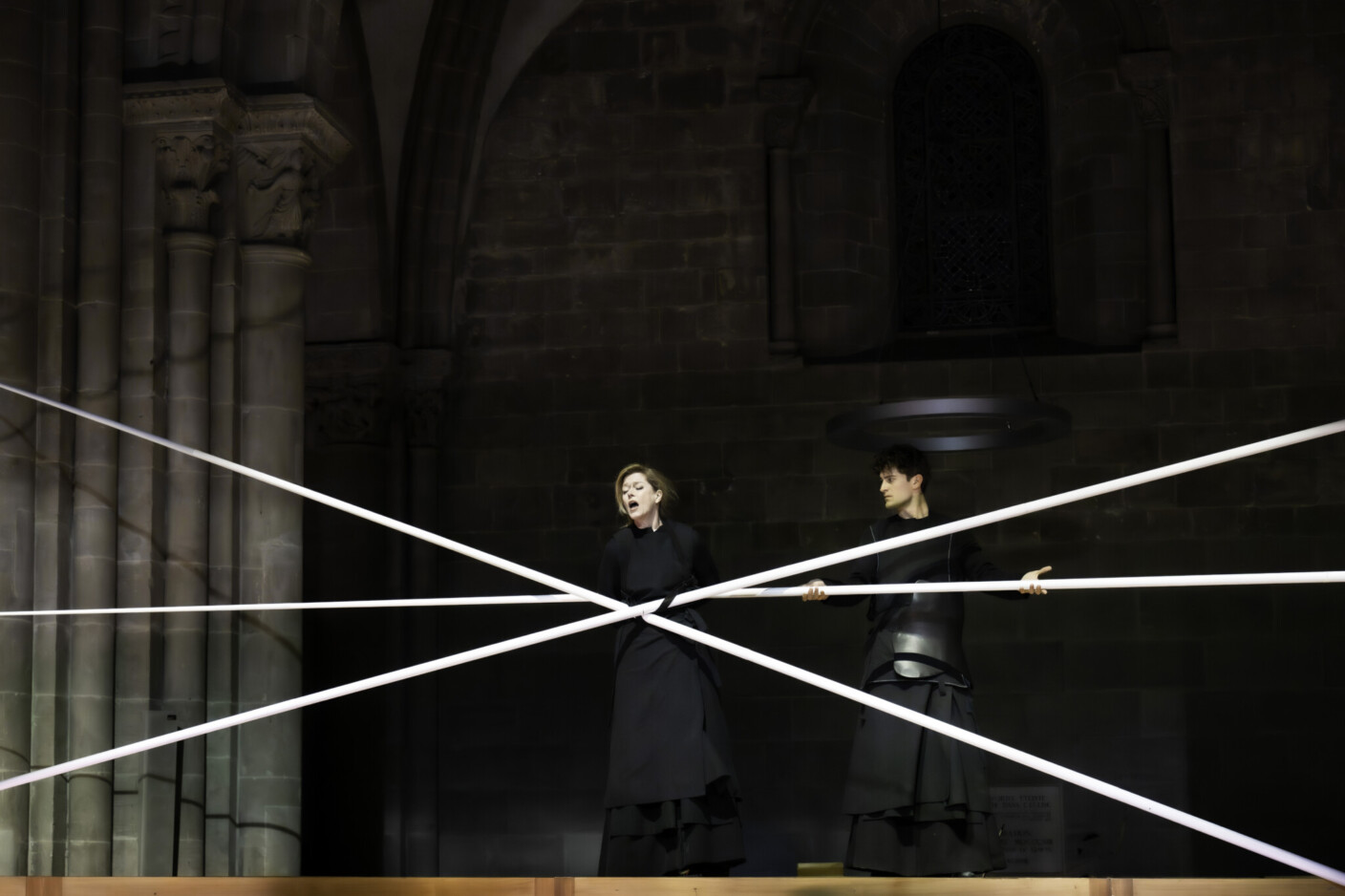

Barbara Hannigan – sie ist nicht Maria, nicht Jesus und kann doch Haltungen von beiden einnehmen – bekommt die langen Stelen wie Kreuzesstäbe zu tragen. Sie zieht ein rotes Band aus der Brust, mit dem sie Jakub Józef Orliński die Hände auf den Rücken bindet. Dann weist sie mit dem Zeigefinger gen Himmel, als wolle sie zur Wiedergängerin von Johannes dem Täufer mutieren, wie ihn Leonardo da Vinci um 1508 sehen wollte und auf Leinwand bannte. Versatzstücke biblischer Szenen scheinen auf – die Geißelung des Gottessohns, die weibliche Trauer am Kreuz, gar die Kreuzigung selbst, segnend ausgebreitete Arme, die Grablegung – doch eine plumpe Identifikation der Sängerdarsteller mit möglichen Rollen aus dem Buch der Bücher wird klug vermieden. Als Barbara Hannigan nach den lateinischen gesungenen Versen „Mach, dass brenne mein Herz in Liebe zu Christus, (meinem) Gott, damit ich ihm gefalle.“ nachgerade auszurasten scheint, packt sie ihr Kollege Jakub Jósef Orliński und schüttelt sie, rufend: „Barbara“. Wir fragen uns: Wo sind die Grenzen eines sakralen Theaters? Wie streng ist die Trennung der autonomen Darsteller vom tief empfundenen Inhalt? Wo beginnt und wo endet die „Wahrheit“ theatralischer Bilder?

Vom Theatralischen ins Seeleninnere

Romeo Castellucci ruft archetypische Konstellationen mit großer Ernsthaftigkeit auf, er bricht sie gleichzeitig und schließt sie mit der Gegenwart der Aufführung kurz. Eines der eindrucksvollsten Bilder ist die kollektive, die multiple Pietà. Die Gruppe der Kinderdarsteller setzt sich nacheinander an die Rampe der Holzbühne und hält Holzfiguren des Gekreuzigten im Schoß. Die Umkehrung des Altersverhältnisses von der Mutter Maria, die ihren toten Sohn beweint, zu Kindern, die historische Kruzifixe in Händen halten, schafft einen unaufdringlichen Gegenwartsbezug, der auch im Schlussbild hergestellt wird, wenn sich – Scelsi kehrt dafür noch einmal mit „Three latin prayers“ zurück – ganz schlicht das Hauptportal von Saint-Pierre in die Abendstimmung der Stadt hinein öffnet. Oberammergau-Kitschgefahr kommt bei alledem nicht einmal momentweise auf, der sakrale Rahmen des Gotteshauses bewirkt dennoch eine maximale Verdichtung des Gezeigten, das uns unmittelbar etwas angeht. Musikalisch ist die Erfüllung nah. Berückend die geschmeidig gezogenen langen Linien von Jakub Józef Orlińskis Countertenor, der bei allem strengen Fokus dennoch immer noch den Nimbus des Opernsängers verströmt. Barbara Hannigans so drahtig intelligenter und einschmeichelnd inniger Ausnahmesopran aber führt das Vokale ganz weg vom Äußerlichen, ja Theatralischen, hinein ins seelisch Entrückte. Welch‘ eine Künstlerin, die für den Abend auch als Musikalische Leiterin verantwortlich zeichnet! Dieser behutsame, ruhige, so gläubige wie diesseitige Musiktheater-Grenzgang braucht so gar keine Schockeffekte, um zu einem enormen Ereignis zu werden.

Grand Théâtre de Genève

Pergolesi: Stabat Mater

Barbara Hannigan (Leitung), Romeo Castellucci (Regie, Bühne, Kostüme & Licht), Christian Longchamp (Dramaturgie), Maxi Menja Lehmann (Künstlerische Mitarbeit), Paola Villani (Mitarbeit Bühne), Clara Rosina Straßer (Mitarbeit Kostüme), Barbara Hannigan, Jakub Jósef Orliński, Ensemble Contrechamps, Ensemble Il Pomo d’Oro, Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève