„Haben Sie eine Ahnung wie man das dirigieren soll? Ich nicht!“, fragte der Dirigent und Mahler-Vertraute Bruno Walter den Komponisten, nachdem er die soeben fertiggestellte Partitur von dem mit „Der Abschied“ betitelten letzten Satz von „Das Lied von der Erde“ studiert hatte. Mahlers Antwort darauf ist nicht überliefert – Walters Reaktion jedoch im Hinblick auf die emotionale Tiefe des Werkes nachvollziehbar.

Obgleich das zwischen Sinfonie und sinfonischen Liederzyklus schwankende Werk in einer denkbar angenehmen Umgebung entstand, legte Mahler mit „Das Lied von der Erde“ seine bis dato persönlichste wie ergreifendste Kompositionen vor. Sein Aberglaube könnte ein Indiz für den Namen des Werkes liefern.

„Ein Jahr des Abschieds“

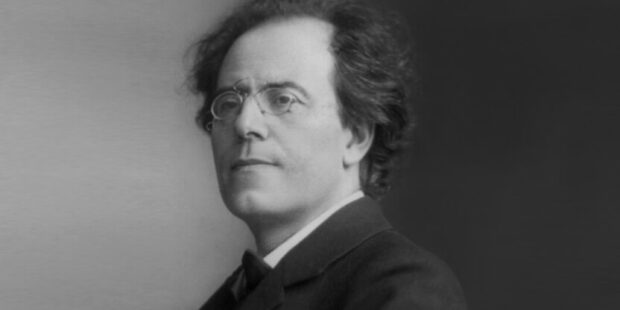

Im idyllisch gelegenen Südtiroler Toblach steht es noch heute – Gustav Mahlers hölzernes Komponierhäuschen. Hier, umgeben von alpenländischer Natur und gänzlich zurückgezogen vom bunten Wiener Musikleben, verbrachte der zu den bedeutendsten Komponisten der Spätromantik gehörende Mahler seine Sommermonate zwischen 1907 und 1910. Doch anders als man es bei einer derartiger Umgebung vermuten würde, ist besonders das Jahr 1907 eine Zeit geprägt von Schicksalsschlägen und beruflichen Bürden.

Besonders hart traf Mahler der Verlust seiner älteren Tochter Maria Anna, die vierjährig an Diphterie starb, gleichzeitig musste er seinen Posten als Direktor der Wiener Hofoper räumen, nachdem ihn eine antisemitisch-geprägte Pressekampagne gegen seine Person zu diesem Schritt regelrecht zwang. Zu allem Überfluss erreichte Mahler zur selben Zeit die Diagnose einer schweren Herzerkrankung, an der er wenig später sterben sollte. „Ein Jahr des Abschieds“ schreibt Mathias Husmann in seinen „Präludien für Publikum“ treffend. Dass diese Begleitumstände sich in der Komposition des „Liedes von der Erde“ niederschlugen, verwundert daher kaum.

„Das Lied von der Erde“ und die Aufgabe der Tonalität

Insgesamt steht „Das Lied von der Erde“ am Beginn von Mahlers letzter Schaffensperiode, die schlussendlich zu der Aufgabe der Tonalität in seiner darauffolgenden neunten Sinfonie führte, sich hier jedoch lediglich erst andeutet. Warum Mahler die Komposition nicht in sein nummeriertes Sinfonieschaffen übernahm, ist bis heute ungeklärt, gleichwohl deutet er aber in erhaltenen Briefen an, dass er aufgrund der Anlage des Werkes mit der Bezeichnung Sinfonie haderte.

In insgesamt sechs Sätzen vertont Mahler, durch seine persönliche Situation inspiriert, sieben Texte aus Hans Bethges Gedichtsammlung „Die chinesische Flöte“, die in ihrer thematischen Gesamtheit das zyklische menschliche Leben sowie das Wissen um irdische Endlichkeit ausdrücken. Wie im wirklichen Leben steuert auch „Das Lied von der Erde“ in seinem letzten Satz auf den unausweichlichen Abschied.

Abergläubischer Mahler

Kein Wunder also, dass der abergläubische Mahler das Werk nicht mit „Sinfonie Nr. 9“ betiteln wollte – schließlich waren es Beethoven und Bruckner die kurz nach, beziehungsweise während der Arbeit an ihrer jeweils neunten Sinfonie verstarben.

Als hätte er es vorausgesehen, sollte seine anschließend komponierte neunte Sinfonie sein letztes Werk der Gattung bleiben – die zehnte Sinfonie blieb unvollendet.

Die wichtigsten Fakten zu Gustav Mahler „Das Lied von der Erde“:

Orchesterbesetzung:

Alt- (oder Bariton-) und Tenorsolo, 3 Flöten, Piccoloflöte, 3 Oboen, Englischhorn, 3 Klarinetten in B, Klarinette in Es, Bassklarinette, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Pauke, Schlagwerk, 2 Harfen und Streicher.

Aufführungsdauer:

ca. 60 Minuten

Die Uraufführung fand posthum am 20. November 1911 in der Münchner Tonhalle statt. Bruno Walter leitete das Konzert.

Anzeige

Referenzeinspielung

Mahler: Das Lied von der Erde

James King, Dietrich Fischer-Dieskau, Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein (Leitung).

Decca

Leonard Bernstein und die Wiener Philharmoniker präsentieren sich in dieser Einspielung als herausragende Interpreten von Mahlers hochsensiblem „Lied von der Erde“. Besonders ist die Gesangleistung Dietrich Fischer-Dieskaus hervorzuheben, der die, dem Lebenszyklus gewidmeten Gedichtvertonungen hingebungsvoll darbietet, ohne dem präzisen, im letzten Satz fast tragisch anmutenden Orchesterklang den Rang abzulaufen.

Jetzt bei Amazon kaufen

Jetzt bei jpc kaufen

Hier geht es zu den aktuellen concerti-Termintipps zu Mahlers „Das Lied von der Erde“