Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch der engagiertesten Oboisten. Als Albrecht Mayer eines Tages die alte Leier satt hatte, dass es kaum Repertoire für sein Instrument gäbe, begab er sich auf die Suche. Über 100 Oboenkonzerte hat der Berliner seither in Archiven aufgespürt – und alle Nörgler eines Besseren belehrt.

Herr Mayer, sind Sie zum Interview mit dem Fahrrad gekommen?

Das wäre ich sehr gerne, aber seit elf Monaten habe ich eine kleine Tochter, wodurch mein Zeitplan manchmal etwas auf den Kopf gestellt wird.

Dann haben Sie vermutlich auch kaum noch Zeit für Ihre Fahrradsammlung?

Das stimmt, ja. Mein Lieblingsfahrrad ist ein altes Colnago von der Tour de France. Es macht Spaß, damit durch die Stadt zu pesen, ist aber auch nicht ungefährlich.

Sie radeln also auch zu Philharmoniker-Konzerten?

Nicht immer – und auch nicht bei Regen. Zudem wurde mir leider ein Rennrad, mit dem ich viel gefahren bin, in der Philharmonie geklaut. Sicherlich war das keiner der Kollegen, aber es gehen in dem Gebäude eben sehr viele Leute ein und aus. Wir haben zwar Pförtner, Wachschutz und Frauen, die ehrenamtlich bei uns Dienst machen, doch all das kann nicht verhindern, dass mal ein Langfinger hineinkommt. Je dreister man ist, desto weniger wird man kontrolliert, das ist überall im Leben so. Journalisten, die auf jede Oscar-Verleihung kommen und die Prominenten behelligen, oder jemand wie Hape Kerkeling, in seiner Anfangszeit …

… als er sich als Kellner auf dem CDU-Parteitag ausgab oder als Königin Beatrix …

… genau. Ich bin ein großer Fan von ihm. Wichtig ist, dass man diese Dreistigkeit auch paaren muss mit Charme, sonst geht es nach hinten los. Chuzpe allein reicht nicht aus.

Dreistigkeit und Chuzpe: Braucht es die für solch eine Karriere wie die Ihrige?

Sicherlich. Man muss nicht nur gewisse spielerische, musikalische Fähigkeiten mitbringen, man muss auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und auf den Zug aufspringen. Und dieser Zug fährt, in den allermeisten Fällen, nur ein einziges Mal vorbei. Wenn man nicht aufspringt, sondern dem Zug hinterherschaut und denkt „Beim nächsten Mal springe ich bestimmt auf“, dann kommt er nicht mehr.

Sie haben eben diesen Moment abgepasst und zählen heute zu den erfolgreichsten Musikern auf Ihrem Instrument. Da könnten Sie doch eigentlich auch Autos statt Fahrräder sammeln?

Ich hatte mal zwei Autos, auch ein sehr schönes, schnelles. Das habe ich aber komplett zu Schrott gefahren, nur der Motor blieb übrig. Das war für mich ein Aufwachen, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich diesen Unfall überlebt habe. Mit Ausnahme von Oldtimern ist diese Faszination seither für mich vorbei: Autos sind für mich kein Statussymbol mehr – ich habe jetzt einen sicheren Wagen für meine Familie.

Seit mittlerweile 13 Jahren sind Sie sehr viel solistisch unterwegs. Ist die Oboe in dieser Zeit populärer geworden?

Ich bekomme das eins zu eins nach meinen Konzerten mit. Zum CD-Signieren kommen da viele Eltern mit ihren Kindern, die mir erzählen, sie hätten mich damals gehört und daraufhin Unterricht genommen. Es sind vor allem Mädchen, die unglaublich Lust hatten, Oboe zu spielen – im Prinzip ist das der Lang Lang-Effekt …

… dessen Popularität in China eine Klavier-Welle auslöste.

Ja, Lang Lang hat mir mal von einer Umfrage erzählt, die ergab, dass wegen ihm 250 000 kleine Chinesen Klavier gelernt haben. Ich denke, diesen Effekt gibt es ebenso bei mir – wenn auch auf einer ganz anderen Skala.

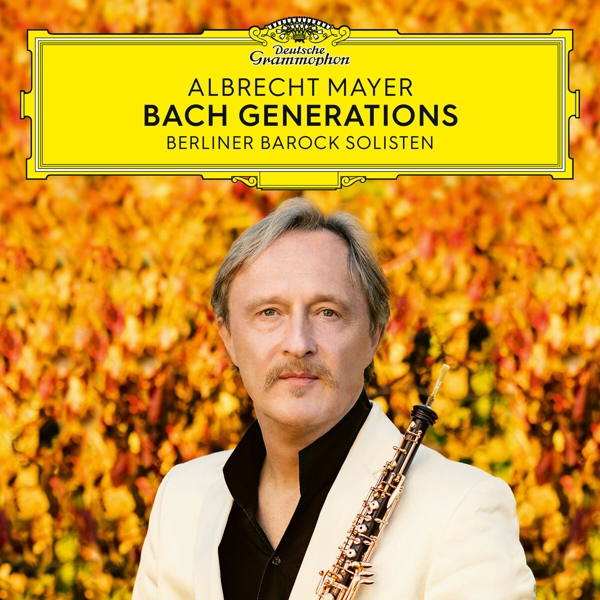

Wer in Ihre Diskographie blickt, stellt fest, dass Sie anfangs vor allem Arrangements und Transkriptionen aufgenommen haben …

… ja, am Anfang musste ich mir einen Stellenwert erobern. Als 2003 meine erste CD bei der Deutschen Grammophon, „Lieder ohne Worte“, verkaufsmäßig so gut einschlug, hat das viele sehr überrascht, ja schockiert: Damals war die Oboe in dem Verkaufssegment noch vollkommen unbekannt.

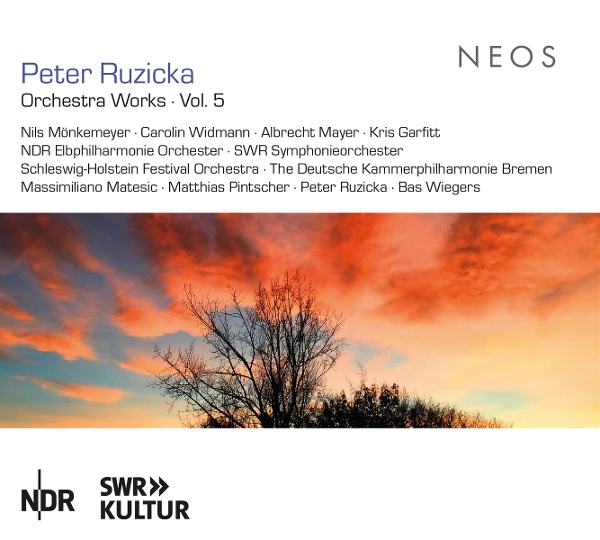

Was sich inzwischen geändert hat. Heute spielen Sie viele Originalwerke: So finden sich auf Ihrem Album „Lost and Found“ etwa Ersteinspielungen von Franz Anton Hoffmeister und Jan Antonín Koželuh. Wie sind Sie auf diese Konzerte gestoßen?

Ich habe fast zwei Jahre recherchiert und dabei 130 Oboenkonzerte gefunden, die mir unbekannt waren – und 103 von diesen waren noch nie verlegt worden.

Eine eindrucksvolle Zahl.

Vor allem wenn man bedenkt, dass ich das nur bei einer Recherche gefunden habe – wahrscheinlich könnte man viel, viel mehr finden. Insofern stimmt es nicht, was alle Musikwissenschaftler gebetsmühlenartig immer wiederholt und die Journalisten abgeschrieben haben: „Es gibt kein Originalrepertoire für die Oboe“ – wie oft habe ich mir das anhören müssen! Oder dass die Oboe im Barock wichtig gewesen sei, jedoch in der Romantik nicht: Es gibt zahlreiche romantische Oboenkonzerte – wenn auch nicht von den großen Meistern, die wir so kennen.

Was die Frage nach der Gerechtigkeit aufwirft: Stoßen Sie häufig auf unbekannte Werke, die eine viel größere Popularität verdient hätten?

Das gibt es tatsächlich sehr oft. Die sinfonischen Werke von Hindemith finde ich etwa total unterschätzt. Oder mir fällt der Komponist Rudi Stephan ein, der ein ganz fantastisches Orchesterstück geschrieben hat. Auch aus der Romantik gibt es sehr viele gute Werke, die fast nie gespielt werden. Allerdings erlebe ich als Teilzeit-Orchestermusiker den umgekehrten Fall mindestens genauso häufig.

Sie meinen, dass Stücke überbewertet werden?

Ja! Schumann etwa liebe ich über alles, aber nicht für seine Sinfonien. Oder Rachmaninow: Seine Klavierkonzerte sind toll, doch wenn ich das ein oder andere Orchesterstück von ihm spielen muss, fügt es mir physische Schmerzen zu. Ein anderes Beispiel ist die Symphonie fantastique, bei der ich mich immer frage: Wer hat die eigentlich geschrieben? Wenn es wirklich Berlioz war, ja warum hat er dann nicht mehr in dieser Qualität komponiert? Die anderen Orchesterstücke von ihm, die ich spielen musste, sind so grauenhaft gegenüber diesem Geniestreich – sein Te Deum oder das Requiem finde ich im Vergleich zur Symphonie fantastique geradezu schülerhaft.

Alles andere als schülerhaft war der Eindruck, den Ihr Spiel 2009 bei einem älteren Herren hinterließ: „Es war bewegend, wie aus einem Stück Holz ein ganzer Kosmos von Musik entströmt: das Abgründige und das Heitere, das Verspielte und das Ernste.“ Sie stammen von Joseph Ratzinger.

Oh, das ist ja schön. Ich habe insgesamt vier Mal bei ihm gespielt, zuletzt in seinen Privatgemächern, als er schon Papa Emeritus war. Er dachte ja, weil er Emeritus ist, komme keiner mehr zu ihm, aber ich habe gesagt: Ich komme sehr gerne. Er saß ganz nah vor mir und hinter ihm seine Nonnen, die ihm den Haushalt führen. Das war ein bewegender Moment.

Hat der deutsche Papst bestimmte Musikvorlieben?

Ja, er wollte von mir immer Mozart und Bach hören, die liebte er am meisten. Ich habe ihm aber auch andere Sachen „dazugeschmuggelt“ und zum Beispiel Bartók gespielt.

Die nächste „Papstwahl“ findet ja nun in Berlin statt …

… in Berlin? Ach, Sie meinen die Wahl des neuen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker.

Haben Sie schon einen Favoriten?

Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt drei Dirigenten – einen arrivierten und zwei sehr junge –, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Mit einigen anderen wäre es für mich noch in Ordnung – und dann gibt es ein paar wenige, mit denen würde es mir sehr schwer fallen.

Wie läuft diese Wahl ab?

Jeder Musiker kann zunächst drei Kandidaten vorschlagen. Danach gibt es eine Kumulation, bei der alle Kandidaten unterhalb von 30 Prozent rausfallen, anschließend wird in großer Runde darüber gesprochen, und dann gibt es die Abstimmung, bei der jeder Musiker eine Stimme hat. Soweit das Prozedere. Als kleines Bonmot kann ich aber sagen: Claudio Abbado stand damals nicht auf der Akkumulations-Liste und ist es dann trotzdem geworden. Sein Name tauchte erst kurz vor Schluss auf, man erinnerte sich an wunderschöne Konzerte mit ihm und nach fünf, sechs Stunden Gespräch war er es dann. So ist das mit der Papstwahl.