Man hat schon übergroße Nasen tanzen sehen, wenn Dmitri Schostakowitschs musikalischer Jugendstreich „Die Nase“ auf die Bühne kommt. Was gar nicht so selten der Fall ist. Barrie Koskys Version an der Komischen Oper ist ebenso in Erinnerung geblieben wie die Hamburger Inszenierung von Karin Beier, in der Bo Skovhus seiner ausgebüchsten Nase hinterherlaufen und erleben musste, dass die eine Karriere als Staatsrat machte. Was schon für eine Gesellschaft der unbegrenzten Möglichkeiten ganz eigener Art spricht. 1930 wurde dieses auf Gogols Novelle als Librettovorlage beruhende, auch musikalisch immer noch rebellisch wirkende Werk uraufgeführt. Heute staunt man, was in Stalins Reich zu dieser Zeit noch möglich war. Wie schlimm es auch für die Kunst alsbald wurde, bekam Schostakowitsch 1936 zu spüren. Da traf ihn das berühmt berüchtigte Verdikt „Chaos statt Musik“, das der rote Zar persönlich seiner „Lady Macbeth von Mzensk“ entgegen schleuderte, sodass er um sein Leben fürchten musste. Aber auch Stalin hatte so eine Art Gottbegnadeten-Liste in seinem Schreibtisch.

Dass man die Musik des damals noch jungen Schostakowitsch auch anders, also quasi prophetisch interpretieren kann und nicht nur als ein Feuerwerk des Grotesken, das der Komponist wohl vor allem mit dem Blick auf die zaristische Vergangenheit seiner Heimat im Sinne hatte, ist eine der Überraschungen dieses Eröffnungsabends an der Bayerischen Staatsoper in München.

Serge Dorny: mit Konsequenz von Lyon nach München

Es ist die erste Premiere unter dem neuen Intendanten Serge Dorny, der jetzt die Nachfolge von Nikolaus Bachler angetreten hat. Nachdem Dorny mit Vehemenz die Oper in Lyon zum interessantesten Opernhaus in Frankreich gemacht hatte, gehörte er auch in Deutschland seit geraumer Zeit zur Riege der Kandidaten für freiwerdende Intendantenposten. Heute dürfte er kaum dem geplatzten ersten Versuch an der Semperoper in Dresden nachtrauern, denn München ist auch unter Bachler alles in allem das erste Haus des Opernstandorts Deutschland geblieben. Hier hat eine Melange aus künstlerischer Ambition und Prachtentfaltung noch die meisten Chancen, vom Publikum akzeptiert und honoriert zu werden.

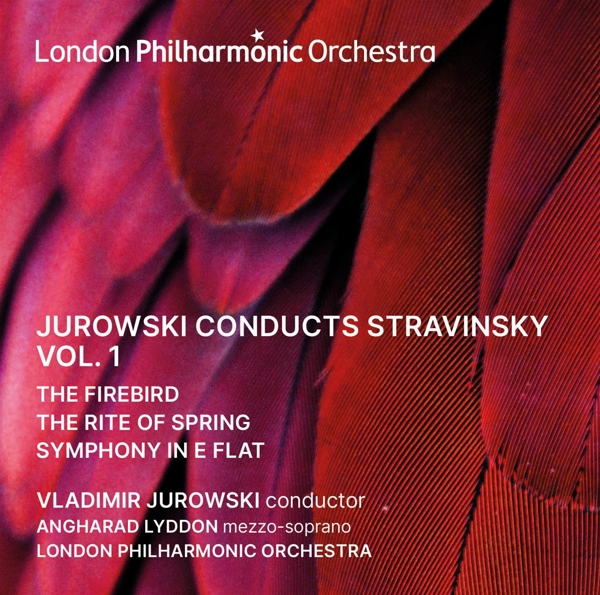

Wunsch-GMD Vladimir Jurowski

Dass Dorny mit seinem Wunsch-GMD, dem in Moskau geborenen Vladimir Jurowski beginnt, ist für die Münchner fast schon ein personelles Déjà-vu, denn der folgt seinem Landsmann Kirill Petrenko nach. Und der wurde vom Publikum geliebt und durchweg mit Ovationen bedacht. Im Programmbuch-Interview spricht Jurowski davon, dass „Die Nase“ ein Meisterstück des Musiktheaters aus der vielleicht experimentierfreudigsten Epoche der europäischen Musik überhaupt ist, und davon, dass diese Musik erfordert, sehr behutsam zum Klingen gebracht zu werden. Genau diese Haltung meint man bei ihm und dem Bayerischen Staatsorchester zu hören. Damit leuchten in Schostakowitschs Komposition nicht nur gelegentlich die Rhythmen auf, die auf seine „Lady Macbeth“ vorausweisen. Es wird eine persönliche Ebene imaginiert, die mit dem, was ihm an Gefährdung im eigenen Land noch bevorstand, korrespondiert.

Eindrucksvoll zeichnet Kirill Serebrennikov die niederschmetternde, bedrückende gesellschaftliche Atmosphäre.

Genau da setzt auch die Inszenierung von Kirill Serebrennikov an. Wobei deren starke Seite vor allem in dieser niederschmetternden, bedrückenden gesellschaftlichen Atmosphäre besteht, die die Bühne und die Massen an Personal heraufbeschwören. Wie ein normaler einnasiger Alltagsmensch bzw. Politiker von heute sieht da nur die entlaufene Nase als Staatsrat aus. Und der legitime Nasenbesitzer Kovaljov. Der aber nur im Zustand ohne Nase, was für ihn bedeutet, dass er zeitweise auch dem Anzug entkommt, der ihn sonst zu einem fettleibigen, uniformierten, gerne prügelnden Polizisten macht.

Gesichter mit vielen Nasen sind einfach eine Verunstaltung.

Der atmosphärische Teil der Inszenierung ist eindrucksvoll. Der, bei dem die Vielnasigkeit der Menschen durch entstellende Masken verdeutlich wird, funktioniert aber nicht wirklich. Aus dem Parkett betrachtet sind Gesichter mit vielen Nasen einfach eine Verunstaltung, die nur alle in ihrer Hässlichkeit vereint. Man versteht, was mit dem Bild gemeint ist, dass viele Nasen im Gesicht eine hohe Stellung bedeuten sollen und keine Nase quasi das untere Ende in der Hierarchie der Gesellschaft markiert. Weswegen jeder, der – warum auch immer – im Käfig der Polizeistation landet, um seine Nase fürchten muss. Das klingt schlüssiger, als es auf die Distanz auf der Bühne wirkt. Da stand vor allem Väterlichen Frost Pate. Eiszapfen, rieselnder Schnee von oben, zusammengeschobene Berge davon auf dem Boden.

Wenn sich die Angler ein Loch ins Newaeis hacken, dann fördern sie Leichenteile zu Tage. Was an die vielen Opfer erinnert, die die Errichtung von Sankt Petersburg einst forderte; aber auch an die schlimmste Zeit in der Geschichte der Stadt, als Leningrad der deutschen Belagerung standhielt und Schostakowitsch ihre Bewohner mit seiner gleichnamigen Sinfonie im Durchhaltewillen bestärkte.

Mit großem Gerät gegen den Schnee. Mit Gewalt gegen demonstrierende Massen.

Neben dieser historischen Assoziation gelingt es Serebrennikov, den spektakulären Auftritt der Schlagzeuger so auf der Bühne zu integrieren, dass der mit Scheinwerferbatterien oben drüber und dem langsamen Vorrücken auf die Rampe zu, wie ein martialisches Räummanöver wirkt. Mit großem Gerät gegen den Schnee. Mit Gewalt gegen demonstrierende Massen. Auch wenn man in der Aufeinanderfolge der kleineren oder größeren Tableaus im Laufe der 16 Szenen leicht den Überblick verlieren kann, prägt sich der Schluss ein. Da hat Kovaljov seine Nase wieder und kommt betrunken von einer Neujahrsfeier heim. Auf den Stufen vor einem tristen Plattenbau bricht er in Tränen aus, während sich im zweiten Stock gerade ein junger Mann von allen unbemerkt erhängt. Auch das Mädchen mit dem roten Luftballon (das an Banskys berühmt gewordenes Schredderbild erinnert) vermag die Hoffnung auf eine Welt mit einer Nase für jeden nicht zu retten. Wenn das Licht erlischt, dann hört man wie der Luftballon zerplatzt. Und muss erstmal durchatmen.

Herausragende Sänger auf dem überlangen Besetzungszettel

Das machen dann auch die Protagonisten, die sich zum Schlussapplaus (mit teilweise demonstrativer Erleichterung) ihrer vielnasigen Masken entledigen. Vom überlangen Besetzungszettel muss da natürlich zuerst der fabelhafte Boris Pinkhasovich genannt werden, den man ja auch schon mal in seiner nasenlosen Zeit ziemlich pur zu Gesicht bekommen hatte. Zum Ensemble gehören aber auch Sergei Leiferkus als Ivan, Laura Aikin als ehrwürdige Praskovja Osipovna, die wunderbare Doris Soffel als Alte Dame und viele andere, denen die Maskierung die Chance auf individuelles Profil ein Stück weitgehend verwehrt. Vielleicht entfaltet da die für den November angekündigte Bereitstellung der Inszenierung als kostenloses Video-on-Demand bei STAATSOPER.TV ihren ganz eigenständigen Wert.

Als sich das Team, das Serebrennikov vor Ort zur Seite stand, dem Schlussapplaus stellte, trugen sie alle T-Shirts mit seinem Porträt. Er selbst konnte sich nur auf einem Video verbeugen. Vorerst ist das so, denn der Zug, der ihn in den Westen reisen lassen könnte, steckt im russischen Schnee und Eis fest. Vorerst jedenfalls.

Bayerische Staatsoper

Schostakowitsch: Die Nase

Vladimir Jurowski (Leitung), Kirill Serebrennikov (Regie, Bühne & Kostüme), Tatjana Dolmatowskaja (Kostümbild), Evgeny Kulagin (Co-Regie), Michael Bauer (Licht), Stellario Fagone (Chor), Boris Pinkhasovich, Sergej Leiferkus, Laura Aikin, Andrey Popov, Sergey Skorokhodov, Anton Rositskiy, Sean Michael Plumb, Gennady Bezzubenkov, Bayerischer Staatsopernchor, Bayerisches Staatsorchester