Nach den strengen Regeln der Kunst (und zumal der öffentlichen Kunstförderung) ist es ein Skandal. Die deutschen Stadttheater und sogar manche Staatstheater spielen nicht nur Monteverdi und Mozart, nicht nur Verdi und Wagner – sie setzen immer häufiger auch Musicals auf ihre Spielpläne. Doch Musicals sind die Domäne der Privattheater, stehen diese nun am New Yorker Broadway, im Londoner West End, in Bochum oder am Hamburger Hafen, wo „Der König der Löwen“ bereits seit 2001 das Stage Theater füllt und seitdem unglaubliche 15 Millionen Menschen angezogen hat.

Musical-Boom in Deutschland startete auf kommerziellen Bühnen

Mit Musicals lässt sich gutes Geld verdienen, sie erwirtschaften Überschüsse, da sie – im Besonderen die mitunter über Jahre ensuite gespielten Cashcows von Andrew Lloyd Webber – eine enorme Breitenwirkung erzielen und Menschen ins Theater locken, die eher Berührungsängste vor großer Oper haben. Musicals lösen also jene Losung ein, die sich Intendanten gern auf die Fahnen schreiben, wenn sie das Lasso in Richtung neuer Zielgruppen auswerfen und die Gattung mit Open-Air-Events zum Volksfest-Spektakel verwandeln: „Oper für alle“. Doch seien wir ehrlich: Stockhausen ist nicht für alle, nicht einmal Puccini mit seinen aufs Sentiment zielenden Stoffen und Harmonien ist eine Kunstform für alle. Der eigentliche Skandal, ein Problem jedenfalls, ist die krasse Marktverzerrung: Warum sollte eine Musicalproduktion mit Steuergeldern am Stadttheater subventioniert werden, wenn die eigens gebaute Musicalbühne in derselben Stadt privat finanziert dasselbe Stück professioneller, spezialisierter, opulenter, technisch ausgefeilter und schlichtweg besser produzieren kann – und damit dann auch noch Gewinne macht?

Der deutsche Musical-Boom der 1980er und 90er Jahre jedenfalls startete zu Recht an den kommerziellen Bühnen. „Cats“, 1983 am Hamburger Operettenhaus herausgekommen, markiert den Aufstieg einer massenwirksamen Gattung der leichten Muse. Kennzeichen der Produktionen ist deren Wiedererkennbarkeit als künstlerische Klone der meist direkt vom Broadway übernommenen Originalinszenierungen. Die Aufführungsrechte sind oft so strikt, dass quasi eine historische Aufführungspraxis in szenischen Belangen verlangt wird. Gesten, Kostüme und Sprechtexte dürfen nicht verändert werden. Der Auftrag subventionierter Theater aber liegt neben dem vielfältigen Angebot einer künstlerischen Grundversorgung, die möglichst viele Menschen erreicht, auch in der Pflicht zur Innovation. Statt also allein auf volle Häuser zu schielen und etablierte Erfolgsstücke nachzuspielen (und damit das ökonomische Modell der Privattheater nachzuahmen), müssen die Stadttheater, die auf Musicals setzen, ihre darin eingesetzten Steuergelder als kreatives Risikokapital verstehen, also Subventionen dafür einsetzen, dass gute neue Stücke entstehen, die sowohl leicht zugänglich sind als auch inhaltlich eine gesellschaftliche Relevanz entfalten.

Alles andere als seichte Unterhaltung

Wenn die künstlerischen Mittel dazu auch mal deftig und krachledern komisch ausfallen und die Travestie Einzug auf die hehren Bretter hält, dann kann das Musical an die besten frühen Phasen des Musiktheaters anknüpfen, als im Barock einst Männer mit Frauenstimmen sangen und für Entzücken bei allen Geschlechtern sorgten. Warum also dürfen nicht Männer in Frauenkleidern die Bühnen rocken wie in „La Cage aux Folles“? Skandale als Chance? Vielleicht wird ja die Uraufführung des Musicals „Grand Finale“ am Theater Basel ein veritabler Hit: Philipp Stölzl, der in Bregenz „Der Freischütz“ (fast) in ein Musical verwandelte, könnte genau dies bewirken. Auch die Liebesgeschichte einer jungen Amerikanerin mit einem charmanten Italiener im Florenz der 1950er Jahre, die Adam Guettel in „Das Licht auf der Piazza“ mit schwelgerischen Melodien neoromantisch ausstattet, ist mit ihrer Botschaft der Selbstbestimmung am Theater im Revier Gelsenkirchen alles andere als seichte Unterhaltung. Und der jetzt in Colmar, Mulhouse und Straßburg zu erlebende Off-Broadway-Erfolg „Der Romanticker“ von Tom Jones und Harvey Schmidt variiert gar Themen aus „Romeo und Julia“ und „Così fan tutte“ im Sinne einer modernen Schule der Liebenden.

Sa., 31. Januar 2026 19:30 Uhr

Musiktheater

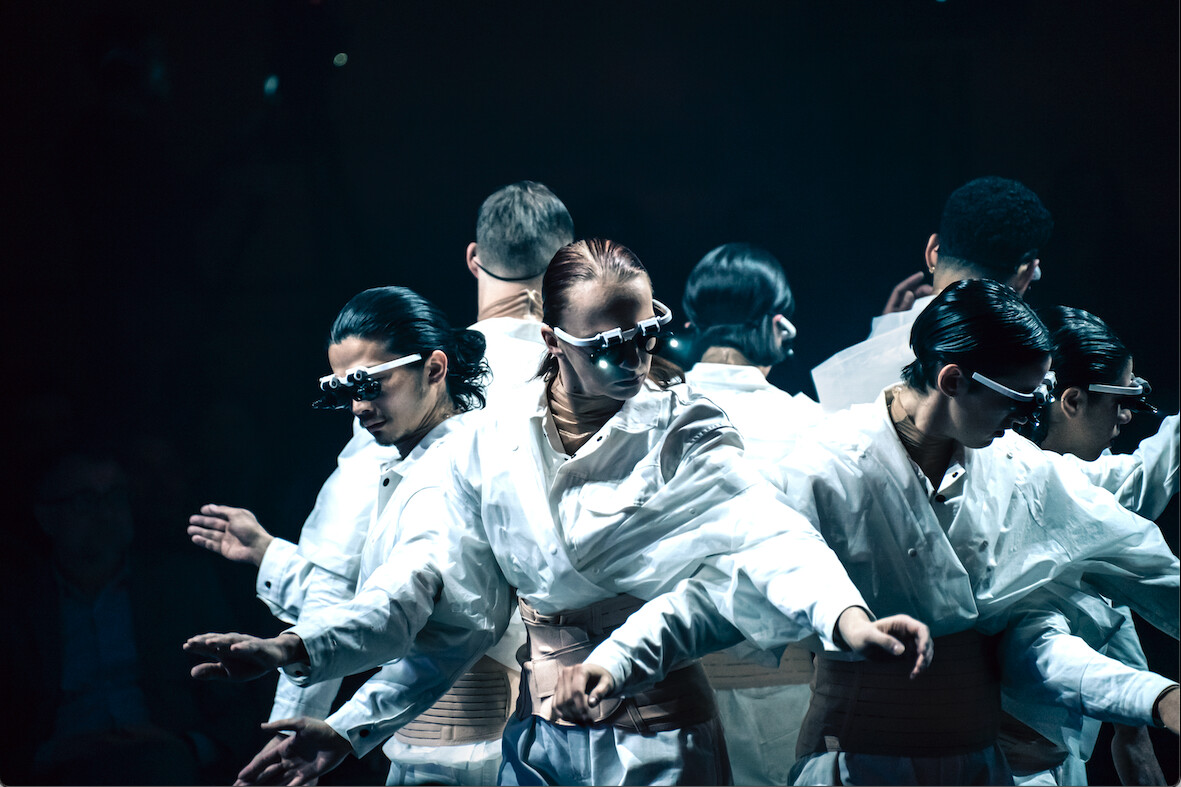

Israel: Grand Finale

Stefan Kurt (Giulio Huttner), Camillo Guthmann (Philippe Durant), Pasquale Aleardi (Deniz Bünyamin & Ronald Bigs), Klaus Brömmelmeier (Der Bürgermeister & Gerichtsvollzieher), Yasmin Yüksel (Luna), Elissa Huber (Eliza Castafiore), Carina Braunschmidt (Die Intendantin), Thomas Wise (Leitung), Philipp Stölzl (Regie)

Do., 12. Februar 2026 19:30 Uhr

Musiktheater

Guettel: Das Licht auf der Piazza

Mateo Peñaloza Cecconi/Askan Geisler (Leitung), Carsten Kirchmeier (Regie)

Sa., 14. Februar 2026 19:00 Uhr

Musiktheater

Guettel: Das Licht auf der Piazza

Mateo Peñaloza Cecconi/Askan Geisler (Leitung), Carsten Kirchmeier (Regie)

So., 15. Februar 2026 16:00 Uhr

Musiktheater

Guettel: Das Licht auf der Piazza

Mateo Peñaloza Cecconi/Askan Geisler (Leitung), Carsten Kirchmeier (Regie)

So., 22. Februar 2026 16:00 Uhr

Musiktheater

Israel: Grand Finale

Stefan Kurt (Giulio Huttner), Camillo Guthmann (Philippe Durant), Pasquale Aleardi (Deniz Bünyamin & Ronald Bigs), Klaus Brömmelmeier (Der Bürgermeister & Gerichtsvollzieher), Yasmin Yüksel (Luna), Elissa Huber (Eliza Castafiore), Carina Braunschmidt (Die Intendantin), Thomas Wise (Leitung), Philipp Stölzl (Regie)