Der Welt weisestes Weib ist hier mal nicht gemeint, wenn von einer Königin namens Brunhilda die Rede, respektive das Singen ist. Nicht Wagners und nicht Wotans Wunschmaid also darf hier verbotene Liebeswonnen genießen und muss bittere Intrigen überstehen, sondern eine gleichnamige Dame aus dem Merowinger-Reich, das im 6. Jahrhundert von einem blutrünstigen Bruderkrieg erschüttert wurde. Als Kunstschaffende sich im 19. Jahrhundert mit Vorliebe bei den Rittermärchen, Sagen und Historien des Mittelalters bedienten, um sie im Lichte der Romantik neu zu lesen, fanden die Deutschen die Grausamkeiten zwischen den rivalisierenden Königinnen der Merowinger denn doch zu abstoßend, um sich auf die aus ihrer Geschichte hervorgegangene Bildung europäischer Nationen zu berufen. Die späteren französischen Könige waren da weniger zimperlich, reihten sich also früh in die Traditionslinie der ersten fränkischen Dynastie ein, schließlich lagen deren Residenzen ja im Gebiet späterer französischer Städte wie Orléans, Reims oder Paris.

Komponieren im Kollektiv

So war es eben auch kein Richard Wagner, sondern eine Trias französischer Komponisten, die das Schicksal der beiden maximal machtbewussten Frauen Frédégonde und Brunhilda auf die Opernbühne hievten: Ernest Guiraud, Camille Saint-Saëns und Paul Dukas gingen für die „Frédégonde“ gemeinsam zu Werke und vertonten das Libretto von Louis Gallet, der auch für Opern von Bizet, Gounod und Massenet die Textbücher besteuerte. Ein ungewöhnlicher dreieiniger Schaffensprozess, der freilich einfach zu erklären ist: Guiraud, der für die Vervollständigung von Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“ und das Verfertigen der Rezitative von Bizets „Carmen“ als Mann aus der zweiten Reihe in die Operngeschichte einging, er starb, nachdem er die ersten drei Akte der „Frédégonde“ geschrieben hatte. Deren noch ausstehende Orchestrierung übernahm sein Schüler Dukas, die Komposition der beiden Schlussakte sein Freund Saint-Saëns. Am 18. Dezember 1895 fand die Pariser Uraufführung statt. Die Aufführungsgeschichte hernach ist dünn, die späte Deutsche Erstaufführung fand nun an der Oper Dortmund statt.

Deutsch-französisches Kontexthören

Wer sich beim neugierigen Hören und dem damit einhergehenden Schließen einer Bildungslücke dabei ertappt, Querverbindungen zu den Meistern jener Zeit zu entdecken, der tut etwas, was Dortmunds Opernintendant Heribert Germeshausen sehr wohl im Sinne hat. Denn „Frédégonde“ ist viel mehr als eine anregende Ausgrabung. Sie ist Teil eines dramaturgisch ambitionierten Kontext-Netzes, das Germeshausen über die Neuinszenierung von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ ausspannt, die kein geringerer als Peter Konwitschny ab Mai 2022 beginnend mit der Premiere von „Die Walküre“ szenisch verantwortet. Die nationalen Opernsprachen des 19. Jahrhunderts, die Sujets und Zugriffe werden dann in ihren Verwandtschaftsbeziehungen wie in ihrer Kontrastdynamik erfahrbar. So wird Wagner „in den Kontext mit seinen Vorläufern, Weggefährten, Antipoden und Nachfolgern“ gestellt, wie der Intendant im Vorwort zu seinem bis 2025 jährlich im Mai stattfindenden Festival proklamiert.

Wagner, französisch sublimiert

Wer „Frédégonde“ bis zur Pause hört, mithin die ersten drei Akte, wundert sich freilich, wie wenig — mit heutigen Ohren wahrgenommen — der Wagnérisme bei Guiraud explizit wirksam wurde. 1876 soll sich der Franzose bei der Bayreuther „Ring“-Uraufführung gelangweilt haben. Dennoch knüpft er an Wagners durchkomponierte Formverläufe einer ewigen Melodie an, er schärft die Chromatik und komponiert ein Liebesduett für das sich unerlaubt vereinigende Paar Brunhilda und Mérowig, das es in Länge und Tiefgang mit jenem aus „Tristan und Isolde“ aufnehmen kann. Doch sein „Drame lyrique“ macht seinem Namen dennoch alle Ehre: Es ist so ganz französische Sublimierung, es zieht sich – nimmt man die vielen Chor-Hymnen aus, die in ihrer Begeisterung am mutmaßlich Mittelalterlichen an den „Lohengrin“ erinnern – weitgehend ins Innere zurück. Die pastelltönende Partitur plätschert meist edel dahin und sie weist geradewegs auf den Impressionismus voraus: Claude Debussy war Guirauds Schüler! Natürlich kann man hier dennoch auch eine Folge Wagners heraushören, aber fraglos eher den altersweise späten Meister des „Parsifal“ als den politischen Revoluzzer des „Ring“.

Auf Guirauds lyrisches Drama folgt Saint-Saëns‘ Grand Opéra-Herrlichkeit.

Verblüffend, wie der Personalstil des Camille Saint-Saëns sich nach der Pause von jenem seines befreundeten Kollegen absetzt. Ungleich ausgeprägter wirkt seine theatralische Sinnlichkeit, ungleich pointierter seine Szenengestaltung, ungleich lukullischer seine melodischen Findungen, ungleich drängend dramatischer seine Phrasenbildung. An die Stelle des lyrischen Dramas tritt eine späte Grand Opéra-Herrlichkeit, die effektsicher und emotionsprall ihre stete Sogkraft aufs Finale hin entfaltet. Man denkt nun nicht nur an den deutschen Musikdramatiker Wagner, sondern auch an den italienischen Verdi, dessen französische Fassung des „Don Carlo“ hier in dem kräftig abgemischten Farbenfuror der Orchestrierung ebenso aufscheint wie in der Zeichnung der unbarmherzigen katholischen Kirche, die dem seinem Vater abtrünnigen Mérowig, als Bruder im Geiste des Don Carlo, die späte Gnade verweigert.

Die politische Intrige der Oper als Schachspiel

Wie man aus der Pandemienot eine Tugend macht, beweist Marie-Eve Signeyrole in ihrer gleichsam dreifachen Inszenierung. Die Regisseurin trennt die Kollektive: Das Orchester sitzt auf einer Tribüne auf der Bühne, über ihm hängt eine Leinwand, auf der die Handlung in einem eigens gedrehten Film abläuft. Im von Publikum freiem Parkett singt der Chor. Auf der Vorbühne agiert das Sängerensemble in reduziertem Realismus. An der Seitenbühne spielen die Rival Queens Frédégonde und Brunhilda als alternde Frauen das böse Spiel von einst nach – die Geschichte wird somit als Rückblick erzählt. Der Film wurde in geschickter Schwarz-Weiß-Historisierung in Park und Innenräumen des Wasserschlosses Bodelschwingh gedreht. Klug mischt die Regisseurin die drei Ebenen, das Schachspiel kippt im Finale der Oper in die Filmhandlung, in der die Sänger und ihre Figuren zu Schachspielfiguren mutieren – zu Opfern und Tätern einer taktisch ausgeklügelten Intrige der einstigen Konkubine Frédégonde, die sich zur Königin und Gattin des Hilpéric emporschläft und die ihrem dynastischen Streben gefährlich werdende Brunhilda ausschaltet – will sagen: Schach matt setzt. Die politische Intrige der Oper als Schachspiel.

Famoses Sängerensemble

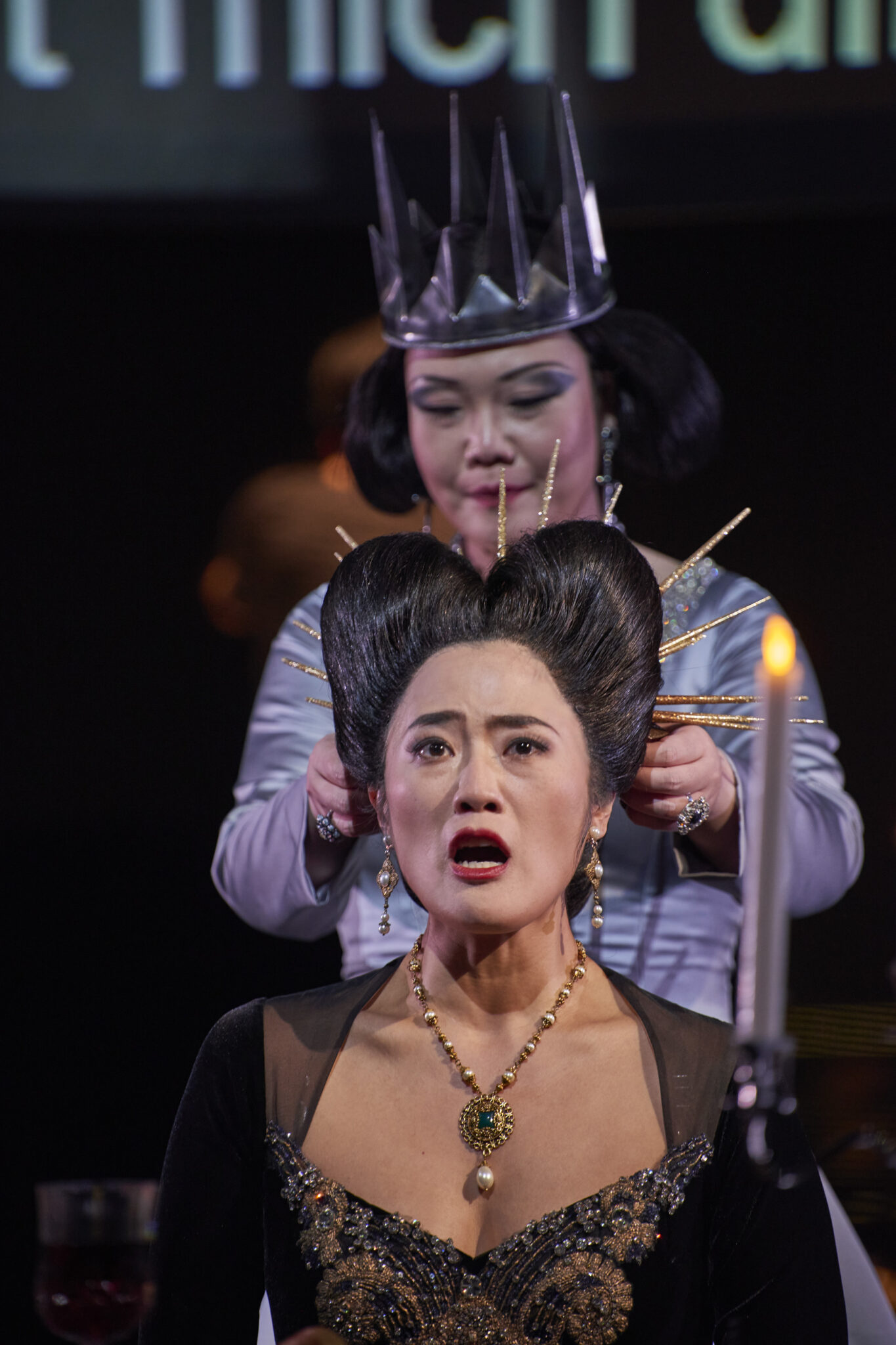

Neben den stilsicheren Dortmunder Philharmonikern und dem wuchtigen, akustisch günstig positionierten Opernchor des Theater Dortmund, von Motonori Kobayashi am Pult feinfühlig präzise gesteuert, ist es ein Gesangsensemble von sehr hoher Güte, das den Figuren ihr prägnantes Profil verleiht. Allen voran glänzt und berührt Anna Sohn als eigentliche Hauptfigur des Stücks mit dem lyrischen Liebreiz ihres agilen Soprans: Die Brunhilda sah Guiraud zunächst als Titelfigur vor – nur die Verwechslungsgefahr mit Wagners „Ring“-Epos machte sie zur Seconda Donna. Ihrer Gegenspielerin leiht Hyona Kim die Mezzoschärfe der sonst von ihr verkörperten bösen Frauen Ortrud oder Amneris. Sergey Romanovsky ist als Mérowig ein Tenorheld und einziger Gast in Ensemble, der derzeit schon als Verdis Otello reüssiert und nun feinfühlig die französische Voix mixte statt der deutsch-italienischen Bruststimme schult. Mandla Mndebele ist ein imposant baritonwarmer König Hilpéric, der vor dem Willen seiner dominanten Gattin Frédégonde indes kapitulieren muss. Seine profunden Priesterbass leiht Denis Velev dem Bischof Prétextat. Vom schmeichelnden Tenor Sungho Kim als Fortunatus werden wir sicher bald größere Partien hören dürfen.

Ob uns der „Ring“ und sein germanischer Mythos nach dieser anregenden Kontextualisierung ab Mai 2022 womöglich französisch vorkommen wird, dürfte zu überprüfen sein.

Oper Dortmund

Guiraud / Saint-Saëns / Dukas: Frédégonde

Motonori Kobayashi (Leitung), Marie-Eve Signeyrole (Regie), Marie-Eve Signeyrole & Laurent La Rosa (Filmregie), Fabien Teigné (Bühne), Yashi (Kostüme), Florian Franzen (Licht), Martin Grandperret (Choreographie), Merle Fahrholz (Dramturgie), Fabio Mancini (Choreinstudierung), Hyona Kim, Anna Sohn, Sergey Romanovsky, Mandla Mndebele, Sungho Kim, Denis Velev, Demian Matushevskyi, Ian Sidden, Opernchor Theater Dortmund, Dortmunder Philharmoniker