Das gutbürgerliche Schlafzimmer des dritten Aufzugs könnte der Fantasie eines Dostojewskij oder Tolstoi entsprungen sein. Ja, als wir hier dem moribunden Tristan zuschauen, wähnen wir uns im Ambiente eines russischen Romans des 19. Jahrhunderts. Kein Wunder, Regisseur und Bühnenbildner Dmitri Tcherniakov wurde 1970 in Moskau geboren. Wer zufällig nur den Finalakt von Wagners todessehnsüchtigem Liebesdrama zu sehen bekommt, meint, die Inszenierung versetze uns, wie zuletzt so oft, in die Entstehungszeit des Werks zurück. Weit gefehlt: Tcherniakov erzählt „Tristan und Isolde“ als umgekehrte Zeitreise.

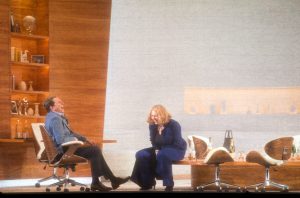

Er startet im Unterdeck eines High Society-Motorboots des Heute, wie es seinem Milliardärs-Landsmann Abramowitsch gehören könnte und wo eine überhebliche Männergesellschaft das Sagen hat. Ja, das ist fürwahr „ein stolzes Schiff“, wie es im Textbuch heißt. Hier wird nun, sicher nicht ganz freiwillig, eine an sich emanzipierte junge Frau namens Isolde einem reichen Mann namens Marke zugeführt. Im Art déco-Ambiente des zweiten Aufzugs, zu Hause bei Herrn Marke, feiert dieselbe soziale Schicht eventsüchtig sich selbst – nur eben ein Jahrhundert früher. Und schaut dann ziemlich konsterniert steif zu, wie zwei junge Leute aus dem Kreise der Ihren freudig die Ehe brechen.

Am liebestödlichen Ende sind wir dann, back the future, schließlich in Wagners Lebenszeit gelandet, die bekanntlich in des Meisters Lesart des Mythos so deutlich eingeflossen ist: Das Eifersuchts-Dreieck zwischen seinem Zürcher Gönner Wesendonck, dessen dem Komponisten (mindestens) zur Muse werdenden Frau Mathilde und Wagner selbst spiegelt sich in der Handlung des Musikdramas: König Marke, Isolde, Tristan.

Eros und Thanatos in Eins setzende atheistische Metaphysik der Liebe

Kurz: Das Drama verwundeter Seelen wird somit denkbar konkret erzählt. Als ein bitterböses Gesellschaftsspiel, so gar nicht wunderbar abstrakt in das Himmelsblau höherer Traumebenen entrückt, in denen diese „Handlung“ genannte Oper ohne Handlung ja eigentlich sonst immer so gut funktioniert. Doch Tcherniakov begibt sich mit diesem Ansatz keineswegs auf den Holzweg. Denn er hat sehr genau auf Text und Musik gehört und dazu studiert, wie sowohl Wagners eigene Liebeswirren als auch seine Begeisterung für die Gedankenwelt von Schopenhauer und Novalis in sein Werk eingeflossen sind: der Lobpreis für das Nächtliche und Zauberische, für das Vor- und Unbewußte, für die Eros und Thanatos in Eins setzende atheistische Metaphysik der Liebe. Nietzsches „Denn alle Lust will Ewigkeit“ spielt da gleichsam als Ergänzung Schopenhauers nicht minder deutlich hinein.

Psychogramm eines Mannes, der zurück will in den Ur-Uterus

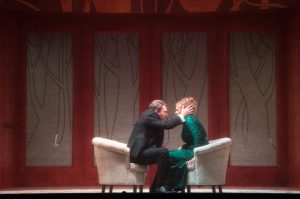

Was äußerlich als realistisches Eifersuchtsdrama daherkommt und der Ursprungsfassung des Stücks entspricht, das entpuppt sich im Laufe des Abends und im Rahmen der Zeitreise rückwärts immer mehr als das Psychogramm eines Mannes, der zurück will in den Bauch seiner Mutter. Tristans nur mehr vordergründig sexuelles, an Isolde gerichtetes „Nimm mich auf in Deinen Schoß“ liest Dmitri Tcherniakov als Akt der Regression, des Rückzugs in den Ur-Uterus, ins Wasser, ins entindividualisierte Ein-Seins. Der Regisseur verdeutlicht seine Interpretation, indem er im dritten Aufzug Mutter und Vaters Tristans als werdende Eltern zeigt. Tristan offenbart, dass schon vor der Geburt sein Vater, in der Geburt die Mutter starb. Das Kind wächst als bindungsloser Vollwaise auf. Tristans Trennungs-Traumata resultiert in einer schmerzlichen Bindungsunfähigkeit. Ein sich der Geliebten öffnender Liebender kann dieser junge Mann wohl niemals sein.

Das macht Dmitri Tcherniakov im todessehnsüchtig tönenden Liebesduett mit dem Mut zur Groteske deutlich. Tristan kriegt Isolde als gerissener männlicher Manipulator rum. Er hypnotisiert die zum Schwärmen Veranlagte geradezu, wenn er ein Büchlein aus der Smoking-Tasche zieht und daraus – gleich einer Schopenhauer-Paraphrase – zu rezitieren scheint: „So starben wir um ungetrennt, ewig einig ohne End“. Isolde nimmt ihm naiv gutgläubig und jungmädchenverliebt jedes Wort ab, folgt ihm allzu willig ins Reich der Weltennacht.

Alles fließt: Daniel Barenboim macht die wagnersche Kunst des feinsten Übergangs zum Ereignis und führt ein Weltklasse-Ensemble an

Als Dirigenten-Genie mit klangsinnlich maximal ausgeprägtem Gespür für Schopenhauers Philosophie der Verneinung des Willens zum Leben macht Daniel Barenboim die wagnersche Kunst des feinsten Übergangs zum Ereignis: Alles fließt. Es entsteht ein verführerisches, subtil abgetöntes, aber auch die Wagner-Wogen wuchtig aufbrausen lassenden Narkotikum, das uns hinein- und hinanzieht wie das Ewig-Weibliche selbst.

Die Staatskapelle Berlin folgt ihrem Chef aus Lebenszeit mit traumverlorener wie luxuriöser Sicherheit. Anja Kampe lebt mit ihrem gar nicht klassisch extragroßen hochdramatischen Sopran jede Faser der Isolde, formt die Worte bedacht und mit perfekter Verständlichkeit, besitzt jubelnde hohe Cs, dazu die emanzipierte Trotzigkeit einer geborenen Prinzessin. Andreas Schager verströmt als Tristan vom ersten bis zum letzten Ton eine solche jugendliche Frische, Unbekümmertheit und Lust an der tenormörderischen Partie, dass es eine Wonne ist. In dieser Sicherheit und Strahlkraft singt Schager den Tristan derzeit niemand nach. Stephan Milling als seine Basswucht sensibel differenzierender Marke, Boaz Daniel als Kurwenal und Ekaterina Gubanova als Brangäne ergänzen ein Weltklasse-Ensemble.

Staatsoper unter den Linden Berlin

Wagner: Tristan und Isolde

Daniel Barenboim (Leitung), Dmitri Tcherniakov (Regie & Bühne), Elena Zaytseva (Kostüme), Andreas Schager, Anja Kampe, Boaz Daniel, Ekaterina Gubanova, Stephan Milling, Stephan Rügamer, Staatskapelle Berlin

Sehen Sie den Trailer zu „Tristan und Isolde“ an der Staatsoper Unter den Linden:

https://youtu.be/uYLQFxWTaCI