1824 wurde Beethovens Sinfonie Nr. 9 zum ersten Mal in Wien aufgeführt. Es sollte das letzte Konzert des Komponisten werden, der mehr als sechs Jahre daran arbeitete. Den frenetischen Applaus konnte er lediglich sehen – Beethoven war zu diesem Zeitpunkt schon völlig taub.

Beethoven überschreitet Grenzen

Für den Schlusssatz verwendete Beethoven die komplette 1. und 3. Strophe sowie einige Teile der 2. und 4. Strophe aus Schillers „An die Freude“, die der Dichter übrigens keineswegs als Meisterwerk seinerseits bezeichnete. Beethoven hat das Gedicht jedoch geliebt und schon in seiner Bonner Zeit dessen Vertonung geplant. Anlass war 1817 ein Auftrag der Londoner Philharmonic Society für zwei Sinfonien. Was ist so neu an der Neunten? Beethoven vollendet die klassische Form der Sinfonik und erweitert sie gleichzeitig. Mit dem Schlusssatz verlässt er den Bereich der absoluten Musik – der Freudenhymnus steigert sich zu einer Feier allumspannender Brüderlichkeit, die den Idealismus à la Schiller in Beethovens Klangwelt versetzt.

Die 9. Sinfonie gelangte in einem Konzert zur Uraufführung, das Beethoven am 7. Mai 1824 im Kärntnertortheater veranstaltete. Es begann mit der Ouvertüre zu „Die Weihe des Hauses“ op. 124, die er zur Eröffnung des umgebauten Theaters in der Josefstadt in Wien geschrieben hatte, gefolgt von Auszügen aus der „Missa solemnis“ op. 123. Nach der Pause erklang erstmals die neunte Sinfonie, die Friedrich Wilhelm III. König von Preußen gewidmet ist. Solisten der Uraufführung waren Henriette Sontag, Caroline Unger, Anton Haizinger und Joseph Seipelt, Dirigent war Michael Umlauf.

Mittendrin trotz Taubheit

Schon zwei Jahre zuvor war Beethoven aufgrund der sehr fortgeschrittenen Schwerhörigkeit nicht mehr in der Lage, ein Orchester alleine zu dirigieren. Doch Beethoven stand während der Aufführung trotzdem am Pult: und zwar hinter Michael Umlauf, wild gestikulierend den Ausdrucksgehalt der Musik wiedergebend. Beim Schlusssatz stand er mit dem Rücken zum Publikum und las die Worte der Sänger von ihren Mündern ab. Nach der Aufführung brach ein frenetischer Beifall los, doch erst nachdem die junge Sängerin Caroline Unger Beethoven zum jubelnden Publikum umgedreht hatte, sah der Komponist die begeisterte Menge. Das Konzert wurde am 23. Mai im Großen Redoutensaal der Hofburg wiederholt.

Die neunte Sinfonie: Ein Werk mit weitreichenden Folgen

Mit seinem hymnisch-theatralischen Finale schuf Beethoven ein gewaltiges Vermächtnis mit weitreichenden Folgen, nicht nur für die nachfolgenden Komponistengenerationen: Schon seit 1972 ist die Melodie aus dem Schlusssatz offizielle Hymne des Europarats, dreizehn Jahre bevor Herbert von Karajans Instrumentalversion zur offiziellen Hymne der damaligen Europäischen Gemeinschaft erklärt wurde. Bei den olympischen Spielen zwischen 1956 und 1964 war sie zudem Hymne der gesamtdeutschen Mannschaft. 1972 wurde das Hauptthema des letzten Satzes vom Europarat zu seiner Hymne erklärt und 1985 von der Europäischen Gemeinschaft als offizielle Europahymne angenommen. In der Begründung heißt es, sie versinnbildliche die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt.

Odyssee einer Partitur

Nach Beethovens Tod verschwanden einige Seiten des Autografs auf unbekannte Weise. Erst 1901 gelang es, die wesentlichen Teile der Handschrift wieder an einem Ort zu vereinen. Vier Jahrzehnte ruhten sie in der Königlichen Bibliothek Berlin – bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, durch den die Partitur wieder auseinandergerissen wurde: Um den kostbaren Notentext vor den Kriegseinwirkungen zu schützen, begann die Preußische Staatsbibliothek damit, ihn an verschiedene Orte auszulagern – die Partitur wurde dreigeteilt, um schließlich 1977 erneut in Berlin vereint zu werden. Immerhin befanden sich jetzt alle Teile in derselben Stadt, einer Stadt allerdings, die selbst zweigeteilt war. Die Berliner Mauer verlief also auch buchstäblich quer durch die neunte Sinfonie. Einen Monat nach dem Fall der Berliner Mauer wurde sie im Ostberliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt unter Leonard Bernstein aufgeführt, wenn auch mit leicht verändertem Text: „Freiheit, schöner Götterfunken“. Das in der Staatsbibliothek zu Berlin befindliche Autograf der 9. Sinfonie ist Bestandteil des Weltdokumentenerbes der UNESCO und seit 1997 nun hoffentlich endgültig vereint.

Übrigens: Auch die Aufnahmekapazität einer CD ist der Sinfonie zu verdanken. Der damalige Sony-Vizepräsident und Opernsänger Norio Ōga wollte die neunte Sinfonie vollständig und ohne CD-Wechsel hören. Ausschlaggebend war dabei die längste Aufnahme von Wilhelm Furtwängler, entstanden am 29. Juli 1951 während der Bayreuther Festspiele. Diese Aufnahme dauert exakt 74 Minuten und war zuvor auf zwei Langspielplatten erhältlich.

Die wichtigsten Fakten zu Beethovens Sinfonie Nr. 9:

Orchesterbesetzung

Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Große Trommel, Becken, Triangel, Streicher, Chor, Solisten (Sopran, Alt, Tenor & Bariton oder Bass)

Satzbezeichnungen

1. Satz: Allegro ma non troppo, un poco maestoso (d-Moll)

2. Satz: Molto vivace – Presto (d-Moll)

3. Satz: Adagio molto e cantabile – Andante moderato (B-Dur)

4. Satz: Finale: Presto – Allegro assai – Allegro assai vivace (alla marcia) – Andante maestoso – Adagio ma non troppo ma divoto – Allegro energico e sempre ben marcato – Allegro ma non tanto – Presto – Maestoso – Prestissimo (d-Moll/D-Dur)

Aufführungsdauer: ca. 70 Minuten

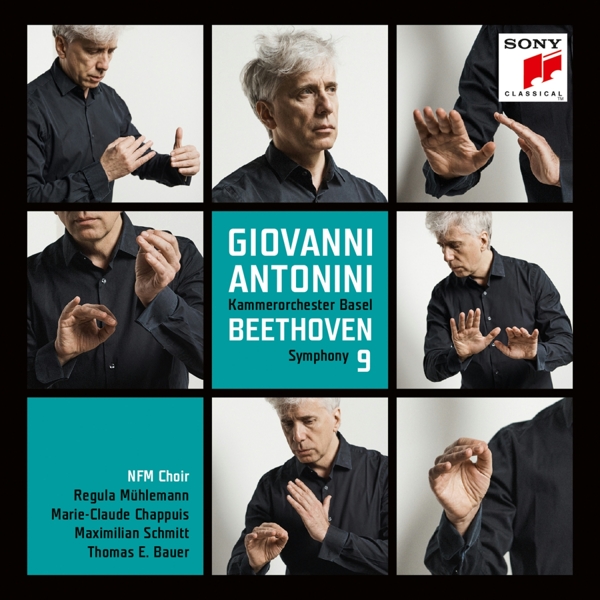

Referenzeinspieleung

Beethoven: Sinfonie Nr. 9

Wiener Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler (Leitung)

Auch heute, mehr als 50 Jahre nach seinem Tod, ist Wilhelm Furtwängler eine Ikone und aus dem Musikleben nicht mehr wegzudenken. Bereits über hundert Mal hat er Beethovens Sinfonie dirigiert. Seine Interpretation ist mit Vorfreude, Ekstase und Kraft gefüllt. Die Ecksätze sind spannungsgeladen und in den lyrischen Passagen, insbesondere im langsamen dritten Satz, lässt er sie in flexiblen Tempi umfassend aussingen. Ein intensiver Hörgenuss!

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

(UA Wien 1824) mit Schlußchor über Schillers Ode „An die Freude“

Zehn Jahre liegen zwischen der Achten und der Neunten. Der Stil hat sich gewandelt, mit ihm das Bild der Partitur: alle Holzbläser haben ein eigenes System; die „Vereinzelung“ der Notenlinien spiegelt die Vielfalt der Linien in Beethovens Antlitz. Sein Wahlspruch „auch bei allen Schwächen des Körpers soll doch mein Geist herrschen“ muß sich bewähren – sein Geist sorgt für die Einheit des Werkes, doch der Ausdruck der Musik ist geprägt von physischer Erschöpfung und psychischer Bereitschaft zum Ende.

Damit ist das Thema des 1.Satzes gegeben: un poco maestoso – eine leidenschaftliche Auseinandersetzung – auf Augenhöhe – mit der Majestät des Todes. Vom ahnungsvollen Anfang (über leeren Quinten), der demütigen Bitte in der Durchführung (Kammermusik der Bläser mit „devotem“ ritardando), dem heftigen Ringen in der Reprise (über schaurigem Paukenwirbel) bis zum Eintritt durch das Tor des Todes in der Coda (über dem Ostinato der Bässe) – niemand kann sich diesem Satz und den Stationen seines Weges entziehen.

Das Scherzo setzt den Weg verwandelt und verwandelnd fort, deshalb steht es – zum ersten Mal in der Sinfonik – an zweiter Stelle. Ein nächtlicher Ritt zwischen Tod und Leben – Hufschlag und Schnauben der Mähre verwehen im Raum – wohin die Reise geht? Ins Licht des Trios: Elysium? Nirwana? Paradies? Geisterreich oder Reich des Geistes? Musik!

Vor dem Adagio molto e cantabile versagt die Sprache gern und überläßt das Wort den Tönen – „kein Sterblicher hat meinen Schleier aufgehoben“ stand gerahmt von Beethovens Hand auf seinem Schreibtisch. Das Geheimnis dieses singenden Adagios offenbart sich unmittelbar und ist unfaßbar. Besonders schön: das liebevolle Violinsolo, von der ganzen Gruppe wie „ein Herz und eine Seele“ vorgetragen, im Hintergrund des Satzes – vom Anfang bis zum Ende – ein frei phantasierendes Hornsolo „wie eine innere Stimme“…

Eine scharfe Dissonanz in Bläsern und Pauken eröffnet das Finale. Ein pathetisches Rezitativ der tiefen Streicher ruft die Anfänge der bisherigen drei Sätze auf, wendet sich ab – wie von überwundenem Leid, und eine neue Idee keimt: die Ode an die Freude – noch ohne Worte. Dann abermals die scharfe Dissonanz, diesmal im ganzen Orchester – und eine menschliche Stimme erklingt: O Freunde, nicht diese Töne! Mit der Vertonung der Schillerschen Ode erfüllte Beethoven sich einen Jugendwunsch – ein Lebenskreis schließt sich in der Neunten. Das hymnisch – theatralische Finale – denn der unerwartete Auftritt von Gesangssolisten und Chor in einer Symphonie ist ein theatralischer Moment – war sein Vermächtnis an die nachfolgenden Komponistengenerationen.

Bei der Uraufführung stand Beethoven mit dem Rücken zum Publikum und verfolgte die Musik mit den Augen. Nach dem letzten Ton verharrte er unbeweglich, da drehte die Sängerin Caroline Unger ihn an den Schultern herum, damit er den jubelnden Applaus wenigstens sähe…Heute gehört die Partitur der Neunten zum Weltkulturerbe, denn „sie versinnbildlicht die Werte, die alle teilen, sowie Einheit in der Vielfalt“. Beethoven hat seine Botschaft nur innerlich gehört – möge sie von uns erhört und verinnerlicht werden!

(Mathias Husmann)

(UA Wien 1824) mit Schlußchor über Schillers Ode „An die Freude“

Zehn Jahre liegen zwischen der Achten und der Neunten. Der Stil hat sich gewandelt, mit ihm das Bild der Partitur: alle Holzbläser haben ein eigenes System; die „Vereinzelung“ der Notenlinien spiegelt die Vielfalt der Linien in Beethovens Antlitz. Sein Wahlspruch „auch bei allen Schwächen des Körpers soll doch mein Geist herrschen“ muß sich bewähren – sein Geist sorgt für die Einheit des Werkes, doch der Ausdruck der Musik ist geprägt von physischer Erschöpfung und psychischer Bereitschaft zum Ende.

Damit ist das Thema des 1.Satzes gegeben: un poco maestoso – eine leidenschaftliche Auseinandersetzung – auf Augenhöhe – mit der Majestät des Todes. Vom ahnungsvollen Anfang (über leeren Quinten), der demütigen Bitte in der Durchführung (Kammermusik der Bläser mit „devotem“ ritardando), dem heftigen Ringen in der Reprise (über schaurigem Paukenwirbel) bis zum Eintritt durch das Tor des Todes in der Coda (über dem Ostinato der Bässe) – niemand kann sich diesem Satz und den Stationen seines Weges entziehen.

Das Scherzo setzt den Weg verwandelt und verwandelnd fort, deshalb steht es – zum ersten Mal in der Sinfonik – an zweiter Stelle. Ein nächtlicher Ritt zwischen Tod und Leben – Hufschlag und Schnauben der Mähre verwehen im Raum – wohin die Reise geht? Ins Licht des Trios: Elysium? Nirwana? Paradies? Geisterreich oder Reich des Geistes? Musik!

Vor dem Adagio molto e cantabile versagt die Sprache gern und überläßt das Wort den Tönen – „kein Sterblicher hat meinen Schleier aufgehoben“ stand gerahmt von Beethovens Hand auf seinem Schreibtisch. Das Geheimnis dieses singenden Adagios offenbart sich unmittelbar und ist unfaßbar. Besonders schön: das liebevolle Violinsolo, von der ganzen Gruppe wie „ein Herz und eine Seele“ vorgetragen, im Hintergrund des Satzes – vom Anfang bis zum Ende – ein frei phantasierendes Hornsolo „wie eine innere Stimme“…

Eine scharfe Dissonanz in Bläsern und Pauken eröffnet das Finale. Ein pathetisches Rezitativ der tiefen Streicher ruft die Anfänge der bisherigen drei Sätze auf, wendet sich ab – wie von überwundenem Leid, und eine neue Idee keimt: die Ode an die Freude – noch ohne Worte. Dann abermals die scharfe Dissonanz, diesmal im ganzen Orchester – und eine menschliche Stimme erklingt: O Freunde, nicht diese Töne! Mit der Vertonung der Schillerschen Ode erfüllte Beethoven sich einen Jugendwunsch – ein Lebenskreis schließt sich in der Neunten. Das hymnisch – theatralische Finale – denn der unerwartete Auftritt von Gesangssolisten und Chor in einer Symphonie ist ein theatralischer Moment – war sein Vermächtnis an die nachfolgenden Komponistengenerationen.

Bei der Uraufführung stand Beethoven mit dem Rücken zum Publikum und verfolgte die Musik mit den Augen. Nach dem letzten Ton verharrte er unbeweglich, da drehte die Sängerin Caroline Unger ihn an den Schultern herum, damit er den jubelnden Applaus wenigstens sähe…Heute gehört die Partitur der Neunten zum Weltkulturerbe, denn „sie versinnbildlicht die Werte, die alle teilen, sowie Einheit in der Vielfalt“. Beethoven hat seine Botschaft nur innerlich gehört – möge sie von uns erhört und verinnerlicht werden!

(Mathias Husmann)