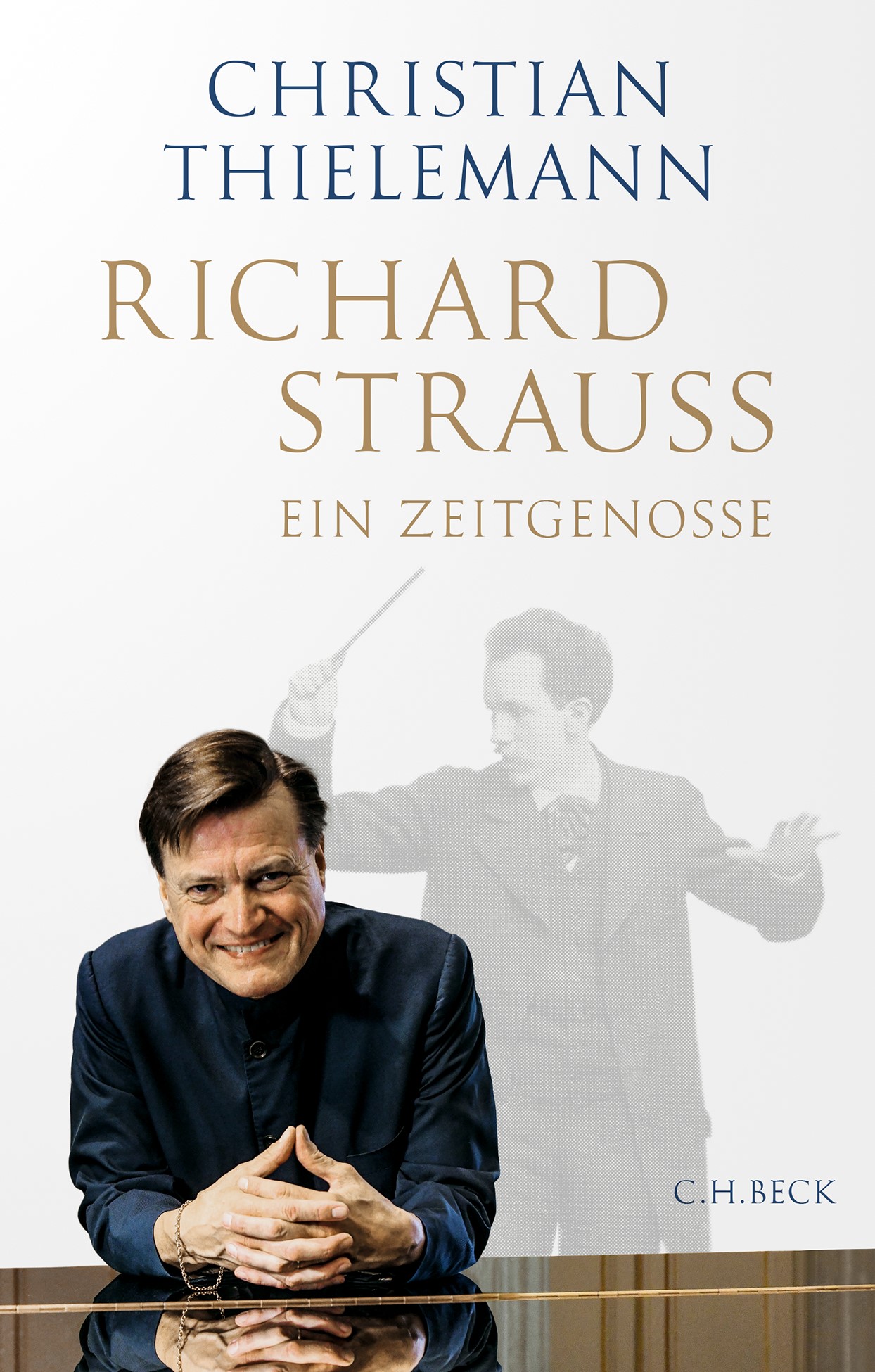

Ein gefoppter Alter, ein junges Paar und eine groß aufgebauschte, aberwitzige Farce: Die Analogien zum „Rosenkavalier“ sind unübersehbar, nur dass Sir Morosus im Gegensatz zu Baron Ochs weise seine Lehren aus dem Debakel zieht – zu leicht versponnenen, ätherischen Klängen, die an das Duett von Octavian und Sophie erinnern und fast noch mehr an den intimen Schlussgesang der Gräfin in „Capriccio“. Höher hätte Christian Thielemann in seiner ersten Premiere als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden nicht einsteigen können. Richard Strauss‘ „Die schweigsame Frau“, das sagte weiland schon Karl Böhm, der das Stück 1935 in Dresden uraufführte, sei die schwierigste unter allen Opern des Spätromantikers. Und zum selben Ergebnis kommt Thielemann auf der Premierenfeier, ohne dass sich das seiner grandiosen Einstudierung anmerken ließe, die freilich davon profitiert, dass der 66-Jährige mit Strauss‘ filigranem Kompositionsstil, der auch „Arabella“ und „Capriccio“ prägt, vertraut ist wie kein Zweiter, und in der Staatskapelle Berlin, die auf ihn eingeschworen wirkt, als musizierten sie schon viele Jahre miteinander, den idealen Partner für diese Unternehmung gefunden hat. Dass dafür weit intensivere Proben nötig waren als für andere Produktionen, lässt sich denken. Und dass der Kapellmeister das trotz zeitnaher Verpflichtungen in Bayreuth ermöglicht hat, untermauert, wie sehr ihm dieses äußerst selten aufgeführte Werk am Herzen liegt.

Beinahe ein Zwitter zwischen Oper und Schauspiel

Nach seiner epochalen, fünften „Frau ohne Schatten“ in Dresden gelingt ihm nun in Berlin eine weitere historisch einmalige Leistung zumal mit einem Werk, das an der Berliner Staatsoper noch nie zuvor über die Bühne ging, wiewohl der Komponist an diesem Haus – damals noch Hofoper Unter den Linden – von 1889 bis 1919 als Erster Kapellmeister wirkte. Zu erleben ist in Berlin ein ungewöhnliches Stück Musiktheater, mit längeren Passagen gesprochener Dialoge durchsetzt fast schon ein Zwitter zwischen Oper und Schauspiel. Mit diesem extrem ausgeprägten Parlando-Stil gehen zugleich die großen Herausforderungen an Dirigenten und Sänger einher, deren Parts sich nicht nur teils in extrem hohen und tiefen Lagen bewegen, sondern einfordern, dass der Text ungekünstelt vorgetragen wird, und zwar präzise abgestimmt auf das musikalische Geschehen. Diesem Anspruch wird die Berliner Aufführung vollends gerecht. Jeder noch so komplizierte Anschluss zwischen Dialog und Musik wirkt da wie abgezirkelt, und wo sich die Stimmen über musikalischem Grund bewegen, kann man sie dank sensibler Dynamisierung bestens hören.

Aufgesetzte feministische Parolen

Leider vertraut Regisseur Jan Philipp Gloger nur nicht auf den zeitlosen Witz des auf eine altenglische Komödie des Shakespeare-Zeitgenossen Ben Jonson zurückgehenden Librettos von Stefan Zweig, in dem Strauss den perfekten Nachfolger für seinen verstorbenen Textdichter Hugo von Hofmannsthal fand. Hilflos wirkt sein Versuch, die Handlung um den lärmempfindlichen Alten, der sich eine ruhige Frau nehmen will, aber einem intriganten Heiratsschwindel aufsitzt, in die Gegenwart zu verlegen. Feministische Parolen, die die vermeintliche Frauenfeindlichkeit des Stücks entlarven sollen, muten ebenso aufgesetzt an wie zusammenhanglos in den Raum gestellte Zitate zur menschlichen Vereinsamung und Berliner Wohnungsnot. Aber das alles ist zum Glück nicht mehr als Garnitur. Im Großen und Ganzen erscheint die Szene abzüglich ein paar unwesentlicher Details, die den Schauplatz eindeutig in Berlin verorten, recht ansehnlich, allen voran die elegante, geräumige Altbauwohnung mit einer Zimmerflucht von Schlafzimmer, Salon, Diele und Bibliothek (Bühne: Ben Baur).

Sublim ausgelotete Partitur

Gesungen und gespielt wird aufs Trefflichste. Peter Rose, manch einem noch als Baron Ochs in bester Erinnerung, gibt überzeugend den zunächst etwas einfältigen, von seinem Neffen aufgezogenen Kapitän Morosus im Ruhestand, der böse erwacht, als sich die vermeintlich schweigsame Frau nach der Heirat als eine Megäre entpuppt. Sein Morosus ist ein durchaus liebenswert fragiler, tragikomischer Narr, der sogar das Mitleid der vorgeblich braven, harmlosen Näherin weckt, die ihm so übel mitspielt. Insofern passt es, dass Rose im fortgeschrittenen Alter von 64 Jahren in den höheren Registern die Geschmeidigkeit ein wenig abhandengekommen und die Stimme etwas kleiner geworden ist. Zumal aus dem Graben über weite Strecken eine filigrane, hauchfeine Musik tönt, die dem leichtfüßigen Gepräge des Stücks entspricht. Das delikate, nuancenreiche und sublime Ausloten der Partitur, hier und da reinste Kammermusik, kommt generell dem Ensemble sehr zugute, besonders in großformatigen Ensembleszenen, die anderweitig in ein undurchdringbares Tohuwabohu ausarten würden. Strauss mutet seinen Protagonisten viel zu, bedenkt man allein, zwischen welchen Extremen sich Brenda Rae in der Titelrolle bewegt. Mit Furor mimt sie eine Heldin mit zwei Gesichtern, mausert sich ein wenig à la Dr. Jekyll und Hyde vom braven, bescheidenen Hascherl in die gnadenlose Xantippe, die dem Eigenbrötler mit teils aberwitzig langen schrillen Spitzentönen zusetzt. Schier über endlose Reserven verfügt da Raes strapazierfähiger Sopran, der aber dann am schönsten tönt, wenn sie an lyrischer Stelle ihre hohen Töne in der Kopfstimme singt.

Typengerecht besetztes Ensemble bis in die kleinste Rolle

Die größte Stimme an diesem Abend aber gehört Siyabonga Maqungo, der mit seiner enormen Leuchtkraft beweist, dass Strauss die Tenöre keineswegs nur mit undankbaren Partien bedachte. Dank gebührendem Schmelz in allen Registern gibt sein Henry Morosus vor allem Amintas zärtlichem Ehemann Profil. Nur seine Erscheinung als schnoddriger Berliner (Kostüme: Justine Klimczyk) korrespondiert wenig mit seinen feinfühligen Stimmgaben. Iris Vermillion als schnatternde Haushälterin und Samuel Hasselhorn als gewitzter Barbier komplettieren die Protagonisten-Riege des bis in Kleinstrollen typengerecht besetzten Ensembles – beide eine Marke für sich. „Wie schön ist doch die Musik“, beginnt der gefoppte, versöhnte alte Morosus seine finale Reflexion und spricht dem verzauberten Berliner Premierenpublikum vom Herzen. Nur dem Zusatz „aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist“ würde man in Bezug auf Richard Strauss‘ beseelte, farbreiche Partitur widersprechen wollen, die man in dieser sublimen, genialen Einstudierung gerne gleich noch einmal erleben würde. Schade, dass es bislang nur drei Folgevorstellungen gibt.

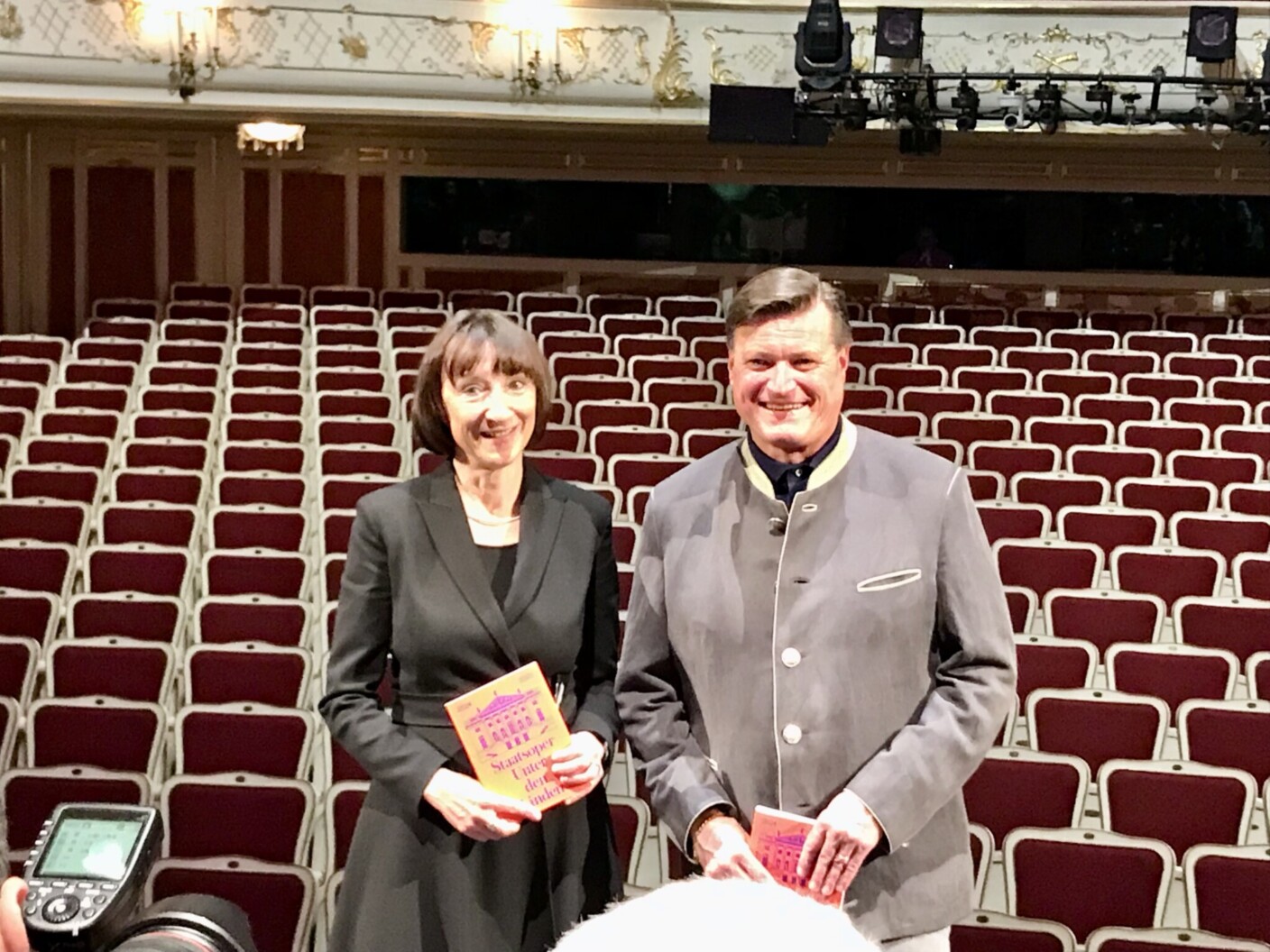

Staatsoper Unter den Linden

R. Strauss: Die schweigsame Frau

Christian Thielemann (Leitung), Jan Philipp Gloger (Regie), Ben Baur (Bühne), Justina Klimczyk (Kostüme), Tobias Krauß (Licht), Florian Hurler (Choreografie), Peter Rose, Iris Vermillion, Samuel Hasselhorn, Siyabonga Maqungo, Brenda Rae, Serafina Starke, Rebecka Wallroth, Dionysios Avgerinos, Manuel Winckhler, Friedrich Hamel, Staatskapelle Berlin