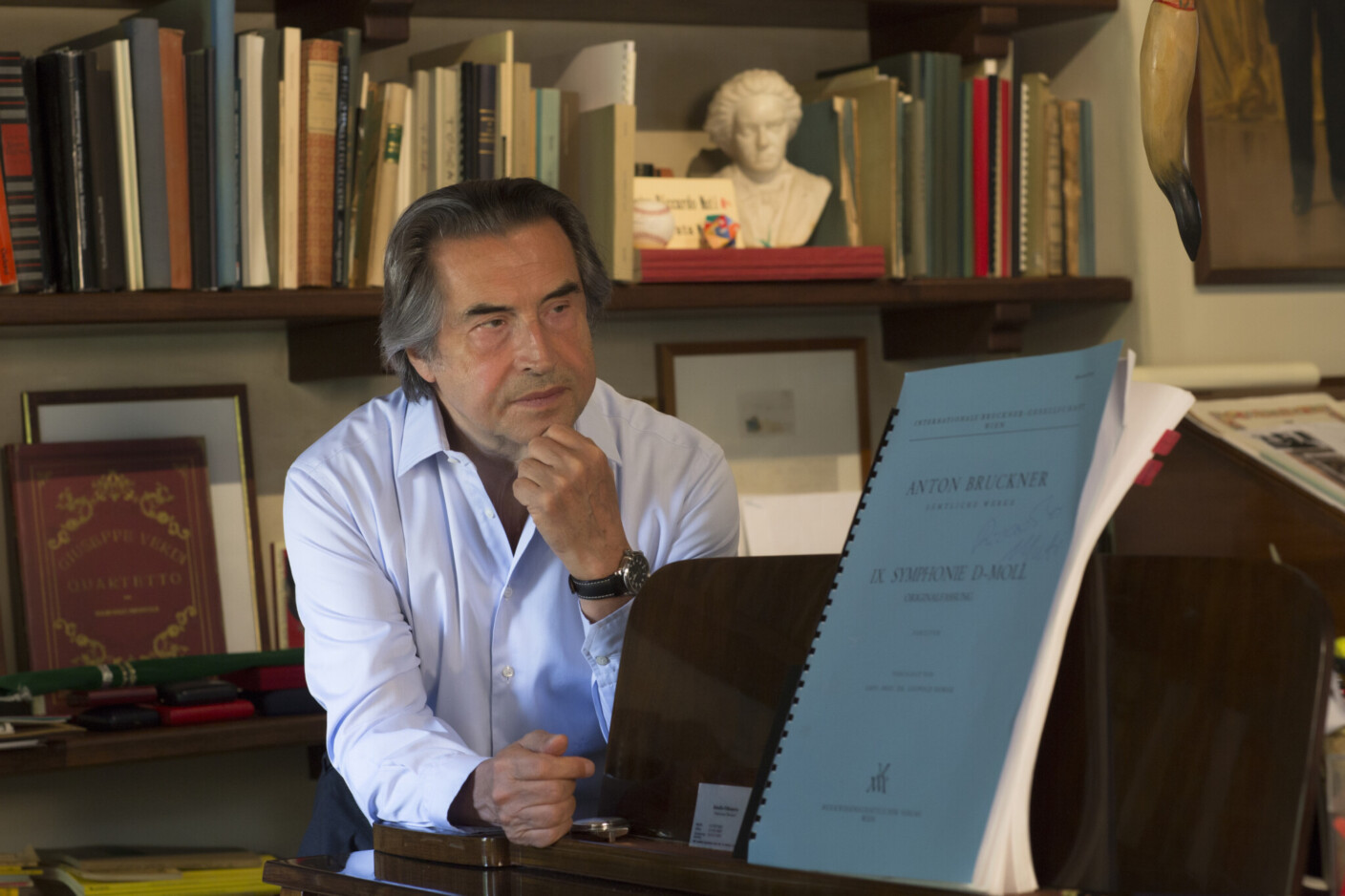

Er ist eine lebende Legende. Ein Pultstar, der Primadonnen und Tenöre in ihre Schranken weist, die Töne singen, die Verdi nie geschrieben hat. Das musikalische Gewissen eines Landes, welches die Oper erfunden hat, sich aber nur kaum mehr um die Pflege dieses Erbes kümmert. Mit seinen achtzig Jahren strahlt der in Ravenna lebende, aus Neapel stammende, mit der Wiedereröffnung der Kulturtempel auch wieder als Chef des Chicago Symphony Orchestra aktive Maestro eine enorme jugendliche Frische und Tatkraft aus: Riccardo Muti mischt sich politisch ein und ist in seiner Werkwahl so skrupulös und seriös, dass er sogar Angst vor Beethovens letztem Willen hat.

Im Sommer dirigierten Sie erstmals Beethovens Missa solemnis als Einladung der Salzburger Feststpiele, wo Sie seit über fünfzig Jahren jeden Sommer zu Gast waren. Wie kam es, erst jetzt, dazu?

Riccardo Muti: Vor diesen Werken, die für einen normalen Menschen, wie ich einer bin, unerreichbar sind, empfand ich eine Art von Furcht. Als ich zum ersten Mal die Neunte von Beethoven dirigierte, war ich Chef des Philadelphia Orchestra und bereits Mitte vierzig. Der dritte Satz gab mir eine Vorstellung von einer derart hohen, metaphysischen Welt! Meine erste Partitur der „Missa solemnis“ stammt aus dem Jahr 1970. Das war die originale, bei Schott gedruckte Erstausgabe des Werks von 1827. Ich fing an, sie zu studieren, legte sie weg, analysierte sie erneut. Sie lag immer neben dem Klavier. Diese kontinuierlichen, nicht zu erwartenden Modulationen, diese suchenden, unruhigen Harmonien, diese Kunst des Kontrapunkts – all dies schien mir zu viel zu sein, zu unergründlich in seiner sublimen Entrücktheit. Mein lieber Freund Carlos Kleiber sagte mir einmal über derartige Werke, man solle sie lieber nur als Notentext verehren, aber bloß nicht in der Realität zur Aufführung bringen. Denn dabei müssten sie einen Teil ihres Geheimnisses und ihrer Tiefe einbüßen.

Die Pandemie schenkte Ihnen nun Zeit, um in Ruhe zu forschen?

Muti: Ich versuchte zu ergründen, was es mit diesem tiefschürfendsten und verzweifeltsten musikalischen Gebet, das ein Mensch je gesprochen hat, wirklich auf sich hat. Die h-Moll-Messe von Bach gehört natürlich auch in diese Kategorie, ist aber freilich noch von der Grandezza der barocken Brillanz umhüllt. Beethovens Bitte um sein ganz persönliches Miserere weicht nun sogar vom lateinischen Liturgietext ab: Er setzt ein „O“ vor den Ruf um Erbarmen des Miserere nobis, als wolle er seinen Gott ganz direkt anrufen. Beethovens tragische späte Leidensphase führt zur letzten Klaviersonate, zum letzten Quartett und eben zur Missa solemnis. In den Konzerten bei den Salzburger Festspielen fügte das Schicksal nun alles wunderbar, vielleicht weil die Wiener Philharmoniker das Werk über zwanzig Jahre lang nicht mehr gespielt hatten. Und auch der Chor der Wiener Staatsoper hat sich die Messe neu erarbeitet. Wir haben wirklich gemeinsam den Mount Everest erklommen. Absolutes Glück gibt es nicht, insofern versuche ich das Wort zu vermeiden, aber ich bin doch ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis.

Wählen Sie Ihr Repertoire heute mit noch mehr Bedacht als früher? Gibt es Komponisten, die der Handschrift eines großen Maestro mehr bedürfen – also eher Beethoven statt Mahler?

Muti: Bei allem Respekt für Mahler darf ich doch sagen, dass ein Beethoven als wahrer Gigant mit der Missa solemnis ein einsames Meisterwerk vom Schlage der Sixtinischen Kapelle in Rom geschaffen hat. Solche Werke machen einem Angst – gar nicht im technischen Sinn: Den Takt schlagen könne auch ein Esel, meinte Toscanini einmal. Man muss diese Riesen ernsthaft studieren, sich im Sinne der Worte von Verdis „La traviata“ auf „Croce e delizia“ einlassen: Das Werk ist in meinem Musikerleben das Kreuz, das man tragen muss, um die Freude der Erkenntnis zu erlangen – sicherlich nicht bereits nach nur einer Einstudierung, sondern nach immer wieder neuen Anläufen der kontinuierlichen Suche. Wahrheit wiederum kann es nicht geben. Gerade die Wiener Philharmoniker haben aber diese ganz eigene Kultur, sich die Welt von Beethoven zu erschließen. Bei ihrer Gründung durch Otto Nicolai gab es ja noch Musiker, die unter Beethovens Leitung die Neunte gespielt hatten.

Wie entsteht nach der skrupulös präzisen Probenarbeit die Magie einer erfüllten Aufführung?

Muti: Ich weiß es nicht. Mein Lehrer Antonino Votto, der wiederum die rechte Hand von Toscanini war, schärfte mir ein, stets penibel vorbereitet zu sein und jede Aufführung präzise zu probieren. Für den Abend der Vorstellung prägte er hingegen den Ausspruch: „Siamo sotto il cielo“, also: „Wir befinden uns unter dem Himmel.“ Auf jeden Fall darf man niemals auf das Podium steigen und sich dabei denken: „Heute Abend will ich ein wunderschönes Konzert machen.“ Dazu hängt alles von zu vielen Dingen ab: vom eigenen Zustand, der Verfassung des Orchesters, von der Energie des Publikums, von der Art des Konzertsaals. Und doch entstehen dann manchmal diese magischen Momente. Ich erinnere mich an eine Aufführung der Siebten von Bruckner mit den Wienern, als das Orchester im Adagio in einer Art und Weise spielte, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Da ereignete sich eine Art von Elevation. In dem Moment allerdings, in dem man selbst Notiz nimmt von dieser Magie, endet sie auch schon. Die alten Römer wussten: „Rem tene, verba sequentur.“ Übersetzt für uns Musiker heißt das: Wenn wir ein klares Konzept im Kopf haben und dem Orchester vermitteln, wird die Interpretation auch kommen. Manche jungen Dirigenten allerdings definieren ihre Aufgabe durch die mehr oder weniger kunstvolle Bewegung ihrer Arme. Meine Generation erarbeitete sich ihr kulturelles Gepäck indes nach langen Studien der Komposition, Harmonielehre, Orchestration, von Klavier, Violine und universitären Fächern. Darauf basierte unsere Welt der Interpretation. Ich sehe mich in diesem Sinne als Handwerker, der es versteht, professionell eine Partitur zu lesen. Ich sehe mich nicht als Künstler. Das wäre allzu arrogant und anmaßend. Heute muss hingegen alles kometenhaft schnell gehen, die Talente kommen und gehen. Ich bin besorgt um unsere Musikwelt.

Bezieht sich Ihre Sorge auch auf die Oper?

Muti: Man geht in die Oper, um diesen Sopran oder jenen Tenor zu hören oder um die seltsamen Ideen dieses oder jenes Regisseurs zu sehen. Die Melomanen scheinen einer Krankheit zu erliegen: Denn was sonst ist denn eine Manie? Wir bräuchten ein Publikum, dass sich der Oper als kulturellem Phänomen nähern mochte, um so die eigentlichen Botschaften von Musik und Libretto zu erspüren und weniger den verrückten Ideen eines Regisseurs zu folgen. Wenn ich so spreche, gelte ich als konservativ. Das Gegenteil ist richtig: Ich habe gern mit progressiven Regisseuren gearbeitet, etwa neun Produktionen mit Ronconi gemacht. Ich halte es für entscheidend, in der Regie wieder die Poesie sprechen zu lassen, denn sie ist weder modern noch altmodisch, sie ist ewig. Wir brauchen friedvolle Gegenbilder zur Aggressivität des Sports, des Films und der Medien, sonst verlieren wir den Sinn für das Zivilisierte.

Beim G20-Gipfel der Kultur in Rom haben Sie mit ihrem Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in diesem Sinne Zeichen gesetzt und Dvořáks Sinfonie aus der Neuen Welt gespielt…

Muti: Bei diesem besonderen Anlass zitierte ich den römischen Staatsmann und Gelehrten aus dem sechsten Jahrhundert namens Cassiodoro, der sinngemäß sagte: Wenn Ihr weiterhin Ungerechtigkeiten begeht, wird euch Gott bestrafen und die Musik wegnehmen. Stellen wir uns das einmal vor: Die Höchststrafe für ein Volk wäre, es der Musik zu berauben! Wir würden danach gleichsam in einer geistigen Wüste leben. Und erfahren gerade mit aller Grausamkeit, dass die Musik in Afghanistan tatsächlich verboten wird, dass Musiker ermordet werden.

Die Rolle des Dirigenten und seiner Macht wird heute zunehmend infrage gestellt. Wie definieren Sie Ihr Verhältnis zum Orchester?

Muti: Es muss einfach, ernsthaft und unverfälscht sein. Respekt vor einem Dirigenten entsteht, wenn er nicht den Schauspieler gibt. Man darf nicht bluffen. Sympathie entsteht durch die gemeinsame Arbeit, nicht durch das Duzen oder eine etwas gewollte familiäre Nähe. Das Podium ist kein Ort der Herrschaft oder gar eine Art von Thron, sondern es ist eine Insel der Einsamkeit. Das Orchester besteht ja aus Frauen und Männern, die darüber entscheiden, was du da vorn machst. Du musst sie von deiner Idee überzeugen, nicht als Diktator – denn diese Zeiten sind vorbei –, sondern mit dem Glauben daran, dass die eigenen Ideen gut sind. Die Hände dienen dabei, wie Toscanini sagte, der Verlängerung des Geistes. Man sollte sich zudem bewusst machen, dass es immer jemanden gibt, der es besser kann als du. Als Dirigent musst du wissen, dass du einen Fehler immer vor hundert Leuten, somit vor zweihundert Ohren und Augen, machst.

Und worin sehen Sie Ihre vornehmste Aufgabe?

Muti: Wichtig ist, dass wir die Welt auch mit den Mitteln der Musik retten. Wenn das Publikum, jetzt in der Zeit nach der Pandemie, sich daran gewöhnte, ohne Musik zu leben, wäre dies die größte Tragödie der westlichen Welt. Dieser Verlust würde Europa zu einem traurigen Museum machen. Projekte wie „Le vie dell’Amicizia“, bei dem ich mit den jungen Leuten des Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alljährlich von Ravenna aus in eine Krisenregion reise und mit Musikern von dort gemeinsam ein Konzert erarbeite, werden immer relevanter. Wir können Freundschaft stiften durch Musik. Als Ausdrucksmittel der Schönheit, der Harmonie und des Friedens wird sie immer wichtiger. Musiker und Komponisten waren die ersten, die Europa gebaut haben, indem sie durch den ganzen Kontinent gereist sind. So hat der Italiener Giovanni Battista Viotti etwa, der zur Zeit der Revolution in Paris lebte, die Melodie der Marseillaise elf Jahre zuvor als seine Variationen in C-Dur geschrieben. Die Franzosen wollen das nicht wahrhaben, aber es ist so – und ein schönes Zeichen für den europäischen Geist.