George Benjamin, bevor wir mit dem Gespräch beginnen, möchte ich mich erkundigen, wie ich Sie korrekt anspreche: Sir George Benjamin?

George Benjamin: Das ist jetzt tatsächlich mein offizieller Titel, ja. Aber ich ziehe es vor, wenn die Leute mich George nennen.

Sie wurden 2017 zum Ritter geschlagen. Wie fühlt sich das für einen Komponisten an?

Benjamin: Vermutlich betrachten Sie das von Deutschland aus als ein sonderbares, exzentrisches und archaisches Ritual – ich fühle mich aber geehrt. Diese Ehre wird ja nicht vielen Komponisten zuteil, obwohl manche es bestimmt verdient hätten. Ich bin berührt und dankbar, dass es in meinem Land Menschen gibt, die meine Arbeit schätzen. Letztlich gehen mein Leben und meine Musik jetzt aber genauso weiter, darauf hat die Auszeichnung keinen Einfluss. Einige meiner Studenten haben mir per SMS Gratulationen geschickt, aber das war es dann auch schon.

Sie unterrichten Komposition und können selbst auf eine Studienzeit bei Olivier Messiaen zurückblicken. Was bedeutet es heute, Komposition zu lehren, im Vergleich zu Ihrer Studentenzeit?

Benjamin: Natürlich hat sich in der Gesellschaft seitdem viel verändert, insbesondere durch das Aufkommen des Internets. Die Welt ist ein anderer Ort als noch vor 40 Jahren. Doch ich würde sagen, dass ein junger Komponist heute vor den gleichen Herausforderungen steht wie damals: Wie hört man, wie lernt man von der Musik, die man mag, wie eignet man sich Technik an, wie findet man seine individuelle Stimme? Das sind die Dinge, die ich damals gelernt habe und die ich heute versuche zu vermitteln. Auch wenn ich mich keinesfalls einem so genialen Lehrer wie Messiaen ebenbürtig fühle, so denke ich doch, dass ich einigen jungen Komponisten helfen konnte. Ich analysiere mit ihnen die Musik, die ich liebe, ich schaue mir ihre Werke an, zeige ihnen darin die schwächsten Stellen, damit sie diese verbessern – und ich zeige ihnen die besten Passagen, um sie zu ermutigen auf diesem Weg weiterzugehen.

Fühlen Sie als früherer Schüler Messiaens auch eine gewisse Verpflichtung zu unterrichten, um eine Linie fortzuführen?

Benjmain: Ja, das ist sicher auch ein Grund. Messiaen war sehr fröhlich im Unterricht und seine Fröhlichkeit war ansteckend. Er sagte immer zu mir, er unterrichte um zu lernen. Das empfinde ich selbst genauso, denn auch ich lerne viel durch die Arbeit mit den Studenten. Es bereichert mich als Komponist. Und es freut mich, wenn ich Schülern etwas mitgeben und sie ermutigen kann. Wenn ich sehe, dass sie in ihren Werken besser werden, ist das eine wunderbare Sache.

Sie haben in den 80er Jahren für kurze Zeit auch mit Elektronik gearbeitet, zu einer Zeit, als noch niemand ahnte, dass eines Tages jeder einen Computer in der Hosentasche tragen würde. Wie war es damals, mit Computern zu arbeiten? Und warum haben Sie damit aufgehört?

Benjamin: Oh, waren die Computer langsam, damals im IRCAM (Pariser Forschungsinstitut für Musik im Centre Pompidou). 1983 war ich zu einem Sommerkurs dort, wo uns gezeigt wurde, wie wir einen Klang programmieren, genauer gesagt, den einer Glocke. Wenn man fertig programmiert hatte, drückte man Start, dann wanderte das Signal in den „James-Bond-Room“, wo hunderte große Computer standen, die ständig blinkten. Und dann musste man mehrere Minuten warten, bis endlich der Ton erklang, das war frustrierend. Ich denke, dass die Art und Organisation der elektronischen Programmierung meine Werke beeinflusst hat, zumindest in ihrer Struktur. Ich habe die Arbeit aber in der Tat nicht fortgeführt, weil ich dafür kein Talent habe.

Ermutigen Sie heute Studenten, neue Musiktechnologie in ihre Werke einfließen zu lassen?

Benjamin: In meinem Unterricht spreche ich darüber nur wenig, meine Schüler wissen da auch mehr als ich. Sie sind mit dem Smartphone aufgewachsen, eher könnten sie mir diese Sachen beibringen. Ich muss auch sagen, dass ich persönlich Vorurteile gegenüber Instrumenten wie zum Beispiel der Orgel habe. Weil ich den Klang bevorzuge, der direkt durch die Hände und Finger der Menschen entsteht, die Wärme und Schönheit akustischer Instrumente finde ich unendlich interessant. Ich möchte auch die menschliche Anstrengung hören, die Reibung zwischen Händen bzw. Mund und dem Instrument. Meine Arbeit am IRCAM hat mich das sehr schätzen gelehrt. Wenn meine Studenten tiefer in elektroakustische Musik eindringen wollen, würde ich sie nie daran hindern. Das Handwerk, das ich ihnen vermittele, sich Musik im Kopf vorzustellen, die Verbindung von Struktur, Rhythmus, Tonhöhe und Harmonie zu erlernen – diese Dinge sind hilfreich für sie, egal für welches Instrument sie schreiben.

Was denken Sie über das menschliche Gehör, hat es sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt, so dass wir heute zum Beispiel atonale Musik besser hören können als früher?

Benjamin: Ich denke, es gibt keine Evolution im biologischen Sinn, die Beschaffenheit des menschlichen Ohrs hat sich nicht verändert. Es hat sich aber im geistigen, philosophischen Sinn etwas geändert, es gibt heute ganz neue Herangehensweisen an Rhythmus, Harmonie und Form. Als ich jung war, haben sich die Leute viel über Dissonanz beschwert. Heute hört man solche Klagen nicht mehr, auch nicht von Leuten, die mit moderner Musik nichts anzufangen wissen. Es gibt heute sehr komplexe Arten von Musik, zum Beispiel mit mikrotonaler Harmonie. Aber darum gibt es keine Kontroversen mehr.

Hat diese Entwicklung auch Ihrer Musik geholfen, ein Publikum zu finden?

Benjamin: Das weiß ich nicht. Ich bin sehr glücklich, dass meine Musik nicht ignoriert wird. Warum das so ist? Vielleicht hilft auch die Tatsache, dass ich ebenfalls dirigiere, aber so genau kann ich das nicht sagen. Ich schreibe, was ich hören will, ich kann gar nicht anders. Wie groß das Publikum dafür sein wird, darüber denke ich nicht nach. Ich habe nicht die Ambition, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ich versuche, mir einen Klang und eine Form auszudenken mit der größtmöglichen Lebhaftigkeit. Das Komponieren ist eine sehr private, intime Angelegenheit, du machst es allein, in Stille, über Jahre. Und am Ende, denke ich, wird der Hörer nicht wollen, dass ich ihn unterfordere. Es wäre respektlos, wenn ich ihn für nicht intelligent halte und ihm daher nur leichte Kost anbiete. Ich glaube, du musst das schreiben, was du liebst, was du hören willst, was dir etwas bedeutet. Wenn es beim Zuhörer ankommt, wunderbar! Und wenn nicht – Pech gehabt.

Versuchen Sie in gewisser Weise, das Publikum herauszufordern?

Benjamin: Manchmal ja, manchmal will ich es wachrütteln, schockieren … Aber das Spektrum von Gefühlen, die man mit Musik ausdrücken kann, ist so breit. Und wenn du eine Oper schreibst und alles gleich klingt, kann das zum Problem werden, wenn die Oper anderthalb Stunden dauert.

Gefallen Ihnen denn zum Beispiel Musicals, oder lehnen Sie diese „leichtere“ Form ab?

Benjamin: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kunst und Entertainment, zwischen Wagner und Lehár, zwischen Debussy und Charles Aznavour. Als Siebenjähriger habe ich klassische Musik durch Beethoven entdeckt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr das mein Leben verändert hat. Diese Musik hatte für mich etwas Magisches und Erhabenes, es war wie eine neue Welt. Dieses Gefühl hat mich mein ganzes Leben begleitet. Das bedeutet aber nicht, dass im Leben nicht auch Platz ist für Unterhaltung. Ich habe einige Musicals gesehen, früher als Schüler habe ich auch Musik für Musicals arrangiert und ich bin ein großer Fan der „West Side Story“. Vor kurzem war ich in „Follies“ von Stephen Sondheim im National Theatre London, das hat mich sehr beeindruckt. Ich kann als Komponist auch von Musicals lernen. Zum Beispiel gibt es eine Oper von Ravel, die ich bewundere, „L’enfant et les sortilèges“. Da imitiert Ravel in seiner Ästhetik zum Teil die frühen amerikanischen Musicals. Das hat er genial gemacht, das Stück ist ein Meisterwerk und eines der wenigen Beispiele, wo sich Kunst und Unterhaltung gegenseitig befruchtet haben.

Wenn Sie dann die eigenen Werke dirigieren, wie streng sind Sie mit den Orchestermusikern?

Benjamin: Sehr streng, auch wenn ich es ungern als „streng“ bezeichne, eher als präzise. Ich will genau das umsetzen, was ich mir vorgestellt habe. Das gilt aber nicht nur für meine Werke, sondern auch, wenn ich Werke junger Komponisten dirigiere oder Debussy. Ich liebe Klarheit und Präzision.

Sind Sie demnach selbst der beste Dirigent für Ihre eigenen Werke?

Benjamin: Nein, überhaupt nicht. Denn manchmal bin ich zu nervös, insbesondere wenn es ein neues Werk ist. Es ist ja ein großer Schritt von der Konzeption zur Realität, zuerst ein Werk nur im Kopf zu haben und dann die Wahrheit der 100 Leute zu erleben, die es spielen oder singen. Das ist eine unglaubliche Brücke, die du überquerst. Und in diesem Moment sind andere Dirigenten oft besser als ich. Außerdem dirigieren die jede Woche. Während ich meine letzte Oper geschrieben habe, habe ich in zwei Jahren nur zwei Orchesterkonzerte dirigiert. Die Arme und Hände, die müssen ja auch trainiert sein.

Ihr Lehrer Messiaen war sehr von der Natur inspiriert, insbesondere vom Gesang der Vögel. Was ist Ihre außermusikalische Inspiration?

Benjamin: Wenn ich komponiere, lese ich sehr viel, Romane über Romane. Ich höre dann keine Musik, aber ich lese hunderte Bücher. Das gibt mir Ideen in Bezug auf Philosophie, Atmosphäre, Ästhetik, Technik und Form. Während ich meine jüngste Oper „Lessons in Love and Violence“ schrieb, habe ich eine Biografie von Thomas Mann gelesen, „Die Buddenbrooks“, „Doktor Faustus“ und „Der Zauberberg“. Das Lesen gibt mir Ruhe und stimuliert meine Gedanken. Ich gucke auch sehr viele Filme während ich komponiere. Und dann habe ich seit zwölf Jahren die größte Inspirationsquelle, die ich mir vorstellen kann: den Dramatiker Martin Crimp, der die Libretti für meine Opern geschrieben hat. Seine Texte haben eine elektrisierende Wirkung auf mich, ich komponiere schneller als zuvor, vielleicht auch besser.

Der Stoff Ihrer zweiten Oper „Written on Skin“ basiert auf einer Legende aus dem Mittelalter, die schon beim Lesen schwer erträglich ist: Ein Fürst entdeckt die Affäre seiner Frau, woraufhin er den Liebhaber tötet und seiner Frau das Herz des Getöteten zum Essen vorsetzt. Warum haben Sie diese Geschichte ausgewählt?

Benjamin: Ein Zweck des Musiktheaters – vielleicht auch sein wichtigster – besteht darin, den zentralen menschlichen Herausforderungen ins Auge zu sehen. Und das schließt die dunklen Seiten der menschlichen Psyche mit ein. Diese Materie findet man bereits in Monteverdis „L’Orfeo“ und sie zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Operngeschichte. Mir haben diese Stoffe keine Angst gemacht, schon als Kind liebte ich „Elektra“, „Wozzeck“, obwohl es darin um düstere, beängstigende Dinge ging. Außerdem: Was braucht man in einem Opernhaus? Dramatik oder Entspannung? Es geht um Spannung und Drama. Das Singen kann extreme Emotionen widerspiegeln, Freude und Liebe genauso wie Angst und Schmerz. Das verlangt nicht nach einer freundlichen Geschichte, sondern nach Dramatik. Sicher ist die Handlung furchteinflößend, und die meiner neuen Oper vielleicht noch mehr. Aber wenn Sie die Geschichten der alten Griechen anschauen, die sind zum Teil auch sehr schrecklich, ja unaussprechlich. Es geht darum, die Menschen mit den dunklen, schwierigen aber auch mit wundervollen Aspekten des menschlichen Lebens zu konfrontieren, ohne ihnen dabei etwas vorzuenthalten.

Sie haben Ihren drei Opern antike Stoffe zugrunde gelegt. Wäre es für Sie auch denkbar, eine reale Begebenheit aus dem 21. Jahrhundert zu vertonen?

Benjamin: Mit der Kunst der Musik ist es ja so: Sie hebt ein Geschehen vom Boden des irdischen Alltags ab, sie hebt bestimmte Dinge empor. Wenn ich mich jetzt konkret auf Trump beziehen würde, auf den Brexit oder den Irak-Krieg, wenn ich auch die Namen der realen Personen verwenden würde, besteht die Gefahr, dass es anekdotenhaft, vielleicht sogar journalistisch wird. Ich denke, dem steht das Erhabene, die mythische Qualität der Musik entgegen. Ältere Geschichten ermöglichen zudem eine universalere Reaktion auf der Seite des Publikums. Damit meine ich, dass ganz verschiedene Menschen, egal wo sie herkommen, mit der Geschichte eine Verbindung aufbauen können, sie können darin möglicherweise eine Parallele finden zu ihrem eigenen Leben. Ich denke, der Charme und die Magie antiker Stoffe sind auch das, was Barockkomponisten oder Richard Wagner gereizt hat.

Ihre Oper „Into the little Hill“ basiert auf der Legende des Rattenfängers von Hameln. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ein Regisseur Ihre Oper in die Jetztzeit holt und dem Rattenfänger das Gesicht von Brexit-Anführer Boris Johnson verleiht?

Benjamin: Das wäre tatsächlich eine sehr gute Wahl. (lacht) Aber nochmal: Ich denke, der Vorteil einer antiken Geschichte besteht darin, dass sie dem Zuschauer überlässt, wie er sie einordnet. Ich will den Zuschauern nicht vorschreiben, was sie fühlen oder denken sollen, sondern ihnen ermöglichen, als Individuen mit dem Werk mitzuschwingen und mitzufühlen.

Sir George Benjamin dirigiert das Ensemble intercontemporain:

concerti-Termintipps:

Hamburg:

Sa. 10.11.2018, 20:00 Uhr

Mit: Evan Hughes, Georgia Jarman, Bejun Mehta, Mahler Chamber Orchestra, George Benjamin (Leitung)

Elbphilharmonie

Berlin

Mo. 12.11.2018, 20:00 Uhr

Mit: Evan Hughes, Georgia Jarman, Bejun Mehta, Mahler Chamber Orchestra, George Benjamin (Leitung)

Philharmonie

So. 20.01.2019, 20:00 Uhr

Mit: Sophie Klußmann, Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, Gregor Mayrhofer (Leitung)

Werke von George Benjamin u.a.

Kammermusiksaal

Sa. 16.02.2019

Mit: Rinnat Moriah, Scharoun Ensemble Berlin u.a.

Kammermusiksaal

Hamburg:

Sa. 23.02.2019, 19:30 Uhr

Mit: Scharoun Ensemble Berlin

Werke von George Benjamin u.a.

Elbphilharmonie (Kleiner Saal)

So. 10.03.2019, 20:00 Uhr

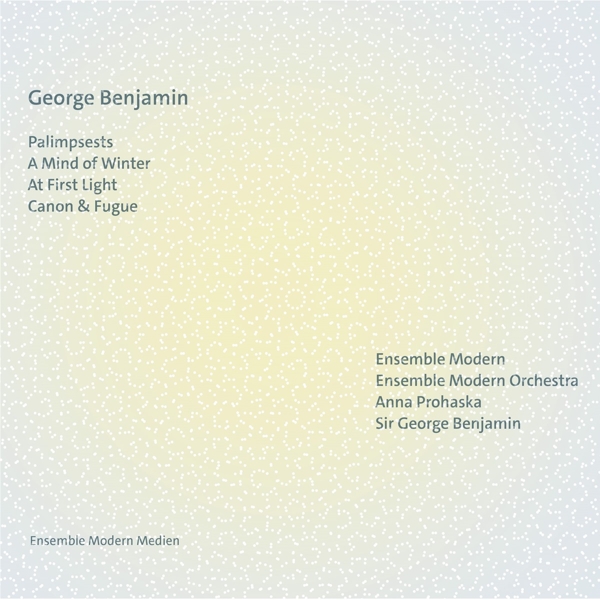

Mit: Ensemble Modern Orchestra, George Benjamin (Leitung)

Elbphilharmonie

Mo. 11.03.2019 19:30

Mit: Ensemble Modern Orchestra, George Benjamin (Leitung)

Elbphilharmonie (Kleiner Saal)

Fr. 29.03. & Sa. 30.03.2019, 20:00 Uhr

Mit: NDR Elbphilharmonie Orchester, George Benjamin (Leitung)

Elbphilharmonie

Fr. 05.04.2019, 19 Uhr

Mit: Jan Larsen, Geneviève Strosser, Gerorge Benjamin

Elbphilharmonie (Kleiner Saal)