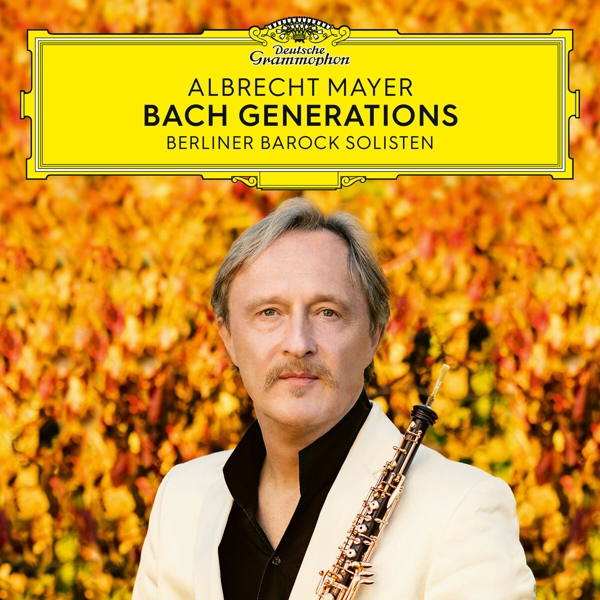

Um mit einem Album an die Spitze der Klassikcharts zu gelangen, sollte man als Musiker den Massengeschmack bedienen und auf bekannte Komponistennamen setzen. Albrecht Mayer widmete sich auf „Lost and Found“ Oboenkonzerten von Hoffmeister, Lebrun, Fiala und Koželuh, kam damit auf Platz 1 und bestätigte mit dieser wohlklingenden Ausnahme die Regel. Vor Kurzem erschien sein neues Album.

Herr Mayer, auf Ihrem neuen Album „Tesori d’Italia“ widmen Sie sich italienischen Oboenkonzerten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wie kamen Sie auf so ein spezielles Programm?

Albrecht Mayer: Bei den Vorbereitungen für mein vorheriges Album „Lost and Found“ war ich überrascht, wie viele Oboenkonzerte ich aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entdeckt habe, die völlig in der Versenkung verschwunden waren. Diesmal habe ich mich bei der Recherche auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts konzentriert – ganz einfach deshalb, weil der italienische Barock bislang noch nicht so stark in meinem Fokus war.

Was hat Sie daran so fasziniert?

Mayer: In unserer Wahrnehmung ist alles, was zwischen 1700 und 1750 entstanden ist, Hochbarock, danach kommen galante Zeit und Frühklassik. Das ist aber im echten Leben überhaupt nicht so. Sehen Sie sich doch mal das 20. Jahrhundert an mit seinem Sammelsurium an Stilen. Als beispielsweise die Neue Wiener Schule schon ein alter Hut war, hat Richard Strauss noch immer hochromantisch komponiert. So war das damals auch. Es gibt keine feste stilistische Einteilung, die man vornehmen kann. Auch wenn ein Stück 1755 komponiert wurde, kann es durchaus noch Anteile von Frühbarock oder gar der Renaissance in sich tragen.

Kann man denn in den Kompositionen, die Sie ausgewählt haben, das Italienische heraushören?

Mayer: Streng genommen ist das Italienische an diesem Album, dass es überhaupt nicht italienisch ist! Die Komponisten waren zwar allesamt Italiener, geschrieben haben sie aber in Stockholm, Dresden oder Wien. Oder nehmen wir Sammartini: Der hat in London zwei Oboenkonzerte komponiert, die beeinflusst sind von allem, was seinerzeit in London stattgefunden hat. Ist das italienische Musik? Nein! Andersherum hat beispielsweise Bach viele Werke im italienischen Stil geschrieben.

Für das Album haben Sie mit dem Ensemble I Musici di Roma zusammengearbeitet. Hatten die Musiker bei diesem italienischen Album eine Art „Heimvorteil“?

Mayer: Heutzutage ist man es als Musikliebhaber gewohnt, dass sich die zahlreichen großen Barockensembles dieser Welt hoch professionell und intensiv auseinandersetzen mit dem Stil der jeweiligen Zeit, ganz unabhängig von ihrem eigenen Kulturkreis. I Musici di Roma sind ein Ensemble, mit dem ich schon lange Zeit zusammenarbeite, so dass sie sich schon auf mich und auf meine Art des Musizierens eingeschworen haben. Die Musik, die ich interpretiere, soll schon meinen eigenen Stempel tragen.

Spricht eine solch individuelle Künstlerhaltung nicht gegen das Prinzip der historischen Aufführungspraxis, die ja recht klare Vorgaben macht, wie man die Werke der jeweiligen Epochen zu spielen hat?

Mayer: Ich würde mal sagen: Man kann sich über Regeln erst dann hinwegsetzen, wenn man sich hinreichend damit auseinandergesetzt hat. Meine künstlerischen Freiheiten maße ich mir nur deshalb an, weil ich in den letzten 25 Jahren das Glück hatte, mit den Großmeistern der sogenannten barocken Aufführungspraxis zusammen zu arbeiten, unter anderem mit Harnoncourt, Gardiner, Herreweghe, Koopman, Pinnock und Andrea Marcon.

Für Ihre Alben haben Sie viele Bibliotheken besucht und Noten gesichtet. Treibt Sie da eher die Neugierde an, tragen Sie in sich ein „Forschergen“ – oder gibt es schlicht zu wenig Sololiteratur für Oboisten?

Mayer: Die ersten beiden Fragen kann ich voll und ganz bejahen, die letzte nicht. Es heißt zwar oft, es gäbe so wenig Literatur für Oboisten, aber das ist falsch! Das Repertoire für Oboe ist größer als das für Flöte, Bratsche, Trompete, Horn und Klarinette zusammen. Neben den Geigern und den Pianisten steht uns Oboisten also vielleicht das größte Repertoire zur Verfügung.

Davon hört man aber recht wenig im Konzertsaal …

Mayer: Oft wollen Veranstalter die Namen Bach, Mozart oder Beethoven auf dem Programmzettel lesen. Doch die haben nicht allzu viel für Oboe geschrieben, verglichen mit ihren Werken für Klavier oder Geige. Dem gegenüber stehen aber hunderte von Originalwerken von heute völlig unbekannten Komponisten. Die Leute kommen doch nicht ins Konzert, weil sie das Sammartini-Oboenkonzert hören wollen, sondern sie kommen im besten Fall ins Konzert, weil sie Albrecht Mayer hören wollen. Und dann kriegen sie etwas serviert, was sie vorher noch nie gehört haben und vielleicht auch nie wieder hören werden. Natürlich ist mir klar, dass dies ein großes Glück für mich ist, dass ich das machen darf. Ein junger und noch so talentierter Solooboist aus Kiel oder Nürnberg hat diese Chance nicht.

Ein Konzert der etwas anderen Art haben Sie kürzlich in einem Hamburger Club gegeben. Klassische Musik an absolut unklassischen Orten – ist das die Lösung, um jüngere Leute für Klassik zu begeistern?

Mayer: Ich habe solche Konzerte schon öfter gegeben, und es ist immer eine schöne Herausforderung: Alles ist ein bisschen improvisiert, die Luft ist nicht besonders gut, die Leute stehen entweder oder sitzen auf dem Boden, man klatscht nicht, sondern johlt, gerne auch zwischen jedem einzelnen Satz. Vor zehn, fünfzehn Jahren hat man gerne gesagt: „Man muss die Leute da abholen, wo sie sind.“ Ich selbst gebe diese Konzerte aus einem ganz einfachen Grund: Sie machen dem Publikum Spaß und sie machen auch mir Spaß. Aber ich würde dieses Format auch nicht überbewerten. Andererseits: Das Konzert, das Sie erwähnen, wurde von fast 40.000 Leuten online im Livestream verfolgt. Man darf also den Zuspruch zu solchen Konzerten auch nicht unterschätzen.

Mal in die gegenteilige Richtung gedacht: Können Sie sich vorstellen, Konzerte so zu geben, wie sie zur Zeit der Uraufführung der jeweiligen Kompositionen gegeben wurden?

Mayer: Es gibt Musiker, die solche Konzerte gerne geben und auch ein Publikum dafür finden. Das ist auch gut so. Ich selbst bin jedoch ganz konservativ ein Freund von anderthalbstündigen Auftritten ohne Pause oder zweieinhalbstündigen Auftritten mit Pause – ganz einfach aus dem Grund, weil diese Dauer sich in den letzten zweihundert Jahren bewährt hat und ziemlich genau der Aufmerksamkeitsschwelle von der 98-jährigen Oma bis zum 13-jährigen Jugendlichen entspricht.

Sie wollen also hoch konzentrierte Zuhörer im Saal?

Mayer: Naja, ich finde es durchaus legitim, wenn sich Zuhörer während eines Konzerts den drei wichtigsten Fragen des Lebens stellen: Was ziehe ich morgen an, was koche ich morgen und wann ist mein nächster Friseurtermin? Es ist nicht so, dass ich erwarte, dass im Saal gerade fünfzig Prozent des Publikums mit mir gemeinsam die Analyse des Stückes durchführen. Das wäre auch völlig unangebracht, denn die Leute sollen sich auch fallen lassen im Konzert. Es reicht vollkommen, wenn nur ich das Stück die ganze Zeit über analysiere.

Das klingt sehr freimütig gegenüber Ihrem Publikum. Gibt es dennoch eine Grenze?

Mayer: Die ziehe ich dort, wo das Dasein des servilen Musikers beginnt. Ein Beispiel: Wir haben mal in Abu Dhabi im berühmten Palace Hotel gespielt. Während des Konzerts klingelten immer wieder Handys, doch damit nicht genug: Die Zuhörer gingen auch noch ran und haben lautstark telefoniert! Irgendwann ist einer plötzlich aufgestanden und mit ihm seine gesamte Entourage. Plötzlich waren zwei Drittel des Publikums nicht mehr da! Da fühlt man sich als Musiker in der heutigen Zeit schon ein bisschen von seinem Podest gestoßen.

Jetzt, da wir so viel über Ihre solistischen Tätigkeiten gesprochen haben, muss natürlich noch ein wichtiger Pfeiler Ihrer Karriere gewürdigt werden: Sie haben kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei den Berliner Philharmonikern gefeiert …

Mayer: … und doch kommt es mir vor, als wären es nur sieben Jahre gewesen! Die Zeit fliegt, und das Schöne ist: Wenn man das Glück hat, noch alle Sinne bei sich zu haben, werden die Erfahrungen auch nach 25 Jahren immer reicher, man entwickelt sich stetig.

Können Sie sich dennoch vorstellen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem Sie sagen: Wenn ich mich jetzt noch weiterentwickeln will, muss ich mich auch beruflich völlig neu orientieren?

Mayer: Das Gefühl habe ich nicht. Es kamen und kommen immer neue Aufgaben auf mich zu, etwa durch mein Festival in Hitzacker oder durch das Dirigieren. Außerdem ist es nicht wenig Arbeit, all das, was ich mir über die 25 Jahre aufgebaut habe, auch zu halten – zumal ich das alles mit einem ganz normalen klassischen Ansatz verfolge, also ohne Kopftuch, ohne Kreuz um den Hals und ohne Rockschlagzeug hinter mir. Nichts gegen Kopftuch, Kreuz und Rockschlagzeug, aber das ist halt nicht meine Art. Das alles zu erreichen, ohne mich verbiegen zu müssen – das ist für mich ein großes Glück.

Albrecht Mayer und Vivaldi: