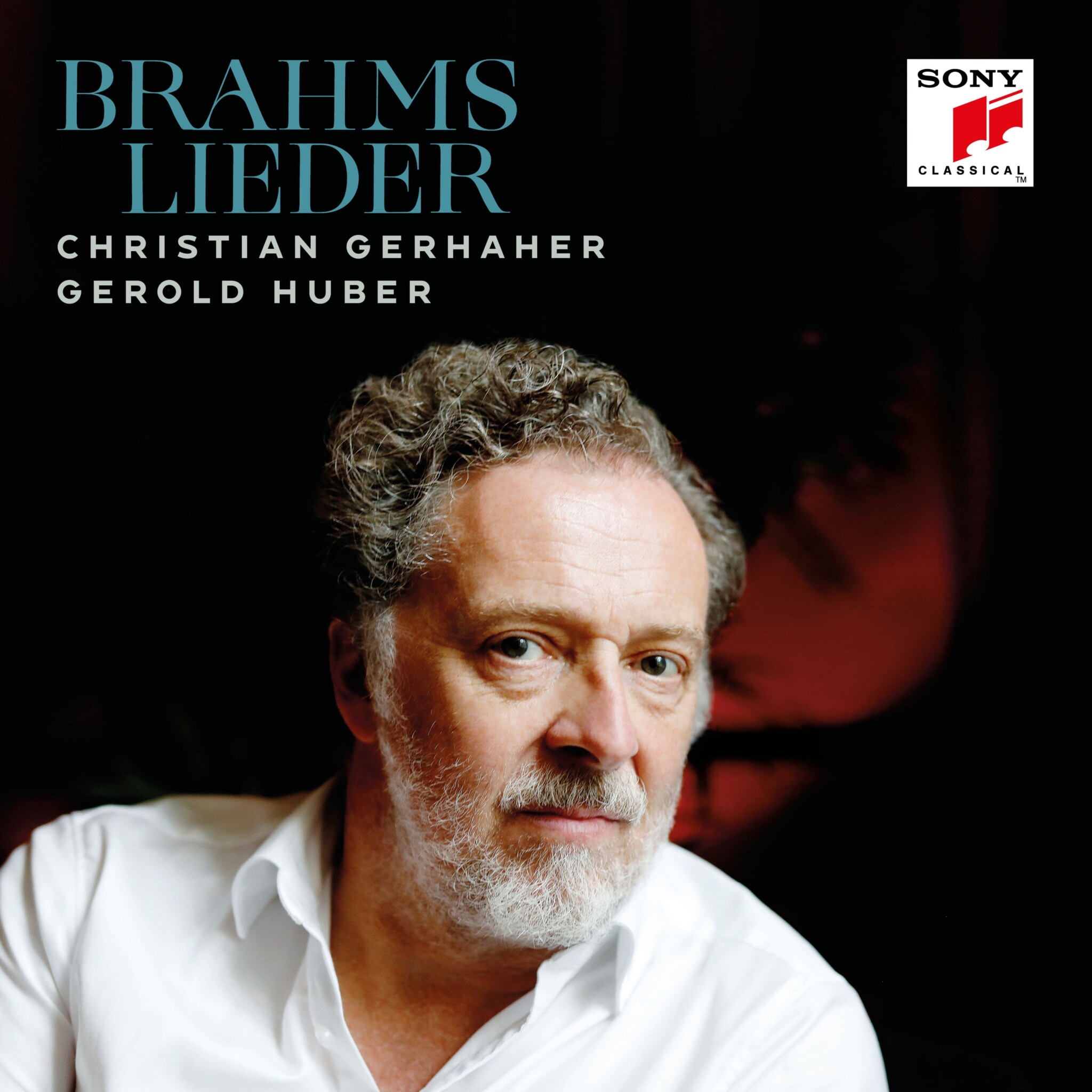

Er gehört zu den größten Baritonen unserer Zeit: Christian Gerhaher ist nicht nur eine feste Größe als Liedinterpret, auch auf den Opernbühnen begeistert der heute 55-Jährige, etwa als Wozzeck in Alban Bergs gleichnamiger Oper oder als Wolfram in Wagners „Tannhäuser“. Zusammen mit Pianist Gerold Huber spürt Gerhaher auf seinem aktuellen Album dem „Volkston“ in den Liedern und Zyklen von Johannes Brahms nach.

Ihre jüngste Repertoire-Wahl fiel auf Johannes Brahms. Wie gehen Sie an die Auswahl heran? Redet Ihnen Ihre Plattenfirma hinein?

Christian Gerhaher: Sowohl bei Liederabenden wie auch bei CDs konzentrieren wir uns gern auf einen Komponisten, was heutzutage nicht sehr üblich ist. Zum Glück sind mein langjähriger Pianist Gerold Huber und ich aber recht autonom in unseren Entscheidungen. Tatsächlich ist das Programm bei Liedaufnahmen immer kompliziert. Sich ein Motto oder nach Zyklen zu suchen, finde ich nicht sehr einladend, aber Brahms war ein wenig zyklisch denkender Komponist. Er hat zwar Schuberts „Schöne Müllerin“ als Pianist begleitet, sagte aber später, dass so eine lange Serie von Liedern zu lang und eigentlich auch langweilig sei.

Wie komponiert Brahms Lieder?

Gerhaher: Anders als andere Komponisten, nämlich nicht deklamatorisch in dem Sinne, dass der Text plastisch durch die Musik illustriert oder erfahrbar wird. Bei ihm sind die Lieder eher instrumental angelegt, wiewohl inspiriert durch einen Text. Manchmal wirkt der dann wie ein Fremdkörper, so dass die Deklamation schwierig werden kann. Das ist keine Kritik an Brahms, vielmehr erwächst aus dem instrumentalen Gesang ein besonderer Reiz und eine klangliche Identität. Ich höre da am ehesten eine Bratsche mit ihrer großen Farbvielfalt. Die gewisse Dunkelheit und Fülle ergibt einen Liedstil, den ich eher mit reifen Sängerinnen oder Sängern verbinde, weil die Vielfalt der klanglichen Entfaltung jungen Stimmen physiologisch eher noch nicht in voller Ausprägung zur Verfügung steht. Aus der großen Fülle von 300 Liedern muss man dann eine klangliche Dramaturgie entwickeln – bei Brahms wirklich ein sehr schwieriger Prozess, wenn man sich nicht auf die bekannten Lieder beschränken möchte.

Trotz Ihrer vielen Preise bewegen Sie sich mit dem Liedgesang in einer besonders kleinen Nische. Wie nehmen Sie die Entwicklung des Publikumsinteresses wahr?

Gerhaher: Das Kunstlied stand noch nie im Zentrum des Interesses. Vor Dietrich Fischer-Dieskau beschränkte sich das Genre eher auf kleine Lokalitäten, oft in Wohnzimmeratmosphäre. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen Nerv bei einem Publikum mit großem bildungsbürgerlichen Hintergrund getroffen. Letzterer fehlt heute zunehmend, wodurch das Kunstlied als Konzertgenre in Europa bedroht ist. Wir füllen große Säle nicht mehr ohne Probleme, und die Pandemie hat diese Entwicklung als Katalysator beschleunigt. Ich glaube jedoch, dass eine „genießbar-gefällige“ Wohnzimmeratmosphäre dem Lied nicht guttut, weil es dadurch simplifiziert und sentimental wird.

Ist es von Schubert nicht aus dieser Tradition gekommen?

Gerhaher: Das mag für die Spätklassik noch zutreffen. Aber gerade Schubert hat das Lied zu einem eigenständigen Konzertcharakter entwickelt. Dass er es vor seinen Freunden in den Schubertiaden aufgeführt hat, schmälert nicht die Tatsache, dass Schubert das Lied als eigenständiges Konzert-Genre etablieren konnte.

Was hat uns Brahms denn nach 150 Jahren noch zu sagen?

Gerhaher: Wenn man ein Kunstwerk auf seine aktuelle Relevanz reduzierte, würde man seinen in dessen eigener Aura begründeten Wert verkennen – ist denn ein älteres Kunstwerk erst dann der Aufführung wert, wenn es den Ton einer tagesaktuellen Relevanz trifft? Ich glaube nicht. Das gilt auch für Brahms und seine Lieder. Kunst kann ja letztlich auch nie erklärbar sein. Wäre sie es, würde sie schnell uninteressant.

Wie halten Sie es dann mit der Moderne?

Gerhaher: Ich kann keine neuen Werke in Auftrag geben. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben aber ein paar zeitgenössischen Werke uraufgeführt, zum Beispiel von Wolfgang Rihm, Heinz Holliger und Jörg Widmann. Auch das Repertoire der Klassischen Moderne von Schönberg und Berg ist uns sehr nah. Die Grenzen der Attraktivität bei Veranstaltern und Publikum sind aber ziemlich offensichtlich.

Spricht da auch ein bisschen Frust aus Ihnen?

Gerhaher: Es käme für mich eher nicht in Frage, einen ganzen Abend nur mit Liedern von Wolfgang Rihm zu planen. Ich könnte das nicht verkaufen, und vielleicht wäre es auch schwer zu verkraften. Aber den Eindruck von Frust möchte ich nicht aufkommen lassen. Ich habe eher Angst um die Kultur des Abendlandes als um mich, der sein Darsteller-Leben schon größtenteils mit viel Glück, Beglückung und Dankbarkeit gelebt hat.

Aber Sie unterrichten in einer gemeinsamen Liedklasse der Münchner Musikhochschule mit Gerold Huber – im Wissen, dass spätere Generationen davon nicht mehr werden leben können?

Gerhaher: Viele Studierende werden später tatsächlich einen anderen Beruf ergreifen, das ist auch in anderen Fächern nichts Ehrenrühriges. Natürlich ist ein Schumann-Lied etwas sehr Komplexes und Kompliziertes. Aber wir finden, dass diese Lieder gesellschaftliche und menschliche Errungenschaften sind, die es wert sind, weitergegeben zu werden, und dann werden diese Inhalte idealerweise von den Universitäten auch wieder in die Gesellschaft zurückgetragen. Diese gesellschaftsrelevante Begeisterung wollen wir mit unserer Arbeit fördern und ein wenig lenken.

Wie können Sie Ihre Studierenden darauf vorbereiten?

Gerhaher: Es sollte nicht nur um die Gesangstechniken gehen, sondern auch um akademische Inhalte. Dann ist man viel besser auf alternative Berufe im Kulturbereich vorbereitet. Für ihre Motivation sind die Studierenden aber letztlich selbst verantwortlich. Das ist auch die einzige Chance, die man als Künstler wirklich hat: das zu tun, wofür man sich begeistert. Gerold Huber und ich haben uns im Alter von 19 Jahren heillos für das Kunstlied begeistert – das war inhaltlich fast unser Ein und Alles. Dadurch konnten wir uns in diesem Fach behaupten.

Warum haben Sie Angst um das kulturelle Leben?

Gerhaher: Künste haben sich immer entwickelt, und ich könnte grundsätzlich eigentlich nichts dagegen haben, wenn das Kunstlied als Genre irgendwann verschwinden würde. Aber es müsste dann ersetzt werden durch eine andere Form, die das weiterbestehende transzendentale Bedürfnis des zivilisierten Menschen nach Kunst zu erfüllen vermag. Da sehe ich persönlich aber nicht viel Neues, jedenfalls nichts inhaltlich Adäquates aufscheinen. Wir müssen uns deswegen so gut wie möglich engagieren, diese Welt sichtbar zu halten, deren Sinkflug wir vielleicht nicht aufhalten, aber verlangsamen können.

Wie bringen Sie sich dafür konkret ein?

Gerhaher: Ich habe mich beispielsweise dafür engagiert, dass München einen neuen Konzertsaal erhält. In vielen Gesprächen weise ich auf die historische Bedeutung des Herkulessaales hin, damit wenigstens dieser wieder verlässlich funktionsfähig wird. Auch unsere Musikhochschule wird renoviert werden müssen. Mal funktioniert die Heizung nicht, mal die Elektrizität. Es gibt Wasserrohrbrüche; Gebäudeteile müssen wegen Schimmels gesperrt werden. Eigenen adäquaten, vor allem räumlich ausreichenden Ersatz aber gibt es noch nicht. So etwas ist einer bis vor kurzem führenden Musik- und Kunststadt wie München nicht angemessen.

Aktuelles Album:

Brahms: Lieder & Gesänge op. 32, Regenlied-Zyklus u. a.

Christian Gerhaher (Bariton), Gerold Huber (Klavier)

Sony