Reinhard Goebel ist kein wohlwollender Kritiker – nicht einmal seiner eigenen Aufnahmen. Aber wenn er lustvoll auf falschen Verzierungen, verrutschten Tempi oder sensationsheischenden Besetzungen herumhackt, kann man doch immer etwas von ihm lernen. Denn Goebel, der am 31. Juli vor siebzig Jahren in Siegen geboren wurde, war bis zu seiner Handlähmung in den Neunzigerjahren nicht nur einer der schnellsten deutschen Geiger und der entdeckungsfreudige Gründer von Musica Antiqua Köln – er hat immer auch wie ein Besessener gelesen, am liebsten Notenmanuskripte und alte Traktate. Heute unterrichtet er historische Aufführungspraxis am Salzburger Mozarteum. Am wohlsten aber fühlt er sich in seinem Siegener Bungalow zwischen Buchmassen und Notenbergen.

J. S. Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 5

Adolf Busch (Violine), Marcel Moÿse (Flöte), Rudolf Serkin (Klavier)

Warner 1935

Das ist einfach nicht zusammen. Außerdem sind es moderne Instrumente – haha, habe ich da Verzierungen gehört? Karl Richter? Nein? Dann ist es Furtwängler. Auch nicht? Dann vielleicht Adolf Busch, mit Serkin am Klavier. Können wir das jetzt mal ausmachen! Vom Tempo finde ich das für die Zeit sehr gut, das ist 1964 nicht besser gewesen – deshalb bin ich auf den Karl-Richter-Trichter gekommen. Aber es ist ja sowieso immer die Frage: Was ist jetzt besser? Ich bin ganz sicher, dass sich die Menschen 1935 in dieser Interpretation wiedergefunden haben und gesagt haben: Ja, so stellen wir uns Bach vor. Und bei Reinhard Goebel glauben sie auch daran. Aber letztlich ist es zeitgenössischer Modetand, was wir machen. Es gibt keine endgültige Interpretation, das ist immer zeitbezogen, weil es ja so modern wie möglich sein muss.

Vivaldi: Violinkonzert „La tempesta di mare“

Patricia Kopatchinskaja, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

Alpha 2019

Lächerlich! Das soll „Tempesta di mare“ von Vivaldi sein? Das ist ein Event, aber keine sinnvolle Auseinandersetzung. Es gibt zwar Stücke von Vivaldi, über denen steht „più presto possibile“, aber hier merkt man an jedem Detail, wo es hapert, vor allem am Geigenspiel, es wird einfach nicht realisiert, was da steht. Also hier ist der Wunsch, zu erstaunen oder zu erschrecken – aber das ist vielleicht für 17-Jährige, für mich ist das jetzt nichts mehr. Das könnte Federico Guglielmo gewesen sein. – Patricia Kopatchinskaja? Jetzt erinnere ich mich, ich habe das letztens im Stau auf der A4 gehört. Und was Vivaldi angeht: Schon die Zeitgenossen haben ja kritisiert, dass irgendwann das Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihm nicht mehr stimmte. Zu recht, schauen Sie sich mal die Durchgestaltung bei den Brandenburgischen Konzerten an, was das für ein Qualitätsunterschied ist! Das ist in der Zeit ein typisches Phänomen: Es gab immer die „Anschubfinanzierung“ aus dem Süden – und vollendet wird es dann im Norden, nicht nur von Bach, sondern auch von Leuten wie Jean-Marie Leclair.

J. C. Bach: Kantate „Es erhub sich ein Streit“

Rheinische Kantorei, Musica Antiqua Köln, Reinhard Goebel

Archiv 1986

Das ist Johann Christoph Bach, das 32-stimmige Stück „Es erhub sich ein Streit“. Ich hab es ja auch selbst gemacht – aber das ist nicht meine Aufnahme, oder doch? Vor dreißig Jahren war das das Modernste, was man bekam – heute würde ich die Tempi anders nehmen. Man wusste noch nicht, dass in den Taktarten grundsätzlich Tempoanweisungen versteckt sind, und hat fast alles, was im Dreiertakt notiert ist, schnell gemacht. Ich würde das heute viel monumentaler machen. Sehen Sie, hier liegt ein Traktat von einem Bach-Zeitgenossen, Johann Georg Ahles Musikalische Gartenlust. Das kannte man damals noch nicht – und wenn, hat man immer nur den ersten Satz gelesen. Ich habe immer basisch gearbeitet und sage auch meinen Studenten und Studentinnen, dass sie lesen müssen.

J. S. Bach: Solosonate g-Moll BWV 1001 – Fuge

Christian Tetzlaff (Violine)

Ondine 2017

Warum wird das jetzt an der Stelle schneller? Ich würde da langsamer werden. Präziös! Ist das eine Engländerin? Also der oder die kann sich nicht entscheiden. Wissen Sie, die sechs Sonaten und Partiten sind ja ohnehin ein „Kunstbuch“, das man gar nicht komplett gespielt hat, sondern aus dem man Einzelteile herausnahm und übte. Bach wollte einerseits die Komposition für die Geige kunstvoll zeigen, andererseits ein Übungsbuch für seinen Sohn Wilhelm Friedemann schaffen – Carl Philipp Emanuel konnte das nicht, weil er Linkshänder war. Es gab also keine frühe Aufführungstradition des kompletten Zyklus, weil es eben auch einen pädagogischen Hintergrund hat. Aber das können Sie nur ergründen, wenn Sie viel Geschichte lesen und studieren, weil Sie nur en passant auf diese Dinge stoßen. Und wer war es jetzt? – Ach, Christian Tetzlaff. Gut gegeigt, muss man sagen.

Biber: Rosenkranz-Sonaten

Franzjosef Maier, Max Engel, Franz Lehrndorfer, Konrad Junghänel

dhm 1983

Ach Gott, das könnte Franzjosef Maier sein. Das war nicht nur mein Lehrer, sondern auch ein ganz toller Typ, der sich bis zu einem gewissen Alter sehr entwickelt hat. Er hielt mich für völlig unbegabt, aber für fleißig. Das Geigespielen habe ich eigentlich eher bei Saschko Gawriloff gelernt, Maier war ein lausiger Lehrer und verstand sich auch nicht als Experte für Alte Musik. Er war ein hervorragender Konzertmeister, aber sein Ensemble, das Collegium Aureum, verfiel dann irgendwann in einen Alltagstrott, den ich nie wollte, da habe ich mich dann emanzipiert.

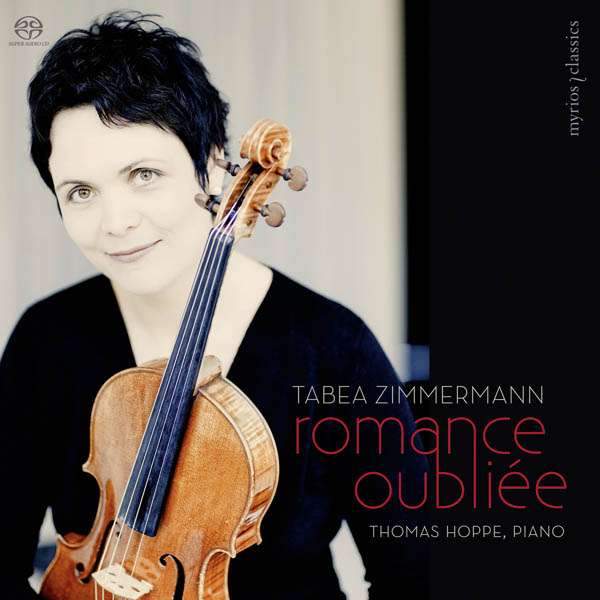

Kreisler: Romance op. 4

Tabea Zimmermann (Viola), Thomas Hoppe (Klavier)

myrios 2014

Das halte ich für eine französische Violinsonate. Wien um 1900? Mahler hat keine Violinsonate geschrieben, dann ist es vielleicht eine Petitesse von Fritz Kreisler. Sehr schön gespielt – ist er das selbst? Er war ja kritisiert und berühmt dafür, dass er als einer der ersten mit Dauer-Vibrato gespielt hat. Das fanden alle grauenvoll und war in jedem Orchester verpönt. Daran sieht man, dass sämtliche Manieren und Unarten aus dem Solo kommen und dann ins Tutti gehen. – Ach so, das war gar keine Violine, sondern eine Bratsche! Das finde ich aber unanständig, so hoch auf der Bratsche zu spielen. War das Tamestit? – Tabea Zimmermann – die mag ich ja sehr, die spielt blitzsauber und sehr geschmackvoll. Aber es bleibt natürlich die Diskrepanz zwischen dem Klavier, das kein Vibrato besitzt, und der Geige, die heute viel zu stark vibriert. In meinem Spiel war immer Vibrato dabei, aber nicht in schnellen Sätzen. In den Generationen vor mir hat man dagegen die Tempi so eingerichtet, sprich: verlangsamt, dass man auf jedem Ton vibrieren konnte. Das waren die Auswüchse.

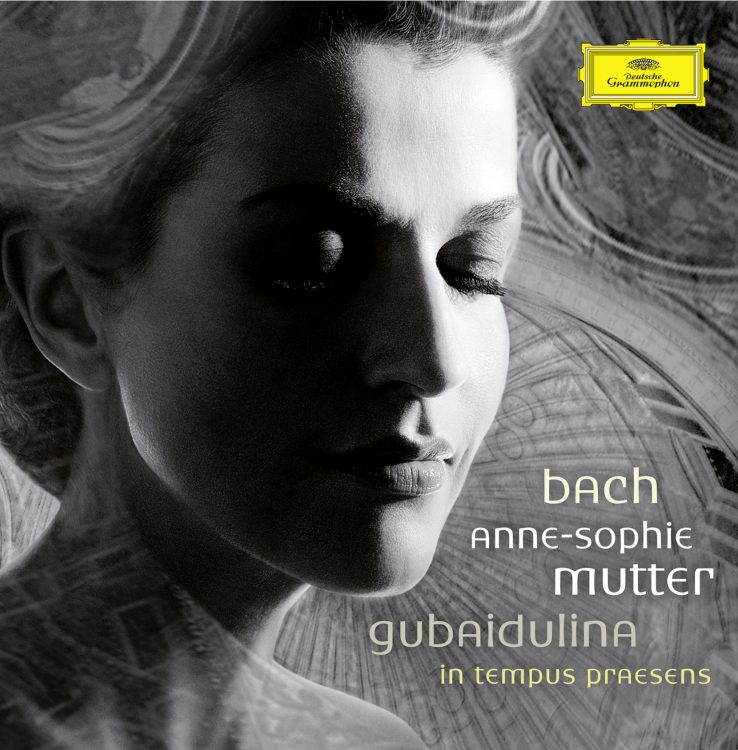

Bach: Violinkonzert a-Moll BWV 1041

Anne-Sophie Mutter (Violine), Trondheim Soloists

DG 2008

Oh, schön! Aber jetzt ist es nicht mehr schön. Ist es die Mullova? Jetzt werden wir zu schnell, die Terzen sind zu hoch. Aha, Anne-Sophie Mutter. Der Anfang ist ganz gut, aber das Unheil nimmt seinen Lauf ab Takt 8. Das Problem ist, dass sie keine Kriterien für diese Musik hat – und in der Tat haben wir das alle falsch gelernt im Unterricht. Denn die Regel heißt in diesem Fall, dass die unaufgelösten Dissonanzen hier eine „contrepartie“ bilden und nicht wie ein gackerndes Huhn klingen dürfen. Ich habe den Eindruck, dass Frau Mutter hier einer Mode folgt. Aber man kann ihr nicht mal einen Vorwurf machen, denn auch die sogenannten Barock-Interpreten wollen die Dinge nicht mehr so genau wissen. Da bin ich ein Fossil – und deshalb werde ich auch irgendwann von meinem Bücherregal erschlagen werden.

Telemann: Suite „La Bizarre“

B’Rock Orchestra

Etcetera 2008

Ein Komponist, der für mich wichtig ist? Lully ist es nicht, vielleicht Charpentier. Das soll Telemann sein? Jedenfalls ist das eine moderne Aufnahme – erkennbar daran, dass im akustischen Vordergrund eine arg verstärkte Laute oder Theorbe sitzt. Ich würde das nicht machen, aber das gehört einfach heute dazu. Die Laute gibt es beispielsweise bei Johann Sebastian Bach nur zweimal, nämlich in einer Version der „Johannes-Passion“ und in der Trauerode für die Kurfürstin Eberhardine. Für die Laute brauchte es eine spezielle Tabulatur, weil die nicht nach Noten gespielt haben. Und der berühmteste Lautenist, Silvius Leopold Weiss, war Hoflautenist und spielte in der Kammer zum Vergnügen – wie in altmodischen Cafés, in denen die Damen die Hüte aufbehielten. Ich werde immer gefragt, wenn ich Barockmusik dirigiere: keine Laute und keine Orgel? Nee, lassen wir den Klimbim, das ist Modernismus.

Paganini: Variationen über „Barucabà“

Salvatore Accardo (auf der Guarneri von Paganini)

Dynamic 1969

Da muss ich raten, ist das Eugène Ysaÿe? – Aha, Variationen von Paganini – gespielt von Salvatore Accardo auf Paganinis Geige. Das tut ja weh. Und die Geige wird hier bloß als Reliquie benutzt. Natürlich sind die Instrumente wichtig, aber ich bin gegen diese Idiotie, zwölf verschiedenen Stradivaris auf einer CD zu spielen. Und wenn das Janine Jansen tut, dann holt sie aus den Instrumenten doch immer nur das heraus, was sie als Janine Jansen hört und will. Ganz abgesehen von den vielen Betrügereien, die mit angeblich alten Geigen veranstaltet werden. In den heutigen Barockorchestern gibt es fast nur modern „behalste“ Instrumente und keine Barockgeigen mit einem relativ flachen Winkel der Saiten. Das haben wir damals bei Musica Antiqua Köln rigoros abgelehnt, da haben wir immer auf den barocken Zustand der Streichinstrumente geachtet – auch wenn es manchmal moderne Kopien waren. Aber klar, auch ich wollte damals mein Stück vom Kreuze Christi haben und habe mir eine alte Stainer-Geige angeschafft. Die habe ich so geliebt, dass ich sie am Anfang mit ins Bett genommen habe – allerdings im Kasten. Aber im Grunde ist der Fetischismus um „Strad“, Guarneri oder Stainer reine Götzenverehrung.